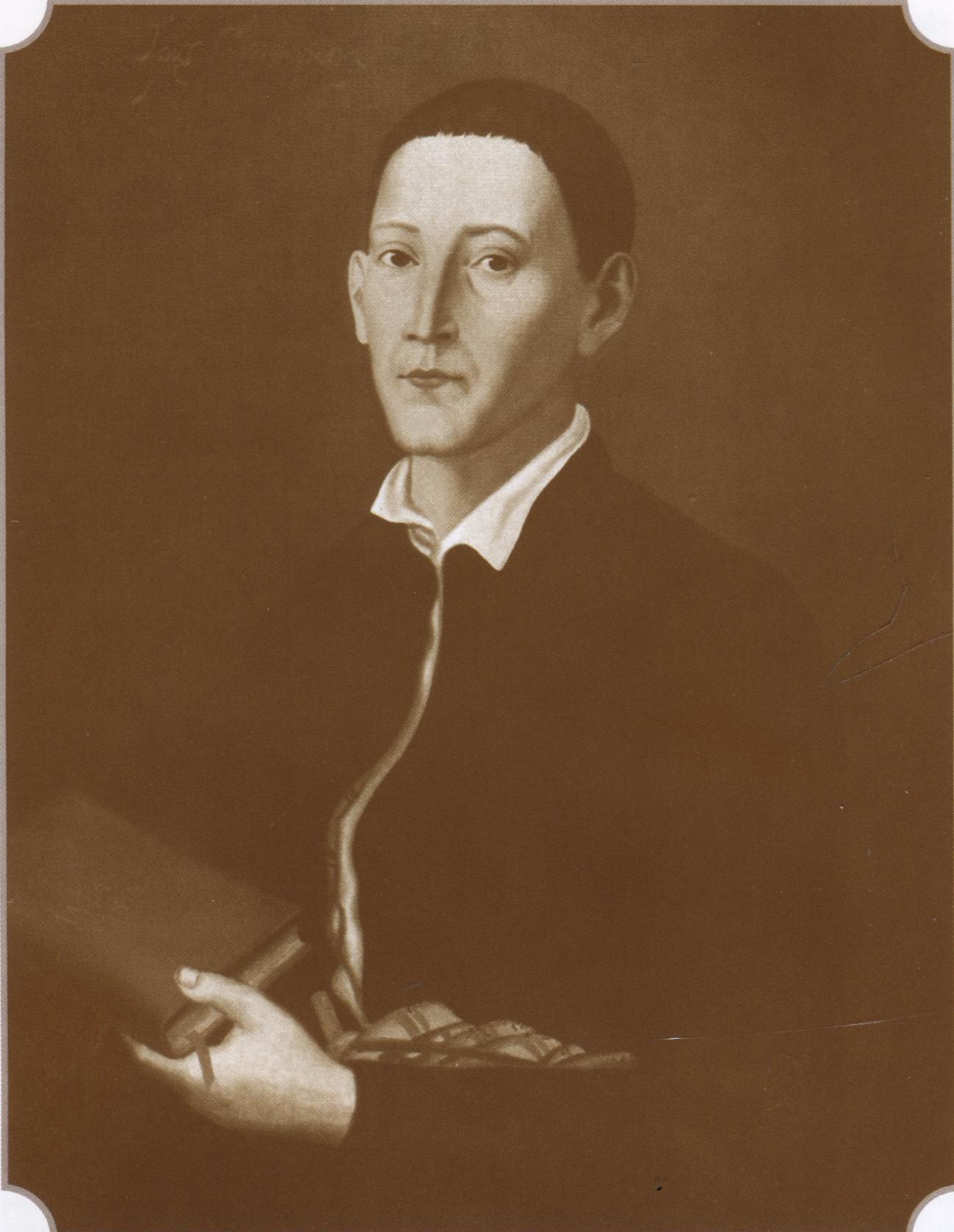

Hусский и украинский философ, педагог, баснописец и поэт.

Родился в семье простого казака. Мать Сковороды происходила из крещёных крымских татар некогда знатного рода Шан-Гиреев. Когда отец заметил, что у сына есть склонность к учёбе, то решил отдать Сковороду в школу в Киев. Там Сковорода учился.

В 1738 г. Сковорода поступил в Киевскую Духовную академию. В период обучения его вызывали в Санкт-Петербург для пения в придворной капелле, т.к. у юного Сковороды был прекрасный голос. В 1750 г. он окончил академию. После окончания учёбы Сковорода отправился в качестве церковного певчего в Габсбургскую монархию. В ходе своей поездки Сковорода посетил Венгрию, австрийские и германские земли, итальянские государства. По возможности Сковорода посещал лекции в местных университетах. Он владел древними языками (греческим, латынью и еврейским), а также знал немецкий. Сковорода хорошо знал как античных мыслителей, так и Отцов Церкви. В 1753 г. Сковорода возвращается на родину. Тогдашний переяславский епископ, узнав, что в его епархии живёт такой учёный человек как Сковорода, пригласил его на должность учителя Переяславского духовного училища. Это было первое место, где Сковорода реализовал свои знания. Однако во время своей работы учителем он не сошёлся во взглядах на обучение с епископом. Сковорода ушёл из училища, хотя на тот момент альтернативы у него не было. Тем не менее, его взял учителем для своего сына местный помещик Томара. Из-за конфликта с женой помещика Томары Сковорода опять должен был оставить и здесь учительство. Когда Сковорода был в Троице-Сергиевой лавре, его уговаривали, чтобы он там остался профессором при местном духовном училище, но он не согласился. В это время Сковорода пишет стих, где есть такая строка: «Ждал я – и никто ко мне не пришёл помочь». Неожиданно о нём вспомнил Томара. Помещик с помощью своего приятеля обманом доставил Сковороду в своё имение, но встретил его гораздо радушнее. С 1755 по 1759 г. Сковорода учительствует в семье помещика. Именно за эти 4 года складываются философские воззрения Сковороды. В ночь на 24 ноября 1758 г. философ увидел во сне себя в царских чертогах. В 1759 г. епископ Белгородский и Харьковский предложил Сковороде место учителя поэзии в Харьковском коллегиуме, на что тот согласился. Однако интриги внутри коллегиума не нравились Сковороде, который находил своё пребывание в должности местом испытания многими искушениями. Поэтому Сковорода поселился в селе Старицы Белгородского уезда, но к нему стали приезжать прослышавшие про него люди. Уже тогда Сковорода начал объяснять людям своё философское учение. Он сравнивал человека с пшеничным колосом. Тем, кто боялся смерти, Сковорода говорил, что всё циклично: где начало – там и конец. Тем не менее, в 1764 г. Сковорода вернулся в коллегиум. Во время второго периода работы в коллегиуме Сковороду заметил харьковский губернатор Я.О. Щербинин. Именно ему были адресованы слова философа: «Наш мир – театр. Чтобы хорошо играть в театре, нужно выбрать наиболее подходящую для себя роль». Именно Я.О. Щербинин получил у молодой императрицы Екатерины II разрешение на открытие при коллегиуме ещё и дополнительных лекций «правил добронравия», которые должен был читать сам Сковорода. Однако уже на первой лекции Сковорода произнёс речь, подвергавшую критике духовенство, за что его курс был сразу же запрещён, тем более местный епископ не одобрил программу курса лекций философа. С 1765 г. Сковорода стал странствующим учителем, хотя зачастую за свои уроки он не брал вознаграждения. Помимо устного учительства, в это время Сковорода записывает свои философские взгляды в диалогах. Наиболее известны его диалоги: «Кольцо», «Алфавит, или Букварь мира», «Нарцисс», «Симфония, нареченная книга Асхань, о познании самого себя», «Разговор пяти путников об истинном счастии в жизни». Кроме диалоговой формы записи философских взглядов Сковорода также пишет басни, притчи и стихи тоже с философским подтекстом. Основа философской концепции Сковороды – учение о «трёх мирах»: «мире великом» (макрокосм), «мире малом» (человек) и «мире символическом» («мир Библии»). Причём, важная роль в этом учении отводится именно человеку как венцу творения, истинному субъекту и цели философствования. Сковорода учил, что как двойствен человек (его индивидуальное, эмпирическое, видимое содержит личностное, скрытое, невидимое), так и во всём мире скрыты «две натуры» – телесная и божественная. Хотя Сковорода был православным философом и мыслил себя в границах Церкви, однако его учение содержит и примесь секулярных представлений. Сковорода странствовал 30 лет вплоть до своей смерти. Перед смертью Сковорода отправился в Орловскую губернию, где посетил своего бывшего ученика Ковалевского, которому передал все свои рукописи. А через два месяца, вернувшись в родные места, сковорода скончался. На могиле Сковороды высечены его же слова: «Мир ловил меня, но не поймал».