Направление в античной философии в III в. до н.э – III в. н.э.

В античном скептицизме выделяют два течения: пирронизм и академический скептицизм. Самоназвание «скептики» было принято последователями Пиррона, представители других школ называют их «эфектиками», «апоретиками», «зететиками» (Sext. Emp. Pyrrh. I,7). Основные представители скептицизма – Пиррон из Элиды, Тимон из Флиунта, Энесидем, Секст Эмпирик; академического скептицизма – Аркесилай, Лакид, Карнеад, Клитомах, Филон из Ларисы. В поздний период (II-III вв. н.э.) заметен интерес к скептицизму со стороны некоторых представителей Второй софистики (Фаворин, Александр Дамасский).

Пиррон, ключевая фигура античного скептицизма, ничего не писал; наиболее аутентичное изложение его взглядов – слова Аристокла, опирающегося на Тимона из Флиунта (Eus. Caes. Рr. Εν. XVI, 18, 1-4). Пиррон был сосредоточен не на гносеологии или логике, а на этике, скепсис для него – средство достижения счастья (εὐδαιμονία). Он сформулировал три вопроса, на которые необходимо было дать ответ: каковы вещи по природе? как мы должны к ним относится? что для нас из этого проистекает? По мнению Пиррона, вещи безразличны, мы не можем сказать о них что-то определенное, а это ведет к безмолвию (ἀφασία) и невозмутимости (ἀταραξία).

В Академии период увлечения скептицизмом начался с 270 г. до н.э. (Аркесилай) до 85 г. до н.э. (Филон из Лариссы). Особое внимание в учебной практике в это время уделялось аргументации за и против одного и того же положения (исостения); прием, берущей начало еще в Первой софистике (эристика). Скептицизм Академии был направлен в первую очередь против скептиков, он демонстрировал внутреннюю противоречивость их базовых понятий. В итоге в начале I в. академиками был принят осторожный фаллибилизм – представление о том, что любое знание не является окончательным.

После завершения скептического периода в Академии, он возникает уже в виде неопирронизма. Энесидем из Кносса (I в. до н.э.) учел результаты полемики платоников и стоиков; он выдвинул 10 тропов в пользу воздержания от суждения, которые основаны как на различие представлений у разных субъектов восприятия, так и на особенности восприятия предмета. Среди его последователей было много медиков – сторонников «эмпирической» школы. Скептики, хотя и отрицали возможность познания мира, никогда не отрицали его реальность – это было бы необоснованной догмой.

Библиография:

Ferraria L., Santese G. Bibliographia sullo scetticismo antico, 1880-1978 // Lo Scetticismo Antico / A cura di G. Giannantoni. T. II. Napoli, 1981. P. 753-850.

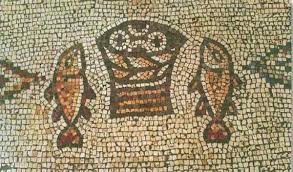

Иллюстрация:

"Мастер Петрарки". Пиррон в бушующем море. XVI в.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев