Крупнейший русский живописец рубежа XIX-XX веков, оставивший большое художественное наследие, значительно повлиявший, наряду с И.Е.Репиным, на развитие русской живописи Первой половины ХХ столетия.

Происхождение и обучение.

Великий русский художник Валентин Серов родился в в семье композитора и музыкального критика Александра Николаевича Серова и Валентины Семёновны Бергман – ученицы и жены композитора. В возрасте 6 лет, после смерти отца, мать будущего художника отправилась за границу продолжать музыкальное образование в Мюнхене, а подрастающий Валентин был отдан Н. Н. Друцкой-Соколинской в имении Никольское Смоленской губернии, в которой впервые проявилась его тяга к рисованию. Позже, через год, Серов воссоединился с матерю в Мюнхене где начал учиться у гравёра Карла Кёппинга, но в 1874 году Серовы переехали в Париж, где с октября был отдан в обучение И.Е.Репину, отмечавшего усердие, с которым уже в то время занимался рисованием будущий художник. Вскоре, в грядущем 1875 году занятия были прерваны, поскольку вместе с матерью Серов возвратился в Россию и только через три года смог продолжить обучение у Репина живя у него в Москве на правах члена семьи. Потом Серов вслед за матерью отправился в Киев, а позднее и в имение Ахтырка Харьковской губернии. С 1878 года Серов вновь вернулся в Москву, где продолжил обучение у Репина.

Императорская Академия художеств.

Получив блестящую подготовку у Репина, в 1880 году пятнадцатилетний Серов был зачислен в вольнослушатели в Императорскую Академию художеств (с 1882 г. переведён в академисты), которую через пять лет покинул, взяв отпуск по состоянию здоровья. Пять лет в Академии художеств Серов учился в классе профессора Павла Петровича Чистякова (1832—1919), воспитавшего целую плеяду русских художника как В.И.Суриков, В.Д.Поленов, И.Е.Репин, М.А.Врубель. Хотя художественная манера письма Чистякова отличалась использованием академических приёмов, прежде всего, в исторической живописи, но в жанре портрета он во многом продолжал традиции старых мастеров, с их вдумчивым подходом к передаче различных черт лица и внутреннего состояния человека, что нашло отражение и в творчестве его учеников. Открыв пред Серовым произведения из собрания Эрмитажа, развивая в юном художнике скорпулёзность и внимательность в работе, которой тот отличался с ранних лет, учитель передал ученику и известную долю медлительности, столь необходимую живописцу. Позднее сам Серов отзывал об этом следующим образом: "Иначе писать не умею, виноват, не столько не умею, сколько не люблю". Помимо обучения у Чистякова, Серов не прервал обучения и у Репина, с которым писал на схожие сюжеты, в том числе и одну натуру. К числу таких произведений относится и «Горбун» 1881 года, о котором искусствовед В.А.Леняшин отмечал, что в этой работе Серов проявил «трезвость в обрисовке характера со своими сложными природными качествами и выраженным собственным видением как интерпретатора, что безусловно выявилось под влиянием Репина. Позднее, Серов также продолжил писать «репинских» моделей, примером чему служит портрет С.М.Драгомиловой 1889 года, писавшийся одновременно с Репиным. Покинув стены Академии, будучи удостоенным серебряной медали, Серов вместе с матерью отправился за границу, посветив Мюнхенскую Пинакотеку и Всемирную выставку в Антверпене.

Творческий путь.

Ещё задолго до поступления в Академию у Серова начался складываться круг друзей, во многом благодаря матери, знакомой со многими представителями культуры того времени. Особое значение в жизни Серова имело общение к семьёй Мамонтовых, ставшим для художника судьбоносным. Участвуя в домашних спектаклях и вечерах у С.И.Мамонтова Серов проявлял себя как прекрасный актёр, тонко передавая различные характеры, особенно острые, комические черты, что также ярко выразилось в наиболее известных работах художника. Во многом благодаря Савве Мамонтову, который ценил талант юного художника, заказывая портреты как своих гостей, так и членов соей семьи. Именно портреты семьи Мамонтовых стали для художника первыми крупными значимыми произведениями, выдвинувшими живописца в ряд первых русских художников. Портрет самого С.И.Мамонтова (1887 г.), П.А.Мамонтовой (1887 г.), М.Ф.Якунчивой (1888 г.), Л.А.Мамонтовой(1884 г. – первое значительное произведение художника) и знаменитая «Девочку с персиками» - портрет В.С.Мамонтовой (1887 г.) выразили приверженность Серова не только импрессионизму, созвучного творчеству Ренуара, но и рождение собственного художественного видения, зрелого и уверенного собственного почерка. Подражание, которое имело место в более ранних работах, сменилось раскрепощенной узнаваемой и присущей лишь только самому художника манерой, отличной от его современников. Создание Серовым «Девочки с персиками» во многом перевернуло представление о детском портрете. В нём Серов выступает не только как художник, но и как тонкий психолог, в лице совсем юной 11-летней Веры Мамонтовой отразил и бойкость, и непосредственность, восторженность и радость, так черты лишь только нарождающегося характера, схожего с характером Отца. Несомненно, в портрете присутствует незримо и пейзаж, поскольку портрет писался в августовскую пору – летнюю, но с оттенками ранней осени, угадываемой то цветовой палитре картины. Сам Веропи писал о создании этого полотна следующее: «Всё, чего я добивался, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца и измучил её, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности, — вот как у старых мастеров». За эту работу в 1888 году награждён премией Московского общества любителей художеств. В эти году (в мае 1887 года) Серов впервые посетил Италию, воочию увидев творения итальянских мастеров. От этой поездки художника остался ряд этюдов, из которых наиболее известны этюды видов Венеции. Эта поездка, свершённая им на средства от созданного им плафона «Феб лучезарный» дома в тульском имении помещиков Селезнёвых во многом поправило здоровье художника, незадолго до этого в феврале заболевшего от воспаления предстательной железы.

Середина 1880-х гг. для творчества Серова была особенно важна не только с точки появления Серова-портретиста, или в контексте мамонтовского круга, но и в контексте жизни самого художника. Особым местом в творческой биографии художника стала и усадьба Домотканово Тверского уезда, приобретённая другом Серова художником В.Д. фон Дервизом в 1886 г., в которой регулярно гостив в летние месяцы художник обращался к портреному и пейзажному жанру. Сам Серов часто говорил о себе: «Я ведь всё-таки и немного пейзажист», о чём свидетельствуют не только упомянутые выше пейзажи Венеции, но и виды Домотканово, из которых примечательны «Осенний вечер. Домотканово» (1886 г.), «Заросший пруд. Домотканово» (1888) и «Октябрь. Домотканово» (1895 г.). Там же Серов написал несколько портретов, из которых «Девушка освещённая солнцем» - портрет М.Я.Симонович по-праву считается одно из лучших работ раннего периода творчества художника, наряду с «Девочкой с персиками».

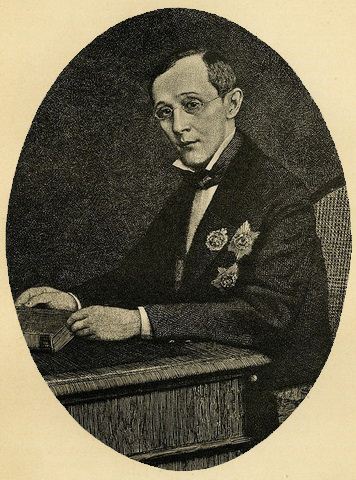

После свадьбы Валентина Серова с Ольгой Трубниковой, с которой был обвенчан 29 января 1889 г.), творческий язык художника в значительной степени нашёл своё развитие не только в камерном, но и в парадном портере. Хотя предпосылки к этому уже прослеживаются в на примере графического эскиза конного портрета А.Ф.Мамонтовой «Амазонка» (1884 г.), то в портрете Н.Ф. фон Дервиз, равно как и в единственном в биографии художника портрете не с натуры – отца художника, эти тенденции особенно заметны.

Начало 1890-х гг. в биографии художника было ознаменовано сближением с семьёй фон Мекк, прежде всего, в связи с преподаванием сыну В.К. фон Меккк рисунка Володе фон Мекку. В 1890-м году Серов впервые обратился к жанру религиозной живописи, совместно с М.В.Врубелем в создании картины «Христос на Гефсиманском озере(Хождение по водам) для церкви Косьмы и Дамиана в Костроме при фабрике П.М.Третьякова и В.Д.Коншина. Также Серова должен был принять участие в росписи Владимрского собора в Киеве, для чего представил эскиз росписи «Рождество Христово», однако, представленный позже срока, оставшись лишь в эскизе. Переезд в Москву способствовал продолжению общения с кругом С.И.Мамонтова, по заказу которого написал несколько портретов – А.Мазини, Ф.Таманьо. Будучи частым гостем в Абрамцево с 1891 года начал пробовать себя как скульптор, исполнив там З.В.Мориц.

В первую половину 1890-х гг. Серов проявил новые стороны своего таланта, развивая как свой собственный почерк, так и подражая манере своих современников. Созданные им портреты Кончаловского, К.Коровина (1891 г.) и И.Е.Репина (1892 г.), Е.И.Лосевой (1903 г.) по-серовски выражают различные черты характера, и, вместе с тем, апеллируют к почерку самих художников, с узнаваемыми приёмами, используемыми ими в своих полотнах. Этот на первый взгляд эклектический подход подчинён идее выражения не только портретных, но и мировоззренческих качеств личности.

Портреты высочайших особ.

В 1892 году Серов начинает писать портреты высочайших особ, чему послужило поводом участие Серова (совместно с Коровиным) на выигранном им конкурсе на создание большого группового портрета Александра III в память чудесного спасения императорской семьи в железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 года в Борках (окончен в 1894 г.). Особым заказом императорского двора стал заказ акварели «Миропомазание Государя Императора» для альбома по случаю коронации Николая II, в связи с этим он получил право присутствовать на коронации 26 мая, «на правом клиросе или же в самом алтаре» Успенского собора Кремля, а завершить работу он должен был до 1 мая 1897 года. В 1897 году были исполнены портреты великого князя Павла Александровича и его дочери Марии Павловны. Не менее значимы портреты великих князей Михаила Николаевича в тужурке (1900 г.) и Георгия Михайловича (1901 г.). К числу лучших произведений романовской серии относится портрет Николая II 1900 года. Разрыв Серова с императорским домом пришёлся на события 9 января 1905 года, когда сам художник также вышел из Академии художеств, которую возглавлял великий князь Владимир Александрович, сыгравший большую роль в «кровавом воскресенье».

Портреты представителей русской культуры.

Наряду с портретами высочайших особ, которые художник начал писать с 1892 года, параллельно Серов начал серию представителей русской культуры. По заказу Л.Н.Толстого им был написан портрет С.А.Толстой (жены писателя), по настоянию художника согласился позировать И.Е.Забелин, художника И.И.Левитана (1893 г.), писателя Н.С.Лескова (по заказу Третьякова в 1894 г.), н.А.Римского-Корсакова (1898 г.), И.С.Остроухова (1902 г.), М.Горького и Ф.И.Шаляпина (1905 г.) и др.

К числу лучших заказных портретов стали заказные портреты О.Ф.Тамары, М.К.Олив, Д.Г. фон Дервиза, А.И.Абрикосова, М.Я.Львовой, портреты М.Ф.Морозовой, Г.Л.Гиршман и О.К.Орловой. Наиболее известен пришедший на этот период работы с семьёй Юсуповых, по заказу который был в 1896 году исполнен портрет покойного государя Александра III, а позднее и портреты З.Г.Юсуповой (1902 г.), конный портрет Ф.Ф.Юсупова (графа Сумарокова-Эльстона), Н.Ф.Юсупова и Ф.Ф.Юсупова (младшего) 1903 г.

Театральная сценография.

Рубеж 1890-1900-х гг. был ознаменован обращению Серова к жанру театральной сценографии. Будучи сыном крупного композитора А.Н.Серова, оставившего большой след в истории русского музыкального искусства, оставившего богатое музыкальное наследие, в том числе и оперы «Юдифь» (1861-1863), «Рогнеда» (1863-1865) и «Вражья Сила» (1867-1871), художник не мог не прикоснуться к этой теме и как сын, и как сценограф. Предпринимая попытку поставить «Юдифь» на сцене Мариинского театра в 1887 году, так и не состоявшуюся, Серов принял деятельное участие в постановке оперы в 1898 году в Частной опере вместе с Коровиным. Позднее, в 1907 году, «Юдифь» всё-таки была возобновлена на сцене Мариинского театра, а Серов проявил себя не только как тонкий декоратор, но и как исследователь, методично и скурпулёзно стремящийся реконструировать эпоху древней Ассирии, культура которой была открыть на рубеже веков. Единственной монументальной работой в творчестве художника стал занавес к балета «Шехерезада» 1910 года, впервые представленный широкой публике юбилейной выставке в честь художника в Третьяковской галерее в 2015 году.

Последний период творчества (1897-1911).

Последний период (1897-1911) в творчестве Серова охарактеризовано существенным изменением его манеры, предпосылки к чему наметились ещё в Академии, когда 1885 году Серов как художник решительно начал поиски своего стиля. Неприемля ни репинскую, ни чистяковскую манеру, отчасти и под влиянием Врубеля, Серов занимался поисками, увенчавшимися в портрете В.А.Титова, исполненным художником в 1886 году в Абрамцево. Позднее, занимаясь крупными парадными портретами, Серов как художник, чётко осознающий законы монументальной живописи, а также находясь под влияниям всплеска интереса к культуре античности и востока, равно как и художники французского импрессионизма, Серов усиливает влияние линии и цвета. Интересно рассмотреть графическое наследие Серова не только в портретах, но и в дружеских шаржах, на И.Э.Грабаря, И.И.Трояновского, С.П.Дягилева и самого себя.

Графика как монументальное полотно, пусть и небольшого формата, предстаёт в работах Серова посвящённых к книге «Царская и императорская охота на Руси. конец XVII-XVIII век» И.И.Кутепова (СПб. 1902 г.) – «Петр II и Елизавета на псовой охоте» и «Петр I на псовой охоте» рассматриваются как полотно, а не иллюстрация. Здесь нельзя не сказать и теме Петра, наиболее ярко выраженной в таких работах как «Пётр I в Монплезире» 1910-1911 гг. и «Пётр I» 1907 года, являющие собой портрет эпохи великих преобразований XVIII века. равно как и в жанре исторической графики, черты монументального графического видения проступают в портрете С.П.Дягилева (1904 г), исполненного маслом, портрете Иды Рубенштейн (1910 г.) и в варианте «Похищение Европы» (1910 г.). Подлинным Шедевром Серова-графика стала афиша Русских сезонов 1909 года с Анной Павловой в образе Сильфиды, о котором в своих мемуарах Л.Л.Новиков отмечал, что «Портрет Павловой работы Серова вызвал больше откликов в печати, чем сама Павлова».

Последний портрет Серова – княгини Щербатовой служит примером того, что художник вовсе отказывается от финального эскиза, предшествующего воплощению замысла полотна. Равно как и в портрете Г.Л.Гиршман, множество вариантов сами по себе формируют общую картину работы художника, а сам портрет – это новое переживание, в котором мастер беспощадно отсекает всё лишнее. Почти как скульптор Серов высекает портрет в масле, выделяя фигуру, обрисовывая небрежной линией антураж фона, концентрируя всё внимание на лице. Здесь, как и в портретах Юсуповой и Орловой Серов умело использует популярные рокально-классицистические мотив, сближающие его с ненавистным им В.Г.Маковским, но, тем не менее, и отличает его работы от работ современников.

Скончался Валентин Серов 22 ноября (5 декабря) 1911 года от приступа стенокардии в Москве и похоронен на Донском кладбище в Москве. Позднее прах художника был перенесён на Новодевичье кладбище.