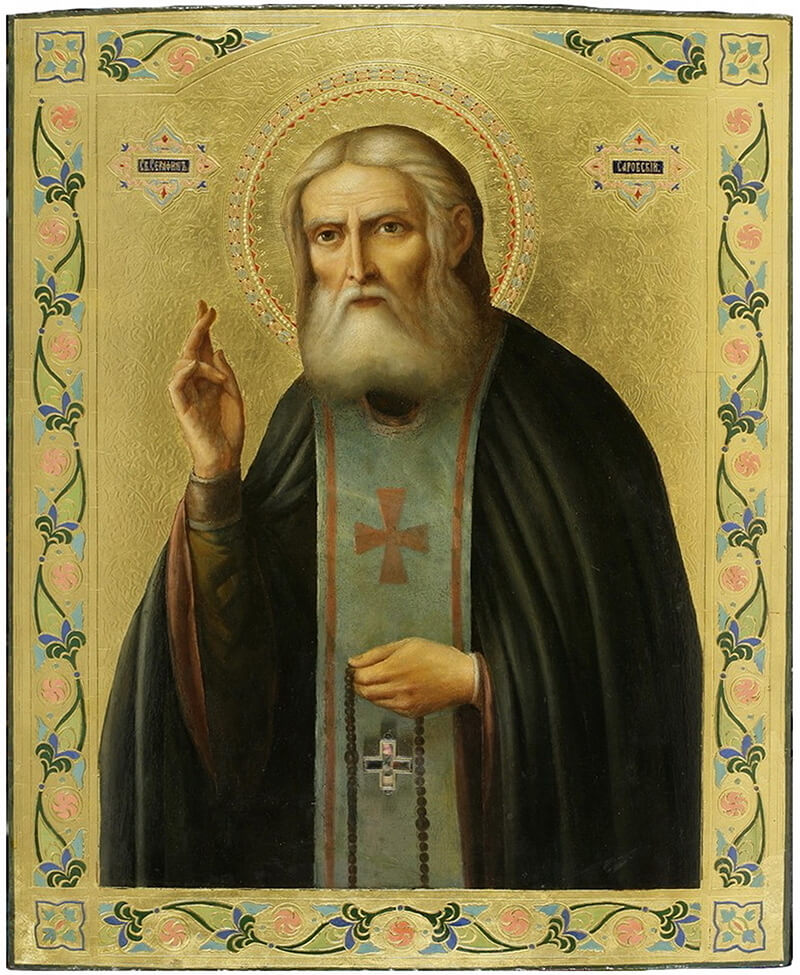

Святой (преподобный) Русской Православной церкви, один из наиболее почитаемых подвижников Православия в мире; иеромонах Саровского Свято-Успенского мужского монастыря; устроитель и покровитель Дивеевской Свято-Троицкой женской обители.

В миру

Будущий святой родился в семье состоятельного купца Исидора Мошнина и Агафьи. Младенца назвали Прохором. Его отец работал в строительной области, в последние годы жизни он принялся возводить курский храм Сергия Радонежского, однако смерть помешала завершить начатое. Этим занялась его жена. Однажды Маленький Прохор, находясь на строительстве, упал с колокольни, чудом оставшись невредимым.

Он быстро выучил грамоту и часто читал Священное Писание и Жития святых, посещал богослужения. Была заметна его склонность к уединенной молитве. Еще в детстве, 10-ти лет, болевший тогда Прохор впервые удостоился видения Богоматери во сне: она обещала ему исцеление. Это и случилось после того, как он приложился к Знаменской иконе во время крестного хода.

Монашество

В семнадцатилетнем возрасте Прохор выбрал для себя путь монаха. Матушка благословила его распятием, с которым затем святой не расставался. Вместе с паломниками он прошел путь до Печерского монастыря, где получил благословение идти в Саровскую пустынь, известную своим строгим уставом. В 1778 г. он достиг Сарова, где и начал подвизаться в монашеском служении под началом старца Иосифа. Как и все иноки, Прохор трудился на разнообразных послушаниях: служил келейником и пономарем, подвизался в хлебне и др. Ко всем поручениям относился с большим рвением.

Однажды юного инока одолела водянка. Он сильно страдал. Почти три года его лечили послушники. Прохор отказался от врачебной помощи, надеясь на милость Божию. Тогда во второй раз ему явилась Богоматерь, неся с собой исцеление.

На памятном месте затем появился больничный храм. Выздоровевший инок сам потрудился на ее возведении, именно в нем он причащался всю последующую жизнь.

В 1786 г. Прохор принял постриг с именем Серафим. Вскоре он уже был иеродиаконом, потом иеромонахом. Божья Матерь продолжала посещать монаха. Однажды во время службы он лицезрел Господа.

После этого для него начался период пустынножительства в келье на р. Саровке. Серафим сам обеспечивал себя всем необходимым, кроме прочего занимаясь огородом и пасекой. Свидетели вспоминали, что видели у кельи медведя, которого святой безбоязненно кормил с рук.

Борясь с грешными наваждениями, святой усилил свой подвиг тысячедневной молитвой на камне. Победив помыслы, он вскоре подвергся тяжелому физическому нападению. На его келью набрели разбойники, надеясь поживиться богатыми подношениями посетителей святого. Серафим не оказал им сопротивления, хотя в момент нападения держал в руках топор и мог бы защитить себя. Разбойники жестоко избили преподобного, нанеся ему множество ран и тяжелых увечий. Они проломили ему основание черепа обухом, поломали ребра. Собираясь связать израненного монаха и утопить, они пошли в келью за деньгами. Не найдя там ничего, кроме икон и крох пищи, лихие люди сбежали. Чудом через сутки Серафим добрался до обители, где уже не надеялись его спасти и выходить. Врачи, вызванные к раненому, удивлялись тому, что после таких увечий он вообще остался жив. Восемь дней он находился между жизнью и смертью. Но святого вновь исцелила Богородица, и он пошел на поправку. После этого страшного происшествия преподобный навсегда остался согбенным. Разбойников вскоре нашли, но по его просьбе их отпустили.

Затем последовали три года молчания, за что святой был удостоен дара прозорливости и чудотворения. С 1825 г. он подвизался в новом нелегком служении утешения и всевозможного исцеления посещавших его людей. «Христос воскресе, радость моя!» - этими словами старец встречал каждого человека, и никто не уходил от него необласканным и неутешенным.

В последний период жизни он по-отечески заботился о сестрах Дивеевской женской обители, окормлял их духовно при помощи учеников. Среди последних были Николай Васильевич и Елена Васильевна Мантуровы, Николай Александрович Мотовилов, записавший затем поучения старца.

В 1831 г. Матерь Божья сообщила святому о близкой кончине. Она пришла через два года: Серафим был найден своим келейником уже без признаков жизни в молитве перед иконой «Умиление». Чудеса происходили на могиле преподобного, многие из них были записаны. В 1903 г. по решению Николая II саровский старец был причислен к лику святых, хотя народное почитание его началось задолго до этого. В честь знаменательного события состоялись Саровские торжества с участием царской фамилии и сотен тысяч людей.

Посмертная судьба

В 1841 г. свет увидело составленное иеромонахом Сергием «Сказание о жизни и подвигах отца Серафима». Еще одним источником о его жизни являются записки Н. Мотовилова, опубликованные уже в 1903 г.

В 1990 г. мощи преподобного были обретены вновь после того, как еще в начале правления большевиков были вскрыты и увезены из Сарова, после чего затерялись. В 1991 г. после посещения столицы они были встречены в Дивеевской обители. В 2006 г. было решено вновь открыть Саровскую пустынь.

В июле 2007 г. в Дивеево торжественно праздновался День памяти преподобного.