Археологическая культура, сформировавшаяся на большей части территории Хазарского государства в период его расцвета (конец VIII ‒ первая половина X в.).

Она включала в себя разные этноязыковые группы ‒ ираноязычных алан, тюркоязычных болгар, собственно хазар и другие кочевые и полукочевые народы, жившие на территории каганата.

Ареал распространения памятников лесостепного варианта ‒ бассейн Северского Донца и Среднего Дона. Этнически население лесостепи было преимущественно аланским, хотя ряд погребальных памятников свидетельствует о присутствии здесь и тюрок-болгар.

Ареал распространения памятников степного варианта ‒ Приазовье, бассейн Нижнего и Среднего Дона, Кубань. Особенности этих поселений и могильников характерны для болгар.

История изучения

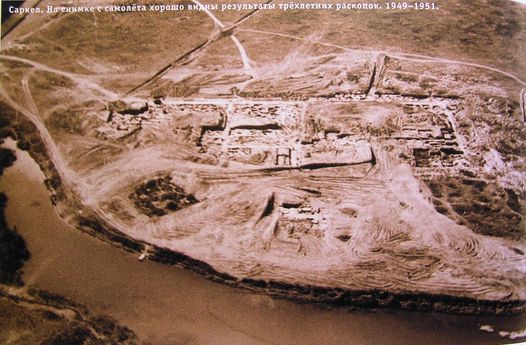

Название культуре было дано по открытому в 1890 году Маяцкому городищу, а также по катакомбам Салтовского могильника, раскопки которых были начаты в 1900 году В.А. Бабенко, учителем местной школы. В начале XX в. А.И. Милютин и Н.Е. Макаренко проводили раскопки на Маяцком городище, селище и могильнике; В.А. Городцовым был исследован Зливкинский могильник. Новый этап в изучении начался в конце 20-х годов XX в. с масштабных разведочных работ, организованных М.И. Артамоновым. Таким образом, к середине 30-х годов был примерно определен ареал салтово-маяцкой культуры и её удалось сопоставить с Хазарским каганатом. Тогда же М.И. Артамонов начал раскопки крепости Саркел. В конце 40-х годов Саркел стал центральным объектом первой крупной новостроечной Волго-Донской экспедиции. Отряд, изучавший салтово-маяцкие памятники, возглавил И.И. Ляпушкин. С середины 50-х одним из основных исследователей культуры была С.А. Плетнева. В разные годы изучением салтовских памятников занимались Г.Е. Афанасьев, И.А. Баранов, Д.Т. Березовец, А.К. Дегтярь, К.И. Красильников, И.Л. Кызласов, М.Г. Магомедов, А.Г. Николаенко, В.С. Флеров, А.Л. Якобсон и др.

Поселения

Поселения салтово-маяцкой культуры представлены селищами, городищами и кочевьями. В отдельную группу выделяют города, сформировавшиеся на месте предшествовавших античных поселений.

Все поселения располагались по коренным берегам рек или на первых надпойменных террасах. Отмечены случаи, когда салтовцы селились на заброшенных городищах раннего железного века, используя еще сохранявшиеся валы и рвы.

Арабские и византийские источники называют несколько хазарских городов: Итиль, Семендер, Беленджер, Саркел. В состав Хазарского каганата VIII‒начала X в. входили некоторые города Крымского и Таманского полуострова: Керчь (Самкерц), Тамань (Таматарха), Фанагория, Судак (Сугдея), Мангуп и др.

На территориях, пограничных со славянскими, чаще всего строились крепости с каменными и сырцовыми стенами. К таким относятся Маяцкое, Дмитриевское, Верхне-Салтовское и другие городища. Правильная форма крепостей и некоторые строительные детали позволяют предполагать участие византийских специалистов в их сооружении.

Кочевья ‒ это сезонные стойбища населения, ведущего кочевой и полукочевой образ жизни, обычно расположенные на надпойменной террасе. Они бедны находками, территория поселения определяется по распространению отдельных костей домашних животных и редких черепков глиняной посуды. Большинство кочевий зафиксировано на Нижнем Дону и в Приазовье.

Жилища салтово-маяцкой культуры можно разделить на временные и стационарные, характерные для соответствующего типа памятников. Временные юрты определяются по следам площадок с ямками от кольев каркаса по периметру и прокаленным пятном от очага в центре. Стационарные жилища ‒ наземные и полуземлянки, прямоугольные в плане с очагом в центре. Стены стационарных построек чаще всего сделаны из дерева и обложены сырцовым кирпичом или пластами глины. В Приазовье и Крыму распространены дома, каменные стены которых возведены на каменном цоколе.

Погребения

Для аланского населения лесостепной зоны характерны захоронения в катакомбах. Они могут быть одиночными, парными или семейными усыпальницами. Погребальный обряд ‒ трупоположение. Мужчин хоронили на спине, в вытянутом положении; женщин ‒ в скорченной позе на боку. Разнополые парные захоронения часто посыпались углём. Подавляющее большинство погребений имеет богатый и разнообразный инвентарь.

Мужские погребения сопровождались предметами вооружения и конского снаряжения. Характерны воинские наборные пояса, отражающие социальный статус погребенного. В женских погребениях помещали различные туалетные принадлежности и многочисленные украшения. Встречено несколько женских погребений, сопровождаемых оружием и воинскими поясами. И в мужских, и в женских погребениях встречаются ножи и небольшие мотыжки, а также разнообразные подвески-амулеты. Детские захоронения, как правило, безынвентарны. Также в погребения ставили глиняные сосуды, видимо, с напутственной пищей и питьем. Катакомбы часто сопровождаются «поминальными» комплексами или тризнами. Иногда в дромосах помещались ритуальные захоронения коней.

Для тюркских племен степной зоны были характерны ямные могильники. Они содержат погребения в обычных продолговатых и круглых ямах с деревянным перекрытиями или в подбоях. Дно могильных ям иногда посыпалось углем или выстилалось камышом. Все захоронения совершены в вытянутом положении, на спине. В целом ямные могильники безынвентарны. В мужских погребениях изредка встречается оружие, в женских и детских ‒ серьги, браслеты, перстни. В ногах или головах погребенных ставили 1-2 сосуда и оставляли куски напутственной пищи.

Погребальный обряд и антропологический материал катакомбных могильников салтово-маяцкой культуры имеет прямые аналогии в катакомбных могильниках Северного Кавказа. Материал ямных могильников культуры аналогичен материалам Волжской и Дунайской Болгарии этого же времени.

Особую группу погребений составляют трупосожжения на стороне, известные на территории Северского Донца. Прах помещался на дне неглубоких грунтовых ям, иногда с использованием урны. Рядом с некоторыми погребениями располагались своеобразные тайники, в которых найдены грудой сложенные конская сбруя, предметы вооружения, украшения, железные котлы. Клинки некоторых сабель были согнуты или специально сломаны. Аналоги таким погребениям известны в Среднем и Западном Предкавказье. Исследователи предполагают, что они могли принадлежать касогам.

Хозяйство

Хозяйство салтово-маяцкого населения было земледельческо-скотоводческим, дополнялось садоводством, виноградарством и различными промыслами. Выращивали пшеницу, просо, ячмень. В состав домашних животных входили крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи. Для лесостепной территории наиболее характерно придомное пастушеское скотоводство, для степной ‒ полукочевое и кочевое. Встречаются также находки костей осла и верблюда.

Керамика

Для салтово-маяцкой культуры характерно развитое гончарное производство с использованием как простого ручного крута, так и ножного. Вся глиняная посуда подразделяется на столовую, кухонную и тарную.

С VIII в. широко распространена гончарная столовая посуда, поверхность которой полностью покрыта характерным серым или черным лощением, или украшена лощеным орнаментом. Формы столовой посуды весьма разнообразны: приземистые кувшины, горшочки, кружки, кубышки, шарообразные корчаги. Некоторые сосуды имеют на внешней стороне днища клеймо, что указывает на их городское ремесленное производство.

Кухонная посуда нередко лепилась вручную и отличается грубым тестом и отсутствием орнамента. Примерно с середины IX в. в быту появились глиняные котлы с округлым дном, которые также иногда украшались линейным или линейно-волнистым орнаментом.

К тарной посуде относятся крупные пифосы, пифосы-кувшины, круглодонные яйцевидные амфоры и красноглиняные кувшины. Часть амфор изготавливались в мастерских Крыма, Приазовья и, вероятно, Саркела.

Металлургия

На развитое железоделательное производство указывают остатки железоплавильных горнов, сопровождаемые значительным количеством шлаков, криц, кусков руды. В качестве сырья использовался бурый железняк (в районах лесостепи) и железистые кварциты (в районах степи), известны также крицы из керченских месторождений. Салтово-маяцким кузнецам были известны такие технологии как цементация, отпуск и закалка. Исследователи отмечают тенденцию к стандартизации в изготовлении кузнечной продукции среди салтовских ремесленников.

Письменность

Важной особенностью культуры Хазарского каганата является распространение среди его населения письменности ‒ надписей, выполненных тюркскими рунами на изделиях прикладного искусства. Знаки этого алфавита не совпадают с сибирскими рунами и пока не дешифрованы.