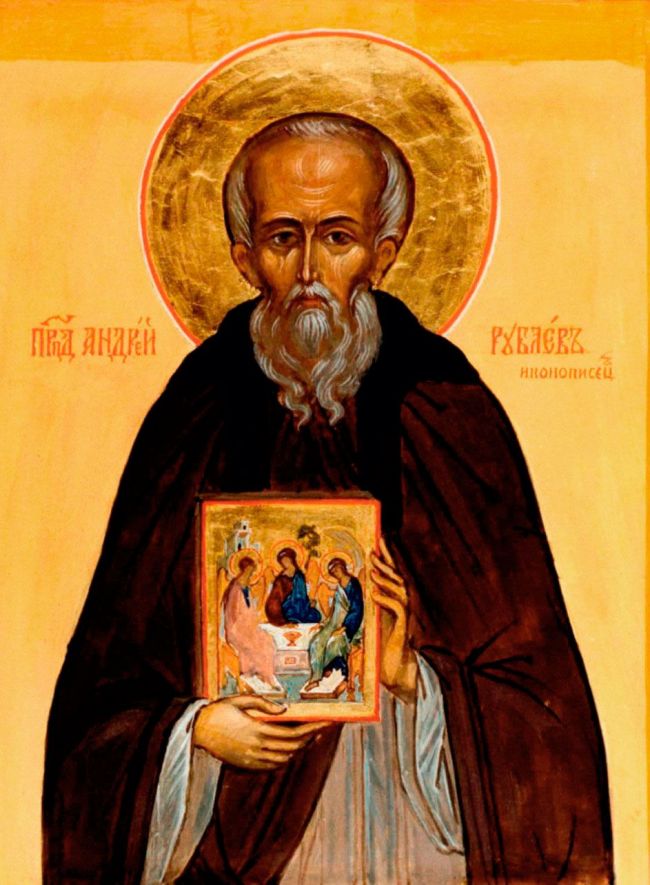

«Величайший художественный гений Древней Руси и, вероятно, самый крупный живописец России за всю ее историю». Для исследователей и почитателей творчества Рублева его личность отождествляется с образом «национального гения».

Происхождение и биография.

Сведения о его жизни и творчестве немногочисленны, однако его имя несколько раз упомянуто в летописи. Предполагаемую дату рождения Рублева – ок. 1360 г. – в настоящее время следует сдвинуть ближе к 1370 г. Неизвестно ни место его рождения (возможно, он коренной москвич), ни его происхождение. Андрей – его монашеское имя, а «Рублев» – это прозвищное отчество художника.

Самое раннее упоминание о художнике от 1405 г. содержит Троицкая летопись (не ранее начала 1420-х годов). Сообщается, что «чернец Андрей Рублев» вместе со старшими мастерами «Феофаном иконником Гръчиным, да Прохором старцем с Городца» расписывал «церковь каменную святое Благовещение на князя великого дворе». Роспись 1405 г. не сохранилась: уже в 1416 г. Благовещенская церковь была полностью перестроена. Рублев являлся младшим членом стенописной артели, работавшей в Кремле, поскольку поименован последним. Согласно этому летописному указанию, художник принял монашеский постриг незадолго до 1405 г. (чернецами обычно называли новопостриженных монахов).

Место его пострижения достоверно неизвестно. Предположительно это был «Спасо-Андроников монастырь (основан в 1357–1359 гг.), старцем которого Рублев был в конце жизни, где скончался и был погребен. Житие Сергия Радонежского называет второго игумена этой обители Савву в качестве учителя Андрея в монашестве».

Второе летописное упоминание содержится в той же Троицкой летописи под 1408 г., в котором сообщается, что «мастеры Данила иконник да Андрей Рублев» расписали Успенский собор во Владимире. И хотя стенопись 1408 г. сохранилась не полностью, фактически – это единственный документально подтвержденный и точно датированный памятник, связанный с творчеством Рублева. Как и в первом летописном упоминании, имя Рублева названо на втором месте. Вероятно, Даниил был старшим по возрасту и опыту. По свидетельству Иосифа Волоцкого, Даниил был учителем Рублева. Кроме того, он писал о тесной духовной связи двух иконописцев – «сопостников», которая сохранялась вплоть до самой смерти.

Остальные сведения о жизни Рублева относятся к источникам, датирующимся серединой XV – первой половиной XVI вв. Так, о последующих работах Рублева и Даниила повествуют тексты различных редакций житий Сергия Радонежского и его ученика Никона, составленных Пахомием Сербом (Логофетом) в 1440–1450 гг. Они сообщают о приглашении игуменом Троице-Сергиева монастыря Никоном Даниила и Андрея для росписи каменного Троицкого собора. К сожалению, не известно точное время сооружения собора и появления росписи в нем. Оно устанавливается лишь косвенным путём. Вероятно, собор был сооружен в 1422–1423 гг.; тогда время работы Даниила и Андрея определяется как 1424–1425 гг. Считается, что работы были завершены до смерти их заказчика, игумена Никона, который скончался 17 ноября 1427 г. Роспись 1424–1425 гг. не сохранилась, но «рублевский план» отчасти читается в поновительской стенописи XVII века.

После работ в Троицком монастыре художники работали в своей родной обители – в московском Андрониковом монастыре, где украсили недавно возведенный каменный собор, дата построения которого и его украшения устанавливаются косвенным путём. В житии Сергия говорится, что каменный собор был сооружен и расписан при игумене Александре (между 1410–1416 гг. и не ранее 1427 г.). «Вероятно, росписи выполнены в 1425 или в 1427 гг.». Источники свидетельствуют, что старец Андрей вместе с игуменом Александром создали в обители прекрасную каменную церковь и своими руками украсили ее «подписанием чюдным». Вероятно, Рублев был к этому времени «соборным старцем, управлявшим вместе с игуменом и другими соборными старцами обителью. Слова жития означают, что Александру и Андрею принадлежит идея строительства и общее руководство, а выражение «своима руками» прямо указывает на Андрея как исполнителя росписи собора». От этих росписей сохранились только орнаментальные фрагменты в откосах оконных проёмов алтарной апсиды.

После окончания росписи художники прожили мало: сначала скончался Андрей, за ним вскоре разболелся и умер Даниил. Согласно житиям Сергия и Никона, к этому времени Даниил и Андрей находились «в старости великой», т.е. в возрасте 50–70 лет. Погребены оба иконописца на монастырском кладбище, близ Спасского собора. К сожалению, их могилы не сохранились.

Анализ приведенных исторических источников позволяет сделать заключение, что Андрей Рублев по преимуществу был участником стенописных артелей. Его имя, как правило, упоминается на втором месте, что говорит о его младшем по отношению к ведущим мастерам возрасте. Напрашивается вывод, что он был помощником крупнейших мастеров своего времени – Феофана Грека и Даниила, которых источники уважительно именуют «иконниками». Вероятно, именно эти мастера были его учителями. Такая структура артели – ведущий мастер и его помощник согласуется со средневековой системой организации работ. При этом роль помощника являлась очень важной, поскольку он не только выполнял указания старшего, но, как правило, работал с ним на паритетных началах, иначе он не был бы поименован в летописях. Помощник представал его ближайшим сподвижником, возможно, хранителем живописных традиций мастера. Недаром, так не просто различить индивидуальные живописные «манеры» работавших вместе мастеров в едином целом ансамбля, например, в стенописи 1408 г. в Успенском соборе Владимира. В преклонных летах неразлучно оставаясь со старшим по возрасту Даниилом, Рублев взял на себя организацию стенописных работ в Спасо-Андрониковом монастыре, что соответствовало его многолетнему опыту стенописца.

Перечисленные выше жития и летописи ничего не говорят о том, писал ли Рублев иконы для расписанных им церквей, в то время как в источниках XVI в. такие упоминания встречаются. Так, в «Повести о пожаре 1547 г.» в «Летописце начала царства» 1533–1552 гг. говорится, что в Благовещенском соборе был «деисус Ондреева писма Рублева златом обложен» (ПСРЛ. Т. 29. М., 1965: 51–52). Исследователи полагают, что под «деисусом» следует понимать целый иконостас. Возможно, это «Деисус, праздники и пророки», которые в 1508 г. великий князь Василий Иванович повелел «украсити и обложити серебром и златом и бисером» (ПСРЛ. Т. 6. СПБ., 1853: 247). А в постановлениях Стоглавого собора 1551 г. есть ссылка на икону «Троица», написанную Андреем Рублевым. Как доказал Б.М.Клосс, речь на соборе шла об известной иконе «Троица Ветхозаветная» (ок. 1410–1425 гг. ГТГ. Инв. 13012. 142х114 см) из местного ряда иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.

Споры вокруг художественного наследия А.Рублева.

Реконструкция творческой биографии и творческого наследия Андрея Рублева, предложенная И.Э.Грабарем сразу после первых реставрационных раскрытий Успенских стенописей во Владимире, в ходе создания ученым истории древнерусского искусства, была основана на гипотезе, согласно которой «подписание» стен того ли иного собора априори предполагало создание его иконного убранства теми же мастерами-стенописцами. Идея не противоречит средневековому укладу живописных работ, все разнообразие которых (стенопись, иконопись, миниатюра) определялось стабильными техническими приемами (в частности, послойным методом нанесения красочных слоев), которыми в полной мере владели средневековые мастера. Однако со временем, исследователи внесли в круг рублевских произведений практически все из сохранившихся иконостасных комплексов, созданных в период с конца XIV в. и вплоть до первой трети XV в., и как-то связанных с расписанными Рублевым храмами. Это – фактически бòльшая часть художественного наследия Руси рублевской эпохи, насчитывающая не один десяток икон: часть (7 из 14) праздничных икон и несколько деисусных (от 2 до 4) из иконостаса Благовещенского собора московского Кремля; иконостас Успенского владимирского собора, т.н. «Васильевский чин»; многоярусный иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры (деисус, праздники и пророки), а также такие выдающиеся произведения, как Звенигородский чин и 8 миниатюр Евангелия Хитрово, беспримерное художественное качество которых побуждает связывать их с творчеством древнерусского гения.

Б.Н.Дудочкин пишет, что «с момента открытия подлинных работ Андрея Рублева (1918 г.) в науке не прекращаются споры о принадлежности кисти мастера тех или иных произведений». Фигура Рублева-иконописца становится в центре огромной историко-культурной проблемы: «Проблема творческого наследия Андрея Рублева», равной по своему масштабу таким проблемам мировой науки, как «Проблема Гомера». Далее автор продолжает: «Поскольку проблема не может считаться решенной до настоящего времени, предлагается положить в основу выделение достоверных произведений художника строгий признак – наличие прямых исторических свидетельств. При таком подходе круг достоверных произведений Рублева сужается до трех: стенные росписи 1408 г. Успенского собора во Владимире, икона «Троица» и фрагменты орнамента в соборе Андроникова монастыря». Остальные произведения, принадлежность которых Андрею Рублеву не может быть подтверждена документально, можно отнести к разряду приписываемых. Дискуссия об их принадлежности авторству Рублева или другим мастерам является на сегодняшний день одной из самых актуальных, притягивающей к себе пристальное внимание специалистов.