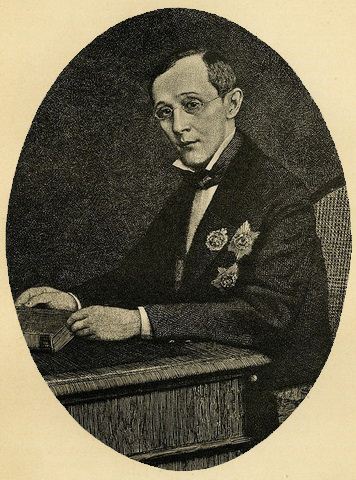

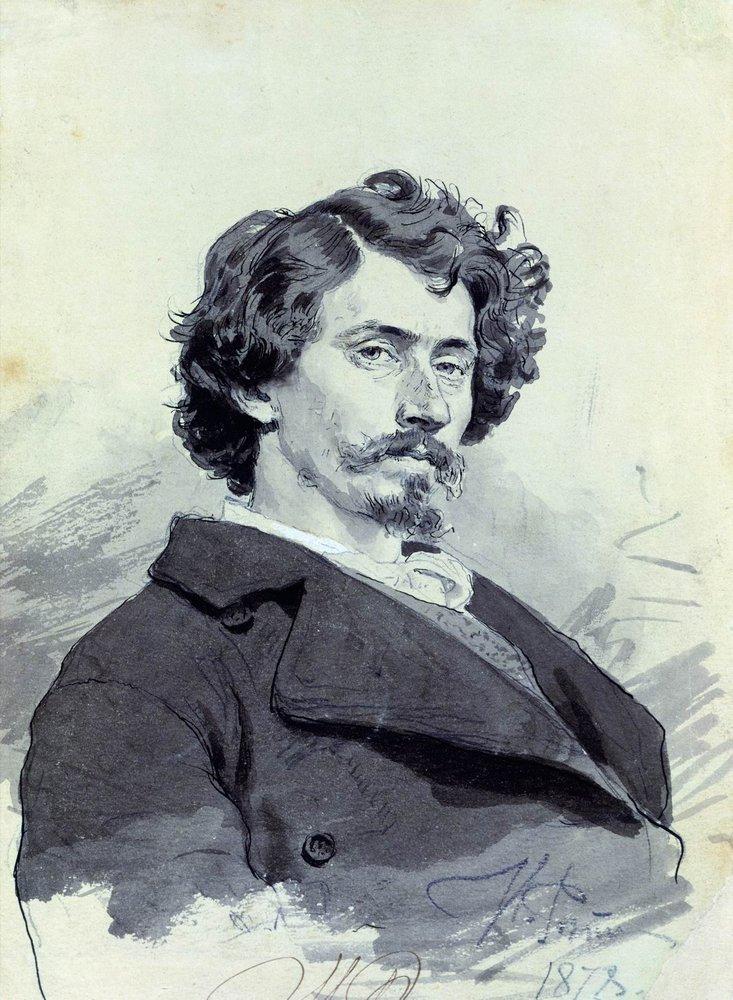

Живописец, график, художник-педагог, профессор живописи

Период становления. Академия художеств

Родившись в семье военного поселенца, занимавшегося торговлей лошадьми, Илья Репин получил первые навыки живописного ремесла у местных украинских иконописцев и даже успел стать в Чугуеве самостоятельным мастером церковных росписей. Согласно новому Уставу, принятому в рамках реформы ИАХ 1859 г., в академические классы был открыт доступ для выходцев из низших сословий. Это обстоятельство дало возможность Р. и многим его сверстникам достичь высот профессиональной карьеры художника. Осенью 1863 г. он приезжает в Петербург. После первой, неудачной, попытки поступления в ИАХ Р. упорно занимался в вечерней Рисовальной школе, стремясь овладеть правилами и навыками академического рисунка – дисциплины, доселе ему незнакомой. Наконец, поступив в ИАХ в качестве вольнослушателя, Р. сделал заметные успехи в обучении и с блестящими результатами миновал всю систему академических конкурсов. Работая по классу исторической живописи, традиционно являвшемуся наиболее привилегированным в ИАХ, Р. получил в 1865 г. Большую серебряную медаль за эскиз композиции «Избиение первенцев египетских», в 1869 г. Малую золотую за композицию «Иов и его братья» и в 1871 г. высшую – Большую золотую – за полотно «Воскрешение дочери Иаира». Эта награда давала выпускнику ИАХ звание классного художника с Х чином по Табели о рангах и право на пенсионерскую командировку за границу, для усовершенствования в своём искусстве. Ближний круг общения Р. в академический период составляли, в частности, его однокашник В. Д. Поленов, знаменитый впоследствии скульптор М. М. Антокольский, критик В. В. Стасов и старший коллега И. Н. Крамской, которого можно считать идейным наставником молодого живописца. Р. часто бывал в доме своего товарища по Рисовальной школе А. А. Шевцова, где познакомился с его сестрой Верой. В 1872 г. художник сочетался с нею браком, в котором были рождены четверо детей – Вера, Надежда, Георгий и Татьяна. Этот семейный союз распадётся в 1887 г.: В. А. Репина не примет богемной жизни, в которую со временем оказался погружён супруг.

Занятия исторической живописью Р. в академические годы сочетал с написанием жанровых картин в духе популярного в 1860-х гг. «физиологического очерка». Таков, например, холст «Приготовление к экзамену» (1864, ГРМ), представляющий вниманию зрителя анекдотическую сценку из студенческой жизни. Однако дальнейшая эволюция творчества Р. была направлена на преодоление свойственного подобным полотнам пристрастия к бытовым частностям. Под воздействием Крамского Р. находит метод решения большой отвлечённой темы сквозь призму конкретного жизненного опыта. «Более месяца сначала я компоновал картину: переставлял фигуры, изменял их движения и главным образом искал красивых линий, пятна и классических форм в массах», -- так описывал сам художник процесс работы над конкурсной программой «Воскрешение дочери Иаира» (1871, ГРМ); в конечном итоге Р. выстроил драматургию этой картины, апеллируя к своим детским воспоминаниям о кончине сестры. Печать лично пережитой художником трагедии сообщила евангельской сцене пронзительную убедительность и сделала эту картину событием в истории русской живописи.

Р. было тесно в рамках традиции академизма настолько, что в определённый момент он подумывал о досрочном выходе из ИАХ по примеру Крамского и его 13 единомышленников (т.н. «Бунт четырнадцати» 1863 г.). Не совершив такого поступка, он, тем не менее, воспитал в себе совершенно особое видение задач современного живописца. Прошлое и настоящее сплетаются в контексте Репинского творчества в неразрывном единстве. В равной степени уделяя внимание историческим и бытовым сюжетам, Р. во всяком случае возвышается над конкретным эпизодом обыденной жизни, превратив его в ёмкий целостный образ, допускающий философские обобщения. Иллюстрацией этого тезиса может быть одна из самых запоминающихся мизансцен русской живописи – жанровое полотно «Не ждали» (1884 – 1888, ГТГ). Тема возвращения (ссыльного?) оформлена в духе А. А. Иванова - как «явление», сопровождающееся недоумением, ощущением длящейся неопределённости или вопроса. Здесь очевидны аллюзии с притчей о блудном сыне.

С 1873 по 1876 гг. Р. находился в пенсионерской командировке за границей, большую часть времени прожив в Париже, где колонию русских академистов посетил наследник престола великий князь Александр Александрович (будущий Александр III). В Франции Р. пытался работать в жанрах исторической и бытовой картины, однако, по его собственному признанию, результаты этих трудов оказались скромными. Он пробует силы в обращении к сказочным образам и сюжетам, следуя в направлении, намеченном А. В. Праховым в рецензии на Четвёртую передвижную выставку (1875), но его полотно «Садко» (1875 – 1876, ГРМ) служит примером салонной живописи, для которой фольклорный сюжет является лишь предлогом для демонстрации самодовлеющей красоты (с явным эротическим акцентом). В творчестве французских коллег Р. отталкивала поверхностность мотива, неприемлемая для русского художника этого поколения; вместе с тем, Р. смог по достоинству оценить их приёмы пленэрного письма, свободный мазок, придающий изображению дополнительный динамизм. По возвращении из Европы художник некоторое время живёт и работает в родном Чугуеве, затем перебирается в Москву, где становится активным участником Абрамцевского кружка С. И. Мамонтова.

На пике творчества. Репин и ТПХВ

Ещё в 1874 г. Р. начинает выставляться на «передвижных» выставках, а четыре года спустя становится членом ТПХВ. Отношения Р. с Товариществом не были безоблачными, художник неоднократно порывал с этим объединением, но потом возвращался вновь. Стоит отметить, что именно с появлением Р. в рядах «передвижников» выставки ТПХВ приобрели скандальную славу, которая обусловила введение официальной цензуры. Однако было бы неверно видеть причины этого в политической плоскости, сравнивая творчество Р. с деятельностью революционно настроенных активистов. Живопись Р. поражала публику скорее не злободневной провокативностью, а дерзкой новизной выразительных приёмов.

Работой, поставившей его в ряды деятелей «передового» искусства, стала картина «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873, ГРМ), первоначальный замысел которой был навеян наблюдением за бурлацкой ватагой под Петербургом. Впоследствии художник переносит действие картины на берег Волги, для чего совершает специальную поездку на натуру, пишет портретные и пейзажные этюды. Если в ранних эскизах живописец, в духе Перова и других «шестидесятников», акцентирует тему непосильно тяжкого труда, то в большом полотне (заказчиком которого выступил президент ИАХ великий князь Владимир Александрович, вдохновившийся подготовительными эскизами Р.), композиция приобрела эпичную монументальность, уподобившись античному фризу. При этом каждый из образов картины остро индивидуален, что позволяет исследователям творчества Р. говорить о фундаментальном значении в нём портретного начала. Возможно, здесь сказалось то, что Р. начинал с иконописи, а его главный наставник в Чугуеве, иконописец И. М. Бунаков, одновременно был неплохим по провинциальным меркам портретистом. Так или иначе, Р. удалось создать собственную версию реалистического портрета. Типология его портретного творчества соответствует традиции ранних передвижников, но и выходит за её довольно узкие пределы. Необычайной является острота психологической характеристики, «живость» Репинских моделей. Человек на портрете Репина превращается в «актёра своего собственного характера», сосредоточенном на зрителе. Будь то крестьянин на портрете «Мужичок из робких» (1877, Нижегородский Государственный художественный музей), явно обескураженный несвойственной ему ролью позирующей модели, недоверчиво и настороженно вглядывающийся в зрителя «Мужик с дурным глазом» (1877, ГТГ) или «Протодиакон» (1877, ГТГ). Кроме того, Р. отказывается от многозначительной статики, трактуя портрет как полноценную картину со сложной композицией и более или менее развитым намёком на сюжет. Таковы, например, «Портрет П. М. Третьякова» (1883, ГТГ) или «Л. Толстой на отдыхе в лесу» (1891, ГТГ).

Многофигурные полотна Р. действительно, в большинстве своём, могут быть интерпретированы как грандиозные групповые портреты. Это справедливо и в отношении полотна «Крестный ход в Курской губернии» (1880 – 1883, ГТГ), которым художник открыл второй петербургский период своей биографии и откликнулся на призыв Стасова о создании «хоровой» картины, способной показать движение народной массы. Показанная на Одиннадцатой передвижной выставке, эта работа поразила зрителей и критиков не столько своей явно выраженной социально-критической тенденцией, сколько отсутствием в изображённой толпе положительного образа. Ни одна из групп, обнаруживающих себя на этом «социальном срезе» -- от помещицы с её лицемерной набожностью до крестьян и калек с их обречённостью, -- не позволяла надеяться на сколько-нибудь светлые перспективы этого шествия. Р. обвиняли в «сгущении красок», и в этом была доля истины, поскольку сам художник полагал себя «человеком 60-х годов», т.е. с болью наблюдавшим картины социальной и всякой иной несправедливости. Пожалуй, самый крупный скандал разразился вокруг другого полотна Р. – картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885, ГТГ), показанной на Тринадцатой выставке ТПХВ. Она вызвала неоднозначную реакцию у зрителей, за чем последовал высочайший запрет на её экспонирование и тиражирование в виде репродукций. Вскоре запрет, однако, был снят, а подлинная его причина заключалась не только в возможности нежелательных параллелей между Грозным и Александром III, санкционировавшим казнь народовольцев в ноябре 1881 г., но тем потрясением, которое вызывала у зрителей столь откровенная демонстрация кровавой сцены. Работы Р., обладающие несомненной политической остротой, в экспозициях ТПХВ не фигурировали, они впервые были представлены на персональной выставке мастера в 1891 г. Это задуманные ещё в московский период «Арест пропагандиста» (1880 - 1889, ГТГ) и «Отказ от исповеди» (1879 – 1885, ГТГ).

Скандальная репутация не помешала Р. стать востребованным светским портретистом и даже выполнять царские заказы. В 1884—1886 гг. он создал монументальное полотно «Приём волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» (ГТГ), а в 1901—1903 гг. – картину «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» (ГРМ), портретные этюды для которой (иногда выполненные всего за один сеанс) обладают самостоятельным значением для истории русской живописи.

Репин-педагог. Поздние годы

В 1894 г. Р. оказывается в числе профессоров реформированной ИАХ, а в 1898—1899 гг. занимает должность ректора. Из его академической мастерской выйдут многие яркие представители искусства первой половины ХХ в. -- К. А. Сомов, Б. М. Кустодиев, И. Э. Грабарь, Ф. А. Малявин, А. П. Остроумова-Лебедева, Н. И. Фешин, И. И. Бродский и др. Самой значительной педагогической удачей Р. стоит считать В. А. Серова, который начал заниматься под его руководством ещё в 1874 г. в парижской мастерской; затем занятия возобновились в конце 70-х гг. в Петербурге и Москве. По просьбе матери пятнадцатилетнего Серова, Р. принял его в свою семью как воспитанника. В отличие от своего некогда близкого друга и единомышленника Стасова, Р. с интересом относился к т.н. «декадентству». Его работы экспонировались на ряде выставок «Мира искусства». Однако в 1899 г. Р. разорвал отношения с С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа, не находя для себя возможным мириться с нападками «мирискусников» в адрес художников старшего поколения – как ортодоксальных академистов, так и носителей «передвижнической» идеологии. При этом публичные высказывания Р. по части искусства характеризовались противоречивостью и были более страстными, нежели последовательными. В 1907 г. он покинул ИАХ, объяснив такой шаг нехваткой времени для собственного творчества.

С конца 1900 г. Р. обосновался в имении Пенаты (в финском посёлке Куоккала) вместе со своей второй (гражданской) женой писательницей Н. Б. Нордман (Северовой). Это брак драматически оборвался в 1914 г., когда Северова покинула Пенаты для лечения туберкулёза в швейцарском Локарно, где вскоре умерла. Уже к 1915 г. Р. была написана серия очерков мемуарного характера, впоследствии (спустя семь лет после смерти художника) изданная под заголовком «Далёкое близкое». Воспоминаниям Р., как и его живописным полотнам, свойственна преувеличенная драматизация сцен и событий.

После 1918 г., когда Финляндия обрела государственную самостоятельность, Р., не покидая своего имения, оказался в положении эмигранта. Несмотря на попытки советского руководства убедить его в целесообразности переезда в Россию, художник остался в Куоккале, где и скончался 29 сентября 1930 г.

Тематический размах и стилистический диапазон творчества Р. позволяют считать его высшим достижением отечественного реализма в изобразительном искусстве XIX в. Испытав ряд различных влияний – от Веласкеса и Э. Мане до П. А. Федотова и И. Н. Крамского, -- Р. удалось синтезировать неповторимую художественную индивидуальность, с которой ассоциируется целая эпоха в истории русского искусства. Будучи признан ключевой фигурой русской реалистической живописи, он в советское время был произведён в «предтечи» соцреализма – искусства, идейно мотивированного и одновременно понятного широкому зрителю.