Право общественного гостеприимства между частным лицом и другим государством, одна из ранних форм дипломатических отношений между полисами.

Первое известное упоминание о проксении - это надпись из Керкиры, которая датируется примерно 625 – 600 гг. до н.э. Она сделана на кенотафе погибшего в море некоего Менекрата из Локр Озолийских, который «был проксеном народа». В литературных источниках самое раннее известное употребление этого термина встречается в V в. до н.э. у Пиндара. Причинами появления института проксении могли быть пиратство, появление святилищ общегреческого значения, куда приходили паломники из разных мест и дальнейшее развитие межполисных связей. Проксения была развитием ксении – древнего обычая гостеприимства, скреплявшегося клятвами между частными лицами. В отличие от него проксенические отношения государства с человеком закреплялись в постановлениях народного собрания.

Проксения была наследственной, как и ксения. Фукидид и Плутарх пишут о том, что Алкивиад был проксеном Лакедемона, а раньше проксения была у его деда, который, однако, от неё отказался. Во всех эпиграфических памятниках о даровании проксении присутствует стандартная формула, повторяющаяся из надписи в надпись, что проксения «дается ему и его потомкам». Обычной практикой становится дарование проксении тем, кто оказал какие-то услуги полису или отдельным его гражданам. Вносить предложение в народное собрание о назначении проксеном должен был тот, кто получил эти услуги. По данным источников первоначально проксению давали в основном за услуги политического и военного характера. Но уже в конце V в. до н.э. появляются постановления о даровании проксении за помощь в торговых делах.

Услуги, которые могли оказывать полису его проксены, были самыми разнообразными. Проксен предоставлял свой дом приезжавшим из дружеского полиса и оказывал им покровительство в своем родном городе. Геродот, рассказывая о могилах эллинов, погибших в сражении при Платеях, говорит и о могиле эгинцев, «которую даже спустя десять лет после битвы насыпал по их просьбе гостеприимец (проксен) эгинцев Клеад, сын Автолика из Платей» (Her. IX. 85). Плутарх в биографии Алкивиада упоминает, что тот был проксеном лакедемонян в Афинах и взял на себя заботу о пленных, захваченных афинянами при Пилосе, и добился их возвращения (Plut. Alcib. 14). С помощью проксении политики распространяли свое влияние за пределами полиса. Проксены участвовали в дипломатических переговорах между родным полисом и полисом – «другом».

Проксенические отношения санкционировались полисом, проксеном которого человек становился. Об этом свидетельствует большое количество постановлений полисов разного времени и из разных мест о даровании проксении. Но при этом, по крайней мере, в классический период, нет данных о том, что было формальное признание этих отношений государством, к которому принадлежал проксен. Это не исключает того факта, что государство могло в ряде случаев поощрять эти связи, или даже инициировать их. Это приводило к тому, что положение проксенов в родном полисе иногда оказывалось очень сложным, оно зависело от политической ситуации.

Известен целый ряд примеров, когда проксения становилась причиной как минимум неприятностей для проксена в своем родном городе, а иногда и стоила жизни. Факт проксении мог использоваться, как средство подчеркнуть неблагонадежность человека. Проксен мог вызвать подозрение сограждан в личной заинтересованности. Во время восстания в 363 г. до н.э. на Кеосе, в городе Юлида, против Афин был убит афинский проксен. Афинским стратегам удалось сломить сопротивление островитян. Антипатр, убийца проксена, был приговорен к смерти (Syll.3 173). Как видно из этого сообщения, город брал под свою защиту своего проксена и, если имел возможность, наказывал тех, кто причинял проксену обиду или тем более убивал его. Но в основном причинение вреда проксену жителями города, который он представлял, осуждалось греками.

Полисы, чьи интересы проксены представляли, могли использовать их как проводников своего влияния, иногда по сути как шпионов. Они старались иметь своих проксенов в разных городах, при этом они иногда не ограничивались только одним проксеном. У Делоса, например, было 8 проксенов - 3 афинских, один в Иосе, один – в Милете и др. В свою очередь Афины тоже имели проксенов на Делосе.

Исторические источники:

Геродот;

Пиндар;

Плутарх;

Фукидид.

Иллюстрация:

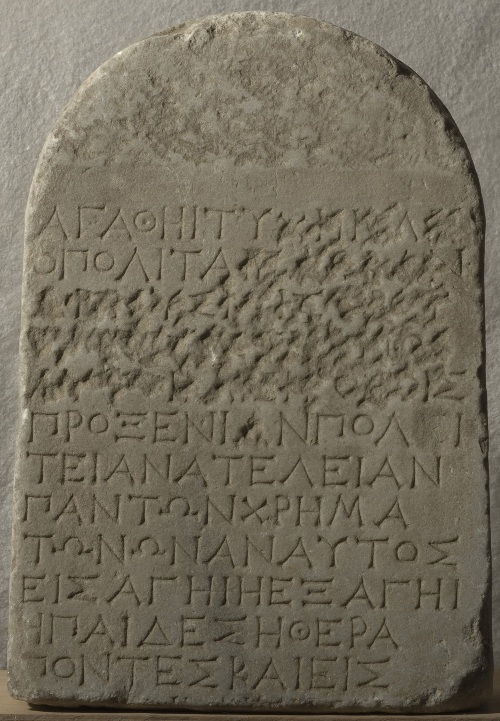

Проксения ольвиополитов истрийцу Дионисию. Херсонес.

Автор статьи: А.Б. Шарнина