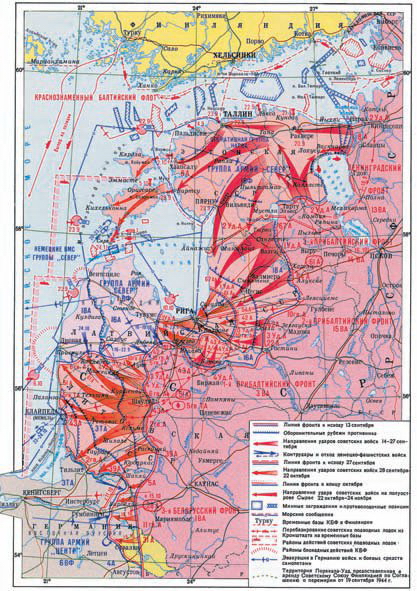

Стратегическая наступательная операция войск Ленинградского, 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов и части сил Балтийского флота, проведенная с целью завершения освобождения Прибалтики.

Летом 1944 г. советские войска в ходе успешного наступления освободили почти всю Литву, значительную часть Латвии и юго-восток Эстонии. Части 1-го Прибалтийского фронта (генерал армии И. Х. Баграмян) в июле вышли к берегу Рижского залива западнее Риги, отрезав значительную часть группы армий «Север» от Германии. Однако в августе противник, собрав значительные силы, перешел в контрнаступление. Хотя советским войскам удалось отразить удары гитлеровцев почти на всех направлениях, немцы все же смогли оттеснить части 1-го Прибалтийского фронта от Рижского залива и восстановить сухопутную связь со своими отрезанными дивизиями. Успехи советских войск в летнем наступлении 1944 г. создали хорошие предпосылки для последующего полного разгрома группы армии «Север». В этой связи Ставкой ВГК был разработан план Прибалтийской стратегической наступательной операции. Согласно плану, войска 1-го, 2-го (генерал армии А. Е. Еременко) и 3-го (генерал армии И. И. Масленников) Прибалтийских фронтов должны были ударом на Ригу отрезать основную часть сил группы армий «Север» от Германии, а затем, во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта (Маршал Советского Союза Л. А. Говоров) и силами Краснознаменного Балтийского флота (адмирал В. Ф. Трибуц), полностью уничтожить группу армий «Север». Численность груп-пировки советских войск составляла более 1,5 млн человек; их поддерживали 3080 танков и самоходных орудий, ок. 17 тыс. орудий и минометов и 2640 боевых самолетов. Хотя в летних боях противник понес серьезные потери, группа армий «Север» (генерал-полковник Ф. Шернер) продолжала оставаться серьезной силой. Она включала 3-ю танковую, 16-ю и 18-ю полевые армии, а также армейскую группу «Нарва». На 1 сентября в частях группы армий «Север» находилось 730 тыс. человек, 7 тыс. орудий и минометов, 1216 танков и самоходных орудий, ок. 400 самолетов. Осознавая стратегическую важность Прибалтики, противник собирался упорно оборонять ее территорию. Наступление советских войск началось 14 сентября. Все три При-балтийских фронта наносили удары на Ригу с северо-востока, востока и юга. В первый же день 43-я армия (генерал-лейтенант А. П. Белобородов) 1-го Прибалтийского фронта прорвала оборону противника и уже 16 сентября вышла к реке Даугава в 20 км от Риги. Однако здесь противник собрал значительные силы, в т. ч. большое количество танков, что позволило ему нанести по частям 43-й армии мощный контрудар. Ожесточенные бои длились с 16 по 22 сентября, но бойцы Белобородова смогли удержаться на достигнутых рубежах. 2-й и 3-й Прибалтийские фронты не смогли прорвать оборону противника и медленно теснили его в направлении Риги. Действия этих двух фронтов серьезно затрудняло то обстоятельство, что и без того сильная группировка немецких войск, противостоящая им, с 19 сентября начала усиливаться за счет войск, отступавших из Эстонии. К концу сентября здесь сосредоточилось уже 30 немецких дивизий — более половины всех сил группы армий «Север». Бои на рижском направлении приняли затяжной характер, и 24 сентября Ставка ВГК решила перенести направление главного удара с Риги на город Мемель (ныне Клайпеда). 17 сентября в наступление перешли войска Ленинградского фронта. Маршалу Л. А. Говорову удалось скрытно и в кратчайшие сроки перебросить в район Тарту 2-ю ударную армию (генерал-полковник И.И. Федюнинский). Появление здесь крупных сил Красной Армии стало полной неожиданностью для гитлеровского командования. Дивизии 2-й ударной армии успешно преодолели оборону противника и с боями устремились к Финскому заливу, выходя в тыл основным силам группы «Нарва», оборонявшимся на перешейке между Чудским озером и Финским заливом. Опасаясь окружения этой группы, Шернер приказал ей отходить. Преследуя отступающего противника, 22 сентября части 8-й армии освободили Таллин, а 2-я ударная армия продолжала успешно наступать на Пярну. К 27 сентября вся материковая часть Эстонии была освобождена. 26 сентября 8-я армия (генерал-лейтенант Ф. Н. Стариков) начала операцию по освобождению островов Моонзундского архипелага. Гитлер требовал удерживать эти острова во что бы то ни стало. Гарнизон островов насчитывал ок. 14 тыс. человек; в местах наиболее подходящих для высадки десантов были возведены оборонительные укрепления. Особенно сильно был укреплен остров Сааремаа. 27 сентября-2 октября части 8-й армии при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота освободили острова Вормси, Муху и Хийумаа, а 5 октября началась высадка на Сааремаа. Враг оборонялся с упорством обреченных. Лишь 7 октября советским войскам удалось освободить большую часть острова. Остатки немецкого гарнизона отошли на укрепленный полуостров Сырве в юго-западной части острова и оборонялись там до 24 ноября. Таким образом, Эстония была полностью освобождена. Безвозвратные потери Ленинградского фронта составили 6219 человек, тогда как только в сентябре войска фронта взяли в плен 16 тыс. солдат и офицеров противника. Пока шли бои за острова, советское командование, воспользовавшись тем, что основные силы немцев стянуты под Ригу, нанесло силами 1-го Прибалтийского фронта мощный удар в направлении Мемеля. Наступление началось 5 октября из района города Шауляй. Переброшенная сюда 43-я армия вновь быстро прорвала оборонительный рубеж гитлеровцев, что позволило И. Х. Баграмяну ввести в прорыв 5-ю гвардейскую танковую армию (генерал-полковник В.Т. Вольский). Сметая на своем пути очаги сопротивления противника, советские танкисты 11 октября вышли на побережье Балтийского моря в районе Паланги, вновь перерезав сухопутные коммуникации группы армий «Север». Продолжая наступление, войска фронта совместно с 39-й армией (генерал-полковник И. И. Людников) 3-го Белорусского фронта к 20 октября освободили всю Литву. Лишь в районе Мемеля немцы, опираясь на мощные укрепления, смогли удержаться на своих позициях. Тем временем, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов 12 октября ворвались на окраины Риги. После ожесточенного 3-дневного сражения столица Латвии была освобождена. Группа армий «Север» под ударами советских войск отошла на Курляндский полуостров на северо-западе Латвии. Только здесь, на заранее подготовленных позициях, немцам удалось остановить советское наступление. В ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции советские войска освободили территорию почти всей Прибалтики. Безвозвратные потери Красной Армии с 14 сентября по 24 ноября составили 61 468 человек. Потери в технике и вооружении составили 522 танка и самоходных орудия, 2593 орудия и миномета и 779 самолетов. В освобождении своей земли от фашистского ига принимали активное участие 16-я литовская стрелковая дивизия, а также 8-й эстонский и 130-й латышский стрелковые корпуса. Но и на стороне Германии воевало немало прибалтов, считавших Гитлера своим освободителем от советской оккупации. Кроме различных охранных, карательных и полицейских частей, в нач. 1944 г. были сформированы 2 латышские и 2 эстонские пехотные дивизии в составе немецкой армии. Хотя полностью разгромить группу армий «Север» не удалось, она все же понесла серьезные потери и оказалась блокированной в Курляндии, где и оставалась до конца войны. Впоследствии Гитлеру очень не хватало этих дивизий для защиты самой Германии. Эвакуировать с полуострова удалось не более трети оборонявшихся там сил. Таким образом, в дни решительных боев за Германию огромная группировка фашистских войск фактически бездействовала в Прибалтике. О масштабах имевшихся там сил можно судить по тому факту, что в мае 1945 г. в Курляндии было пленено 284 170 солдат и офицеров противника, в т. ч. 48 генералов. В качестве трофеев были взяты 478 танков, 3381 орудие и миномет, 156 самолетов, 18 220 автомашин. И это после нескольких месяцев ожесточенных боев и имевшей место эвакуации!

Исторические источники:

Прибалтика и геополитика 1935-1945 гг. Рассекреченные документы СВР РФ. М., 2009.

Автор статьи: Киселев О. Н.