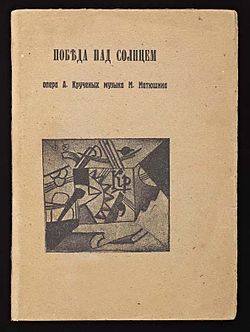

Футуристическая опера, поставленная художественным объединением "Союз художников" на сцене петербургского "Луна-парка" 3 и 5 декабря 1915 года. Опера стала одной из первых театральных акций футуризма. Авторы: А.Е. Крученых (текст) и М.В. Матюшин (музыка). Пролог к опере написал В.В. Хлебников, первым оформителем стал К.С. Малевич.

Впервые идея создания "заумной оперы" была высказана на так называемом "Первом всероссийском съезде футуристов" в 1913 году, участниками которого были только Матюшин, Крученых и Малевич. На съезде был выработан манифест русского футуризма, одной из целей которого провозглашалось: "Устремиться на оплот художественной чахлости - на русский театр и решительно преобразить его!". Футуристический театр должен был бороться с логикой обывательского "беззубого здравого смысла" и противопоставлять ему свой алогизм в слове, изображении и музыке. В рекламных афишах к опере публике объяснялось предназначение столь необычной оперы: "Футуристы хотят освободиться от упорядоченности мира, от ... связей, мыслимых в нем. Мир они хотят превратить в хаос, установленные ценности разбивать на куски и из этих кусков творить новые ценности... открывая новые неожиданные и невидимые связи". Футуристы избрали театр объектом своих преобразований, поскольку он представлял собой наиболее синтетическое и динамичное искусство, одновременно охватывающее музыку, поэзию и изобразительность.

Большое влияние на создание "Победы над Солнцем" оказал А.Е. Крученых с его концепцией "заумного языка". Алогичные сюжет и слог дополнялись музыкой, построенной на диссонансах и исполняемой на расстроенном рояле. К музыке примешивались "звуковые эффекты": грохот пушек, шум работающего мотора и т.д. Собственно сюжет оперы был построен на противопоставлении новых людей - "будетлян" и старого порядка, символом которого и являлось Солнце, "победа техники над космическими силами и биологизмом", по словам Крученых. Будетлянские силачи разрушали все нормы здравого смысла, захватив в плен само Солнце. Другими действующими лицами оперы были: Путешественник по всем векам, Некто злонамеренный, Нерон и Калигула в одном лице, Разговорщик по телефону, Несущий Солнце, Многие и один, Пёстрый глаз, Новые, Авиатор и т.д.

Спектакль состоял из 2-х действий, или "деймов", как называл их Крученых. Актеры, за исключением исполнителей двух главных партий, были набраны из числа студентов-любителей, сам Крученых зачитывал пролог и играл Чтеца и Неприятеля. Если в первом дейме сюжет прослеживался (пленение Солнца), то второй дейм представлял собой футуристическое действо, лишенное традиционной драматургии - в нем описывался новый мир, "вывернутый наизнанку". Пленение Солнца освободило людей от тяжести всемирного тяготения и изменило восприятие окружающего мира: в этой реальности можно было воспринимать действительность одновременно с нескольких точек зрения (отсюда изображения людей, "бегущих вниз котелками"). Финалом оперы была катастрофа, сплошной шум и окончательное падение "старого мира". Вывернутым на изнанку Солнцем стал "черный квадрат". Затмение, таким образом, не воспринималось футуристами как нечто страшное, а преподносилось в качестве нового начала.

Непривычное зрелище шокировало зрителей спектакля: занавес не открывался, а разрывался огромными силачами-будетлянами, костюмы актеров представляли собой картонные геометрические фигуры с масками, напоминающими противогазы. Новый театр выдвигал на первое место не автора пьесы, с ее сюжетом и драматургией, а художника, визуально воздействовавшего на зрителя. В этих условиях сценография оперы играла особенно важную роль. Декорации и костюмы, выполненные Малевичем, во многом предвосхитили дальнейшее развитие изобразительного искусства: именно в процессе работы над этой оперой был создан краеугольный камень супрематизма - "Черный квадрат". Сам термин "супрематизм" и его теоретическое обоснование появились лишь в 1915 году.

Малевич создал 12 огромных декораций, изображавших сложные машины, всего за 4 дня. По воспоминаниям Крученых, "декорации Малевича состояли из больших плоскостей: треугольники, круги, части машин". Сценография была построена так, будто действие происходило внутри куба. Также Малевич занимался световым оформлением сцены. Его находки в этой области придавали спектаклю особенную выразительность. Прожекторы выхватывали из темноты то один, то другой предмет, изображенный на декорациях, и свет становился началом, творившим форму. Лучи отсекали все, что выходило за рамки определенных геометрических фигур, словно погружая их в небытие.

Постановка "Победы над Солнцем" сопровождалась скандалом, публика с трудом воспринимала столь авангардное действо на театральной сцене. Однако билеты были проданы мгновенно и по высоким ценам. Автор музыки Матюшин вспоминал о премьере так: "В день первого спектакля в зрительном зале все время стоял „страшный скандал“. Зрители резко делились на сочувствующих и негодующих. Наши меценаты были страшно смущены скандалом и сами из директорской ложи показывали знаки негодования и свистели вместе с негодующими".

В 1920 году в Витебске под руководством Малевича группа УНОВИС, состоящая из его учеников, осуществила вторую постановку оперы. Оформителем была художница Вера Ермолаева. Сценография и костюмы постановки несли в себе черты кубофутуризма, идущие от 1913 года, но включали в себя и ряд супрематических элементов. В 1920-е годы еще один член УНОВИСа - художник Эль Лисицкий также планировал собственную постановку оперы, которой не суждено было осуществиться. По его задумке, вместо актеров на сцене должны были выступать "фигурины" - персонажи электромеханического спектакля. Литографические эскизы "фигурин" и декораций оперы были выпущены им в 1923 году отдельным изданием.

Следующая постановка оперы была предпринята только в 1980-х годах. Современные театральные художники и режиссеры часто возвращаются к "Победе над Солнцем" как к одному из ключевых явлений русского авангарда.