Член царского дома Агиадов, опекун своего малолетнего двоюродного брата, царя Плистарха с 479 г. до н.э.

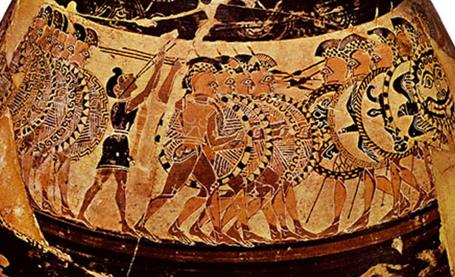

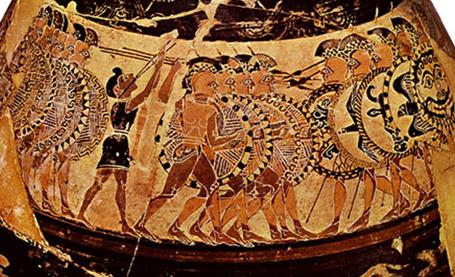

Сын Клеомброта и Алкафои, брат Никомеда, отец будущего царя Плейстоанакта (Thuc., I, 94; 107; III, 26; V, 19; Schol. in Aristoph. Equ., 84). В 479 г. до н.э. был назначен стратегом Эллинского союза, возглавил союзную греческую армию и одержал победу над персами при Платеях (Her., IX. 19–88; Plut. Arist., 14–20; Diod., XI. 29. 4–32). Весной 478 г. до н.э., продолжая кампанию против персов, поплыл во главе союзного греческого флота на Кипр, а затем в Геллеспонт, где освободил от персов Византий. Стал фактическим правителем города.

Оказал ряд важных услуг персидскому царю и благодаря этому установил личные контакты с Ксерксом (Thuc., I. 128; Diod., XI. 44. 3; Nep. Paus., 4. 2). Между ним и Ксерксом началась переписка, два письма из которой цитирует Фукидид (I, 128, 6; 129, 3). В Византии он повел себя столь властно и грубо, что подчиненные ему ионийские корабли вышли из повиновения и перешли под командование Афин (Plut. Arist., 23. 5). Спартанцы срочно отозвали его домой, сместили с должности и судили по обвинению в государственной измене (вероятно, весной 477 г. до н.э.), однако оправдали (Thuc., I, 94–95; 128; 130; Her., V, 32; Diod., XI, 44; Plut. Arist., 23; Cim., 6). Он отправился, вероятно, еще в 477 г. до н.э., уже как частное лицо, в Византий, где продолжил свои контакты с персами. Из Византия был изгнан Кимоном, скорее всего, не позже 476 г. до н.э. (Thuc., I, 131; Plut. Cim., 6, 9), хотя Юстин (IX, 1) утверждал, что Павсаний сохранял господство над городом в течение семи лет.

После изгнания из Византия перебрался в Колоны (в Троаде), откуда был отозван по приказу эфоров. По прибытии в Спарту был арестован, но снова выпущен на свободу (Thuc., I, 128–31). С помощью илотов попытался низвергнуть существующий государственный порядок. Когда эфоры попытались его арестовать, Павсаний, не желая быть арестованным и подвергнутым суду, бежал и умер от голода и жажды в святилище Афины Меднодомной (Thuc., I, 134; Nep. Paus., 4–5; Paus., III, 17, 7–9). Время смерти Павсания точно не установлено. Его определяют по-разному, от 476 до 466 гг. до н.э., но чаще всего за год его смерти принимают 469 или 468 гг. до н.э. В Дельфах восприняли как величайшее святотатство внесудебную расправу над Павсанием и нарушение права убежища. Спартанцы во искупление своей вины воздвигли Павсанию два памятника (Thuc., I, 134, 4). Автор «Описания Эллады» Павсаний еще видел эти статуи вблизи алтаря Афины Меднодомной (III. 17. 7). Плутарх утверждал, что Павсаний одержал победу в Олимпии (Mor. 230d).

Исторические источники:

Фукидид. История (Thucydides, I, 128–134);

Диодор. Историческая библиотека (Diodorus, XI, 39–47).