Главный государственный праздник Афин.

Панафинеи были посвящены богине Афине как защитнице города. По легенде, царь Эрихтоний, рожденный из семени Гефеста, воспитанник Афины, воздвиг на Акрополе деревянную статую Афины и учредил Панафинейские празднества. Однако античные авторы утверждали, что древнейшее празднество называлось «просто Афинеями, а Панафинеями, оно стало называться только при Тесее, когда было отпраздновано всеми афинянами, соединившимися в одну общину.

На этом празднике каждый год жители Аттики приносили в дар Афине новое платье - пеплос, которое надевали на статую богини. Архаическая статуя Афины была в человеческий рост и платье было обычного размера. Но в 438 г. до н. э. в дни Панафиней в Парфеноне была установлена знаменитая статуя Афины работы Фидия, огромных размеров (больше 10 м.), соответственно увеличились и размеры пеплоса. Создание платья было обставлено особым ритуалом. Его ткали из лучших сортов шерсти девушки – ergastinai («мастерицы»), которые выбирались из аристократических семей Афин. К работе приступали за девять месяцев до празднества. Начинали жрицы и девочки-аррефоры, выбранные для службы богине. Основную заботу вызывало не изготовление самой ткани, а её украшение. Платье имело вид ковра, выполненного в ярких тонах, в источниках упоминаются желтый и синий цвета. Золотыми нитями и цветной шерстью на нем ткался какой-нибудь из подвигов Афины. Рисунок на ткани в V в. до н. э. утверждался Советом 500, во второй половине IV в. до н. э. он принимался судом, избираемым по жребию. Традиционным сюжетом, который часто называют древние авторы, был подвиг Афины в борьбе богов и гигантов. Видимо, были также изображения двенадцати богов.

В день праздника пеплос торжественно везли в процессии по городу на особой повозке, имевшей вид корабля на колесах. Ткань, имевшую форму большого четырехугольника, укрепляли как парус на мачте этого корабля. Корабль имел команду из жрецов и жриц, у которых были на голове венки. Повозку везли из ворот Керамика к святилищу элевсинской Деметры на склоне Акрополя. В этом месте пеплос снимали с повозки и несли наверх, к Парфенону. Сам корабль-повозку ставили в док около Ареопага, где он хранился до следующих Панафиней. Праздник в честь Афины и приношение пеплоса существовали уже в VII в. до н.э., а может быть еще ранее. Но в VI в. до н.э. программа Панафиней была расширена, и он стал особенно популярным.

С 566/5 г. до н.э., вероятно, в подражание общегреческим играм раз в четыре года наряду с торжественной процессией и жертвоприношением стали устраивать разнообразные состязания. Это празднество называлось Великие Панафинеи. Основателем Великих Панафиней был, вероятно, Гиппоклид, знаменитый афинский аристократ, архонт в 566/5 г. до н.э. ), о котором рассказывал Геродот, что он потерял возможность получить руку Агаристы, дочери тирана Сикиона Клисфена, потому что увлекся танцем и даже стал танцевать на голове. Когда Писистрат стал тираном Афин, он еще больше поднял значение праздника. По преданию богиня родилась 28-го гекатомбайона (июль-август) афинского календаря. И ночью с 27 на 28-е число этого месяца состязаниями в беге с факелами начинались Панафинеи. От факела победителя зажигался огонь на алтаре Афины. Бег с факелами начинался от жертвенника Прометею в роще героя Академа. Задача участников была сохранить во время бега свой факел горящим. Победитель бега получал 30 драхм и сосуд для воды - гидрию. Всю ночь молодежь на Акрополе пела гимны, танцевала в честь богини. Однако некоторые исследователи склонны считать, что ночное празднество было не началом, а финалом праздника. Торжественное шествие начиналось с первыми лучами солнца.

Руководили процессией, следили за порядком девять архонтов, а в период тирании Писистратидов сами тираны. В 514 г. до н.э., когда в Афинах составился заговор против сыновей Писистрата, Гармодий и Аристогитон решили использовать именно Великие Панафинеи для осуществления своего замысла устранить тирана. В то время граждане обычно являлись на праздник с копьем и щитом. После убийства Гиппарха Гиппий запретил приходить на праздник с оружием. Возглавляли процессию жрецы. Следом за ними, как это представлено на фризе Парфенона, шли канефоры (“несущие корзины”) - девушки, выбранные из знатных семей. Они несли корзины с ячменем, которым должны были осыпать жертвенное животное. После них шли девушки, несущие стулья и зонтики, которые, вероятно, предназначались для канефор: зонтики должны были защитить их от солнца, а на стульях они могли отдохнуть. Но первая пара в процессии девушек шла с пустыми руками. Возможно, это те, кто ткали пеплос, и за это им оказан особый почет - они идут во главе процессии, представляющей платье Афине. Всего девушек в процессии около ста.

За девушками едут всадники на конях. В процессии двигались и колесницы, уже давно утратившие свое значение на войне. Воины демонстрировали свое искусство, на ходу соскакивая с колесницы и снова на нее вскакивая. Торжественно шествовали таллофоры – красивые старцы, несущие оливковые ветви. Процессия должна была быть красивым зрелищем, поэтому, вероятно, в ней не участвовали старые женщины. В процессии шли и метеки, не имевшие гражданских прав. Их сыновья не могли идти в рядах военных, но юноши-метеки, одетые в пурпурные одежды, были скафефорами. Они несли особые подносы (скафэ) из бронзы и серебра, наполненные приношениями: жертвенными лепешками и медовыми сотами. Дочери метеков несли сосуды с водой, хотя на фризе Парфенона они не представлены, там изображены только юноши - гидрофоры, несущие гидрии – большие сосуды с водой для жертвоприношения. Они шли сразу же за жертвенными животными.

За ними следовали музыканты, игравшие на лирах или кифарах гимны. В V в. до н.э. в период расцвета Афинской Державы (Архэ) города - союзники посылали на праздник своих представителей с дарами богине и участвовали в процессии, неся не только эти дары, но и форос – денежный взнос в союзную казну. В процессии вели большое число жертвенных животных, быков и овец. Известно, что в некоторые годы во время праздника в жертву приносилось около 250 животных. На Акрополе в этот день совершалось два жертвоприношения - Афине Гигиее (Целительнице) и Афине Полиаде. Одно отобранное животное приносили в жертву перед храмом Ники Аптерос. В жертвоприношении участвовали все должностные лица полиса. Разделывали жертвенное мясо внизу, в Керамике, откуда начиналась процессия. После официальной церемонии устраивались состязания. Для музыкальных состязаний на этом празднике Перикл построил специальное здание - Одеон. Своеобразие Панафинейских игр было в том, что на них сочетались символические призы, имеющие только религиозное значение, как и на общеэллинских состязаниях, и материальные награды: быки, деньги, оливковое масло, которое получали из плодов священных олив Аттики, в особых панафинейских амфорах.

Эта амфора на протяжении столетий сохраняла форму и орнамент без больших изменений. В VI в. до н.э. роспись на амфорах была чернофигурной, но и позже, когда в керамике был распространен уже краснофигурный стиль, панафинейские амфоры продолжали расписывать традиционным способом. С одной стороны на амфоре изображалась вооруженная Афина, потрясающая копьем, здесь же была надпись “ с игр в Афинах”, с другой стороны - отдельные виды состязаний: бег, бокс, гонки на колесницах. Некоторые счастливцы получали сразу 120 амфор масла. Сами амфоры одни победители по традиции посвящали в храмы, а другие хранили дома, иногда эти амфоры погребали вместе с их владельцем после его смерти. Сохранилась надпись IV в. до н.э., представляющая списки победителей с указанием их наград. По этому перечню можно судить о программе праздника.

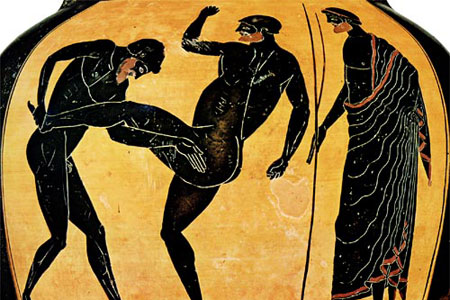

За состязаниями рапсодов следовали кифареды, за ними певцы под аккомпанимент флейты. Всем им давались венки из дикой маслины и ценные призы. Состязания атлетов включали пять стандартных для Греции видов: бег, пентатле, борьба, бокс и панкратий. Состязания были по трем возрастным группам: мальчики, юноши и взрослые мужчины. К сожалению, список наград для взрослых мужчин не сохранился. Мальчик-победитель в беге получал 50 сосудов масла, второй - 10. Юноша, пришедший первым в беге на стадий, получал 60 амфор, второй - 12. По трем возрастным классам также проводилось состязание команд в пиррихии - военной пляске в полном вооружении. Легенда гласила, что впервые этот танец исполнила Афина, чтобы отпраздновать победу над титанами. Наградой в каждой возрастной группе был бык и 100 драхм. Деньги делились между членами команды, бык приносился в жертву Афине, а мясо распределялось между членами команды и их семьями и друзьями на праздничном пиршестве.

На Панафинеях было также состязание, аналога которому неизвестно в других полисах Греции - eujandriva (от слов «хороший» и « муж»). Состязание проводилось между филами, которые набирали свои команды. Что это было за состязание, не очень ясно. Возможно, оценивались сила и статность воинов. Неясно и как проходило это состязание. Наградой победителям были щиты. В гавани Пирея проходила регата. Наградой команде победившего корабля были деньги. К командным состязаниям между филами допускались только граждане Афин, в других могли участвовать и неграждане. Музыканты и певцы приезжали на агоны из разных мест Эллады. Полученные жителями других полисов призы - дорогие амфоры со священным оливковым маслом и с надписью, указывающей, что они получены в Афинах, должны были способствовать повышению престижа Афинского государства в глазах как союзников, так и эллинов, живущих за пределами Афинской архэ.

Исторические источники:

Аполлодор;

Аристотель. Афинская полития;

Геродот;

Павсаний;

Плутарх;

Фукидид.

Автор статьи: А.Б. Шарнина