НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ (Николай Угодник, Николай Чудотворец) - архиепископ г. Миры, христианский святой.

Древнейшим текстом о Николае Мирликийском является сочинение «Деяния о стратилатах» (до середины VI века), дошедшее в 5 редакциях. Известен энкомий (похвальное слово) о Николае Мирликийском св. Андрея Критского (начало VIII века, подлинность оспаривается; энкомий патриарха Константинопольского Прокла является псевдоэпиграфом).

Первое полное житие Николая Мирликийского написано в конце VIII - начале IX веков Михаилом Архимандритом, вероятно, на основе отд. чудес, рассказывавшихся при храме на месте погребения Николая Мирликийского в Мирах. Уже в IX веке это житие широко распространилось и подверглось различным переработкам (напр., «Энкомий Мефодия», первое латинское житие Николая Мирликийского, созданное Иоанном, диаконом Неаполитанским). В X веке к житию Николая Мирликиского с целью его обогащения были добавлены некоторые элементы из жития др. Николая, жившего в Ликии в VI веке, бывшего настоятелем Сионского мон. близ Мир и епископом г. Пинара. Это соединение легло в основу житий X века, в т. ч. жития, написанного св. Симеоном Метафрастом, которое впоследствии стало основным в греческой традиции. В средне-византийское время на основе сюжетов жития Николая Мирликийского созданы апокрифические «Хождения Николая». В славянской традиции в качестве основного жития Николая Мирликийского бытовало Житие Николая Сионского, а также «Сказание о стратилатах», Метафрастово житие и «Хождения Николая». Описания посмертных чудес святителя были распространены как в виде отд. текстов, так и в составе сборников, особенно на греческом и славянском языках.

Согласно житию, написанному Михаилом Архимандритом, Николай Мирликийский родился в христианской семье, был единственным ребёнком. Получил хорошее образование. После смерти родителей занимался в Патарах делами благотворительности, в частности тайно подбросил своему обедневшему соседу 3 мешочка с золотом, чтобы спасти его дочерей от занятия проституцией. Благодаря чудесному знамению, собор ликийских епископов поставил его в епископы г. Миры напрямую из мирянина, что соответствовало реалиям IV века Николай Мирликийский ревностно защищал христианскую веру от ересей, прежде всего арианства, и боролся с язычеством, в частности разрушил храм Артемиды Элевтеры в Мирах.

Энкомий Андрея Критского упоминает об обращении Николая Мирликийского маркионитского (см. Маркионизм) еп. Феогния; Константинопольский синаксарь и Симеон Метафраст сообщают о длительном заключении Николая Мирликийского в тюрьме при императоре Диоклетиане. Те же источники упоминают об участии Николая Мирликийского в I Вселенском соборе (325 год): его имени нет в древнейших списках участников собора, но оно присутствует в «Трёхчастной истории» Феодора Чтеца (VI век). Рассказ о нанесённой Николаю Мирликийскому пощёчине ересиарху Арию и о чудесном избавлении от наказания за это фиксируется только в поздне- и поствизантийскую эпоху (напр., в житии Николая Мирликийского, написанном Дамаскиным Студитом).

Николай Мирликийский деятельно заботился о бедных и часто страдавших от голода жителях Ликии. Более всего он известен как помощник попавшим в беду. В «Деяниях о стратилатах» описывается спасение им трёх граждан Мир, несправедливо приговорённых к казни, а затем трёх константинопольских военачальников (стратилатов): Непотиана, Урса и Герпилиона. Двое первых зафиксированы документально как консулы в 336 и 338 годы. Известно также чудо спасения моряков от бури по молитве Николая Мирликийского.

Умер святитель в преклонном возрасте, был похоронен за стенами Мир. Чрезвычайно многочисленны посмертные чудеса Николая Мирликийского: помощь утопающим, спасение из плена, исцеления и наказания от его икон, вознаграждение его почитателей.

Сразу после кончины Никола Мирликийского его тело начало источать благовонное миро и стало объектом паломничества. В VI веке над его могилой была построена базилика (совр. храм начала IX века). Мощи Николая Мирликийского хранились в Мирах до 1087 года, когда их похитили жители итал. г. Бари. Оставленные в Мирах частицы костей в 1099-1101 годы забрали венецианцы. Тождество этих частей останков Николая Мирликийского подтвердили антропологические экспертизы в 1957 и 1987 годы. Множество частиц мощей Николая Мирликийского распространено по всему христианскому миру. После перенесения мощей Николая Мирликийского Бари этот город стал центром почитания святителя. Его мощи продолжают мироточить.

Николаю Мирликийскому посвящено большое количество гимнографических памятников (особенно много канонов ему было написано в IX веке Иосифом Гимнографом), а также храмов и часовен; существуют его многочисленные иконографические изображения. В народной традиции он почитается как покровитель моряков, рыбаков, портных, ткачей, мясников, купцов, мельников, каменотёсов, пивоваров, аптекарей, парфюмеров, адвокатов, школьников, девушек, путешественников. В раннее Новое время из нидерландского обычая дарить детям булки в день памяти Николая Мирликийского 6 декабря родился образ Санта-Клауса; с голландскими эмигрантами это представление широко распространилось в Северной Америке.

Наиболее чтимым святым Николая Мирликийский является в русской церковной традиции: ему посвящено множество храмов, монастырей, с его именем и иконами связывается большое количество чудес начиная уже с XI века.

Дни памяти Николая Мирликийского по календарю Русской православной церкви - 6(19) декаюря (день кончины) и 9(22) мая (перенесение мощей в Бари); по календарю Римско-католической церкви - 6 декабря.

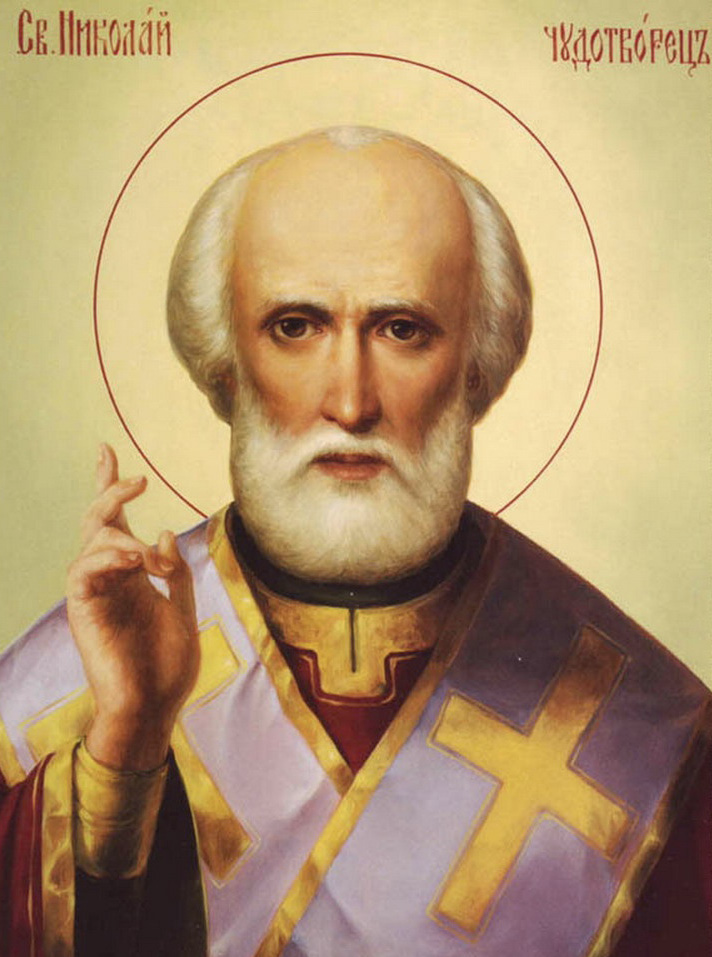

Иконография

На самом раннем сохранившемся изображении (створка триптиха из монастыря Св. Екатерины на Синае, VII-VIII веках) Николая Мирликийской показан старцем в святительских одеждах с длинной заострённой бородой, с закрытой книгой (Евангелием) в руках. К X веку в восточнохристианском искустве сложился облик святого, ставший в дальнейшем традиционным: с короткой округлой бородкой и высоким лбом. В византийской и древне-русской иконописи вплоть до XIV века Николая Мирликийский изображали с двумя спадающими на лоб прядями волос, а позднее - с короткой чёлкой или же с открытым на всю высоту лбом. Николая Мирликийский чаще всего облачён в красно-коричневую фелонь поверх синего подризника с поручами и оплечьем; иногда фелонь крещатая (полиставрион), преимущественно белая с чёрными крестами. На плечах лежит белый омофор.

Очевидно, уже в X веке образ Николая Мирликийского мог сопровождаться небольшими поясными или ростовыми изображениями Христа и Богоматери, вручающих святителю Евангелие и омофор. Изначально они, вероятно, должны были свидетельствовать о богоизбранности Николая Мирликийского. В XIV-XV веках их стали связывать с преданием о лишении Николая Мирликийского сана на Никейском соборе за пощёчину, которую тот дал еретику Арию, и о возвращении ему епископских инсигний Христом и Богоматерью. Широкое распространение получили поясные и ростовые образа Николая Мирликийского. Среди последних выделяется особый вариант, где святитель изображён благословляющим, с распростёртыми руками, с Евангелием на левой руке (фреска в Боянской церкви, 1259 год). В монументальной живописи фигура Николая Мирликисйкого со склонённой главой, обращённая к центру композиции, с XI века включалась в состав алтарных росписей (сцена «Служба святых отцов»). Возможно, уже в раннее время существовали и оплечные изображения, сохранившиеся только начиная с XV века. В живописи критских мастеров с начала XV века известны иконы с Николаем Мирликийским, восседающим на престоле, которые возникли под влиянием западно-европейской иконографии.

Не позднее XI века появились иконы с житийными сценами (фрагмент триптиха в мон. Св. Екатерины на Синае). К конце XII века в византийской иконописи сформировался тип житийной иконы с крупным изображением святого в среднике и окружающими его сюжетными клеймами (12-16 сцен), иллюстрирующими события жизни Николая Мирликийского от рождения до кончины, с развёрнутым показом некоторых его деяний (избавление трёх мужей от казни, спасение трёх девиц от блудилища), а также отдельные посмертные чудеса (возвращение Агрикова сына Василия из сарацинского плена). К концу XII века относятся и первые житийные циклы Николая Мирликийского в монументальной живописи в храмах, ему посвящённых [церковь Св. Николая Каснициса в Кастории (Греция), XII век].

Наиболее ранние сохранившиеся изображения Николая Мирликийского в древне-русском искусстве - алтарная мозаика и 2 фрески Софийского собора в Киеве (певрвая половина XI века), фреска из собора Архангела Михаила Михайловского Златоверхого мон. в Киеве (между 1108 и 1113 годами, ГТГ), а также новгородская икона конца XII века (ГТГ). На фреске Михайловского монастыря Евангелие в руке Николая Мирликийского впервые в искусстве византийского круга показано раскрытым. В древне-русской иконописи изначально бытовали те же иконографические варианты, что и в Византии. Ростовая икона Николая Мирликийского, по иконографии близкая к византийским алтарным росписям, нередко входила в состав деисусного чина как парная к образу св. Григория Богослова [иконостасы Троицкой церкви Троицкого мон. (ныне Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры), 1425-1427 годы; Рождественского собора Ферапонтова мон., около 1490 года; Успенского собора Кирилло-Белозерского мон., 1497 год]. Некоторые иконы Николая Мирликийского прославившиеся как чудотворные, получали собственные названия по месту прославления. Так, ростовое изображение благословляющего святителя с разведёнными руками и Евангелием на левой руке не позднее XVI века получило наименование «Никола Зарайский», по чудотворному образу, перенесённому, согласно «Повести о Николе Зарайском», из Корсуни в Зарайск через Новгород в 1225 году (образ не сохр.). На Руси, в отличие от Византии, этот вариант был распространён чрезвычайно широко, в т. ч. в качестве средника житийных икон («Св. Николай Мирликийский с житием в 16 клеймах», середина XIV века, собрание В.А. Логвиненко; «Никола Зарайский с житием в 16 клеймах» из с. Павлово, близ Ростова Великого, вторая половина XIV века, ГТГ).

Житийная икона с поясным изображением Николая Мирликийского явилась в конце XV века на р. Гостунка близ г. Белёв и стала именоваться «Никола Гостунский» (не сохр.). На списке с неё (третьячетверть XVI века) из Покровской церкви в Ростове Великом Николая Мирликийский левой рукой с перекинутым через неё омофором держит красный плат и прижимает к себе закрытое Евангелие (Государственый музей-заповедник «Ростовский кремль»); на списке конца XVI века из собора Троицкого монастыря в Муроме плат отсутствует, Евангелие стоит на перстах непокровенной руки (Муромский историко-худож. музей). Икона конца XV века или начала XVI века, близкая по иконографии к «Николе Гостунскому», но получившая раму с житием только в середине XVI века, прославилась в с. Великорецкое на Вятской земле и известна как «Никола Великорецкий» (не сохр.). Её иконография известна по спискам XVI века, на которых святитель держит Евангелие непокровенной левой рукой, через которую перекинут омофор; вокруг располагаются 8 житийных клейм, начиная с «Приведения во учение», включая редкий сюжет «Служба Николая Чудотворца в Сионе». Особенность икон типа «Николы Великорецкого» - равный размер средника и клейм (икона «Никола Великорецкий», 1558 год, иконописец Андрей Васильев, Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Сольвычегодск). Оплечные образа Николая Мирликийского встречаются со второй пловины XV века, иногда они располагались в среднике, окружённые поясными изображениями др. святых («Св. Николай Чудотворец с деисусом и избранными святыми» из часовни Св. Варвары в дер. Есино Медвежьегорского р-на, Карелия, первая половина XVI века, ГРМ).

Исключительное почитание Николая Мирликийского на Руси привело к возникновению новых иконографических вариантов. Не позднее XV века в Можайск попала деревянная статуя Николая Мирликийского с мечом в правой руке и условно трактованным городом в левой, исполненная предположительно серб. мастером в конце XIV века (ГТГ). Впервые она упомянута как чудотворная в писцовых книгах конца XVI века. По местной легенде, статуя была сделана в Можайске в память чудесного явления и помощи Николая Мирликийского во время вражеского нашествия. Многие повторения статуи - резные фигуры, помещённые в киоты, - известны со второй четверти XVI века.

Во второй половие XVI века образ «Николы Можайского» стали воспроизводить в иконописи. Фигура святого с мечом и городом обычно заключалась в обрамление, напоминавшее киот, и могла служить средником житийной иконы («Св. Николай Можайский с житием в 16 клеймах», середина XVI века, Национальный музей, Стокгольм). Очевидно, к XVI веку восходит композиция, собств. название которой пока не выявлено: поясное изображение Николая Мирликийского в центре, поясные же образы Христа и Богоматери в верхних углах и две житийные сцены («Спасение утопающего Димитрия» и «Исцеление бесноватого») в нижних. Возможно, уже в это время в качестве самостоят. икон соответствующих праздников выделились сюжеты «Рождество св. Николая Мирликийского» и «Перенесение мощей св. Николая Мирликийского», сейчас известные по поздним примерам (сцена «Рождество Николая Мирликийского» входит в состав 4-частной иконы «Доброчадие»). В XVI веке сложилась композиция «Явление Богоматери и Николая Мирликийского пономарю Юрышу», иллюстрирующая чудо от Тихвинской иконы Богоматери, когда Богоматерь явилась пономарю в сопровождении Николая Мирликийского и повелела ставить на главу посвящённого ей храма деревянный, а не железный крест. Николая Мирликийский присутствует также на Ржевской (Оковецкой) иконе Богоматери (в соответствии со сказанием, записанным в XVII-XVIII веках, икона Богоматери с Младенцем и Николаем Мирликийским была обнаружена в 1539 году на дереве в лесу у с. Оковец, под Ржевом).

В письменных источниках XVII-XVIII веков содержится сказание об иконе Николая Мирликийского «круглая доска» («Никола Дворищенский»), чудесным образом приплывшей из Киева в 1113 году в Новгород, исцелившей новгородского кн. Мстислава и поставленной в Николо-Дворищенском соборе. Судя по сохранившемуся списку с этой иконы (XVI век, Новгородский государственный объединённый историко-архитектурный и художественый музей-заповедник), её иконография была обычной - поясной образ благословляющего святителя с закрытым Евангелием. Однако использование круглой доски нетрадиционно и, возможно, восходит к раннехристианскому искусству. В Новое время возник особый вариант «Николы Дворищенского», с изображением круглой иконы в центре доски и историей образа по краям («Св. Никола Дворищенский», вторая половина XIX века, Музей икон, Реклингхаузен).

В Новое время Николай Мирликийский стали часто изображать не в фелони, а в саккосе, с митрой на голове. Возник своеобразный тип «Никола Отвратный» - оплечное изображение святителя, с лёгким поворотом головы и отведёнными в сторону глазами (начало XX века, Государственный музей палехского искусства, с. Палех). Этот тип бытовал в старообрядческой среде. Его необычные черты объясняли преданием о битве с «литвой», во время которой находившийся в обозе образ отвратил лик от врагов, и те впали в смятение и были разбиты. Появился сюжет «Явление иконы Николая Мирликийского князю Дмитрию Донскому на Угреше», разработанный, очевидно, в Николо-Угрешском мон. (икона XIX века, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии).

В состав житийных клейм стали включать чудеса, произошедшие на русской земле (чудо о киевском детище; чудо о половчине) или добавленные в житие русскими книжниками XVI века (чудо о ковре; чудо от икон Николая и Богородицы в Ругодиве). Количество сюжетов в житийных циклах сильно увеличилось, особенно в живописи конца XVI-XVII веков («Св. Николай Чудотворец с житием в 84 клеймах», конец XVI - начало XVII веков, Тотемское музейное объединение, Тотьма; «Св. Николай Чудотворец с житием в 34 клеймах», 1686 год, иконописец Семён Спиридонов Холмогорец, Ярославский художественный музей). Традиционные сюжеты из жития иллюстрировались более подробно, в нескольких клеймах, к ним уже в XVI веке добавлялись редкие и малоизвестные сцены («Явление крестьянину на ниве»; «Явление Богоматери Николаю Мирликийскому»; «Встреча с нечистым духом по пути в Рим», «Заключение в темницу», «Явление св. Николая Мирликийского пресвитеру в Бар-граде с повелением перенести мощи» и др.). В XVII веке некоторые житийные композиции получили новую редакцию: в сцене приведения во учение стали изображать занятия в училище с учениками, в «Преставлении Николая Мирликийского» появился ангел, склоняющийся ко гробу и принимающий душу святого. В XVIII веке в состав чудес из западно-европейских источников попало чудо о воскрешении 3 отроков, разрубленных на куски и засоленных в бочке трактирщиком (рама с 32 клеймами из Сампсониевского собора Санкт-Петербурга, около 1761 года, музей «Исаакиевский собор»). Наиболее подробно житие Николая Мирликийского иллюстрировалось в книжной миниатюре. Лицевое житие Николая Мирликийского, созданное в 1570-е годы в царском скриптории в Александровой слободе, содержит 408 миниатюр; копия рукописи была исполнена в XVII веке мастерами Оружейной палаты (обе рукописи - ГИМ). Первый житийный цикл Нкиолая Мирликийского в русской монументальной живописи - росписи Никольского придела собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1502 год, худ. Дионисий с артелью). Развитые циклы содержатся в стенописях ярославских храмов Николы Надеина (1640 год, худ. Любим Агеев и др.) и Николы Мокрого (1673 год).

Существует ряд икон Николая Мирликийского, прославившихся в разное время и получивших собственные названия, но не отличающихся по иконографии от вышеприведённых типов. Так, один из образов «Николы Великорецкого» прославился как чудотворный в Николо-Бабаевском мон. под Костромой, получив новое имя «Никола Бабаевский» (не сохр., иконография известна по спискам). «Никола Радовицкий» из Николо-Радовицкого мон. Рязанской епархии - киотная дерев. скульптура типа «Николы Можайского»; к этому же типу принадлежит икона «Никола Ратный» из с. Устинка, с 1765 года находившаяся в Троицком соборе г. Белгород. «Никола Теребенский» из Теребенской пустыни под Вышним Волочком - житийная икона с поясным изображением в среднике и с шестью житийными клеймами по сторонам. «Никола Мясницкий» из моск. церкви Николы в Мясниках, «Никола Корельский», находившийся в Новгородском архиерейском доме, «Никола Крупицкий» в Никольском мон. близ Батурина и др., судя по сохранившимся изображениям, - поясные образа традиц. иконографии. Уникальный пример возникновения нового иконографического типа в XX веке - икона, получившая в наше время наименование «Николы Раненого». В декабре 1918 года патриарх Тихон послал адм. А.В. Колчаку в благословение фотографию надвратной фрески с образом «Николы Можайского», располагавшейся на Никольских воротах Московского Кремля и пострадавшей при обстреле Кремля большевиками (замурована штукатуркой в 1937году, обнаружена в 2010 году). С фотографии стали делать списки, воспроизводя образ со всеми повреждениями (икона с подписью «Копия иконы св. Николая Чудотворца на Никольских воротах Московского Кремля, пострадавшей от обстрела во время революции 1917 года октября 31 дня», Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург).

В западноевропейском искусстве до XIV века Николая Мирликийский изображался в традиционном византийском епископском облачении, с омофором, без специаьных атрибутов (фреска римской школы, XII века, галерея Корсини, Рим), позднее - с епископским посохом и/или в митре, а также с кодексом (триптих «Богоматерь с Младенцем и святыми Матфеем и Николаем» Б. Дадди, 1328 год, галерея Уффици, Флоренция).

Другие атрибуты Николая Мирликийского - 3 золотых слитка в форме шаров или цилиндров («Полиптих Кваратези» Джентиле да Фабриано, 1425 год, галерея Уффици; фреска Б. Гоццоли в церкви Сант-Агостино в Сан-Джиминьяно, 1465-1466 годы), трое освобождённых им юношей у ног (Г. Давид, около 1500 года, Национальная галерея, Лондон). До XVI века Николая Мирликийский изображался в составе сцен «святого собеседования» в полиптихах или монументальных циклах, с XVI века - в самостоятельных произведениях (алтарный образ Л. Лотто «Св. Николай во славе со святыми Иоанном Крестителем и Лючией», 1527-1529 годы, церковь Санта- Мария-деи-Кармини, Венеция). Наиболее популярные сцены жития святого («Св. Николай подбрасывает три золотых слитка в комнату трёх девушек-бесприданниц», «Спасение моряков», «Спасение трёх невинно осуждённых юношей», «Сон Константина об осуждённых военачальниках», «Паломники у гробницы св. Николая» и др.) в средние века встречаются в миниатюрах менологиев и мартирологов (Цвифальтенский мартиролог, 1130 год, Гоодская библиотека, Штутгарт), скульптурном декоре соборов (базилика Св. Николая в Бари, XII век), витражах (соборы Шартра, Буржа, XIII век), фресковых циклах [капелла Св. Николая в Нижней церкви Св. Франциска в Ассизи, последователь Джотто (Пальмерино ди Гвидо?), 1307-1310 годы] в виде отдельных эпизодов или циклов из 3-5 сцен. В живописи итальянского Проторенессанса и Возрождения житийные сцены встречаются в пределлах алтарных образов (полиптихи Фра Анджелико из Национальной галереи Умбрии, Перуджа, 1437-1438 годы; и Пинакотека Ватикана, 1447-1448 годы) и на боковых створках триптихов (доска со сценами жития св. Николая А. Лоренцетти, галерея Уффици, около 1332 года). После Тридентского собора сцены жития Николая Мирликийкого становятся темами самостоят. алтарных образов («Св. Николая поставляют в епископы Мир Ликийских» П. Веронезе, 1580-1582 годы, галерея Академии, Венеция).