Новый каменный век - завершающий период каменного века.

Как правило, сменяет мезолит. Окончание Н. и всего каменного века соотносят с началом систематич. использования металла (см. также Энеолит). Мн. культуры Н. продолжают существовать до бронзового, а отдельные и до железного века.

Термин введён Дж. Леббоком в 1865 для обозначения периода, когда в Европе появились шлифов. каменные орудия («век шлифованного или полированного камня»). Позднее к характеристикам Н. добавили наличие керамич. посуды, ткачества, техник пиления и сверления камня. Однако вскоре были сформулированы и оговорки, напр., что наличие шлифов. и полиров. орудий или керамики не всегда является обязат. признаком Н. В сер. 20 в. Г. Чайлд предложил считать важнейшей чертой Н. наличие производящего хозяйства (земледелие и скотоводство), переход к которому от присваивающего хозяйства (охота, собирательство, рыболовство) он назвал Неолитической революцией. Однако позднее было показано, что и такой подход не всегда правомерен, поскольку во многих регионах мира переход к производящей экономике совершился значительно позднее, уже в эпоху металла, или вообще не наступил. В совр. работах признаки, историч. содержание понятия «Н.» для разных регионов неодинаковы.

Во многих регионах мира наступление Н. было обусловлено климатич. закономерностями, в т. ч. глобальным потеплением, таянием ледников и разрушением ледниковых покровов. Географич. зональность постепенно смещалась к северу, наиболее явно в атлантическом периоде голоцена (6–3-е тыс. до н. э.). На Ближнем Востоке начало Н. относится к 10–9-му тыс., на востоке и юго-востоке Азии – к 9-му тыс., в Центр. и Юж. Америке – к 8–7-му тыс., в Юж. Европе и Ср. Азии – к 7-му тыс., в Северной Африке – к 6-му тыс., в лесной зоне Евразии – к кон. 6-го или 5-му тыс., в отд. районах Крайнего Севера – между 4-м и 2-м тыс. В голоцене периодически случались похолодания, самое сильное из которых началось ок. 6400–6200 и продолжалось 200–400 лет (по др. оценкам, ок. 8000–7500 до н. э.). С ним связывают длительное запустение ряда территорий, в т. ч. исчезновение ряда ранних культур Н. (в частности, докерамич. Н.) на Ближнем Востоке.

В Вост. Азии большую роль играли геоморфологич. процессы, с которыми связано изменение уровня моря. Это, наряду с наносами р. Хуанхэ, привело к образованию одной из наиболее плодородных областей региона – Великой Китайской равнины. Здесь в позднем Н. сложилась новая зона аграрных культур, оказавшаяся наиболее перспективной с точки зрения дальнейшей истории Китая, подобно Месопотамской низменности и долине Нила на Ближнем Востоке.

В исследовании одного из важнейших достижений Н. – становления производящего хозяйства – основополагающее значение имеют труды Н. И. Вавилова, выделившего к кон. 1920-х гг. неск. центров возникновения земледелия (о совр. взглядах см. в ст. Земледелие, раздел Историческая справка). С ними нередко связаны очаги доместикации животных (см. в ст. Животноводство, раздел Историческая справка). Один из древнейших очагов земледелия появился в 12–8-м тыс. до н. э. на Ближнем Востоке, в Плодородном полумесяце. На северо-востоке Африки наиболее ранние свидетельства земледелия, вероятно, связаны с ближневосточным очагом; их датируют ок. 2-й пол. 6-го тыс. От ближневосточного очага через Юго-Зап. Анатолию и Балканский п-ов (на территории Греции – не ранее 7-го тыс.) нововведения Н. попадают в др. регионы Европы. Два самостоят. («первичных») очага традиционно выделяют на востоке Азии, в бассейнах Хуайхэ, Янцзы, Сицзяна (с 9-го тыс.) и в бассейне среднего течения Хуанхэ. Два первичных очага выделяют и в Новом Свете, в Центр. Андах и Мезоамерике (с 8–7-го тыс. до н. э.). Остальные очаги сложились много позднее (и, как правило, имели сравнительно небольшую зону влияния) или производны от первичных («вторичные»).

Распространение керамики далеко не всегда связано с производящим хозяйством. Известны случаи, когда она появляется в обиходе значительно раньше (см. в ст. Керамика, раздел Исторический очерк). Такие культуры в ряде зарубежных науч. школ называют протонеолитическими, хотя этот термин иногда используется и шире – для обозначения начальных этапов Н., когда не сформировался осн. комплекс черт, показательных для Н. региона. На Ближнем Востоке, в Юж. Европе выделяют культуры докерамического Н. (Pre-Pottery Neolithic, PPN). Их носители в разной степени освоили земледелие и животноводство, но не изготовляли керамич. сосуды (были распространены сосуды из камня и, вероятно, из органич. и др. материалов), хотя глина широко использовалась в строительстве, при изготовлении статуэток и т. д. Иногда этот термин используют и для культур некоторых др. регионов. Культуры Юж., Зап., Центр. Европы, в которых от соседей-земледельцев распространилась керамика, но это не повлияло на основы хозяйства, называют субнеолитическими. В культурах Сев. Евразии присутствуют мн. черты, показательные для Н. (орудийный комплекс, керамика и др.), но распространение производящего хозяйства произошло намного позднее. В отечественной и ряде др. науч. школ их относят к Н., не применяя термин «субнеолит».

Осн. сырьём для изготовления орудий в Н. по-прежнему был кремень; развивались техники оббивки, скалывания, особенно высокого уровня развития достигла отжимная ретушь. Широко распространилась пилка и шлифовка каменных изделий, в ряде регионов – их сверление, полировка и т. п. Известны огромные мастерские, в которых изготавливали кремнёвые орудия, распространявшиеся очень широко. Начали разрабатывать месторождения кремня (в т. ч. с помощью шахт), обсидиана, сланца (в Фенноскандии, где не было кремня). Расширился ассортимент используемых пород камня разной степени твёрдости, включая редкие, напр. яшма и горный хрусталь на Юж. Урале. Из камня делались мн. орудия, связанные с земледелием, – песты, ступки, зернотёрки, серпы, мотыги. При обработке древесины применялись каменные топоры, тёсла, долота, свёрла. Более разнообразными стали наконечники стрел, в т. ч. в зависимости от рода дичи, для которой они предназначались. Мотыги, орудия для выделки кож, прядения, ткачества и др. изготовлялись также и из кости или рога. Серпы и некоторые др. орудия были комбинированными – из рога (иногда дерева) с кремнёвыми вкладышами. Изделия из органич. материалов обычно не сохраняются до наших дней, но, судя по отд. памятникам (напр., в торфяниках), их ассортимент был весьма широк. На Ближнем Востоке, в Юж. Европе, в Карелии есть случаи находок изделий из металла (самородная медь), но его произ-во, обработка (холодная ковка) и использование были крайне ограничены и не играли существенной роли в экономике (см. в ст. Металлургия, раздел Исторический очерк).

Уже в докерамич. Н. Ближнего Востока сложилась стабильная оседлость (некоторые исследователи предполагают, что она стимулировала становление производящего хозяйства, а не наоборот), на ряде поселений отмечена планировка, создаются укреплённые террасы. Появляются культовые комплексы, фортификац. сооружения. Был изобретён новый строит. материал – сырцовый кирпич, что дало принципиально новые возможности в строительстве. В ряде регионов получили распространение глинобитные жилища. О продолжительной жизни на одном месте свидетельствуют телли, напластования многих из них складывались не одну тысячу лет.

В разной последовательности и разнообразных сочетаниях, иногда в др. формах, схожие черты культуры распространились во многих обществах, хозяйство которых было основано на земледелии. Прогресс в хозяйстве сопровождался демографич. скачком, усложнением обществ. структуры, что породило миграции, приведшие к распространению новых форм в хозяйстве и др. сферах культуры.

Усложнение социальных структур привело к возникновению на Ближнем Востоке уже в Н. поселений, рассматриваемых некоторыми исследователями как зачатки городов-государств (напр., Иерихон, Чатал-Хююк, Айн-Газаль на территории Иордании). Некоторые неолитич. центры Вост. Азии (Шуаньдунь, Лянчжу и др.) практически все специалисты оценивают как города и раннегосударственные образования.

Во многих районах (Сев. Евразия и др.) продолжали развиваться культуры охотников, рыболовов, собирателей. Хозяйств. прогресс проявился здесь в утверждении более разнообразных форм добычи средств существования, усложнении орудийного комплекса, распространении керамики. Население было более редким, чем в зоне земледельч. Н., но осваивались практически все зоны ойкумены, включая ряд регионов Заполярья. В отд. областях на основе интенсивного рыболовства или комплексного многоотраслевого хозяйства происходил переход к оседлости.

Миропонимание носителей культур Н. отражено во множестве изготовленных ими предметов. С эпохой протонеолита и докерамич. Н. на Ближнем Востоке связывают кардинальные изменения в мировоззрении – «революцию символов», формирование пары божеств – матери-богини (Великой Богини) и Быка, символизирующего мужскую силу, которые получат широкое распространение в последующие тысячелетия. Здесь появляются моделированные (с использованием глины, извести, красок, гипса, ракушек) человеческие черепа, выставлявшиеся в спец. местах; ритуальные групповые «захоронения» человеческих черепов или антропоморфных фигур из камыша, извести, гипса, двухголовых бюстов и др.; крупная антропо- и зооморфная каменная скульптура; монолитные стелы (выс. до 7 м, массой до 50 т), часто Т-образные, оформленные символическими, антропо- и зооморфными рельефами; каменные маски, изображающие лицо человека, и их миниатюры; антропо- и зооморфные статуэтки. Часть этих традиций прервалась на рубеже докерамич. и керамич. неолита.

В некоторых культурах Вост. Азии (Лянчжу и др.) с позднего Н. формируется комплекс ритуальных изделий из нефрита: навершия жезлов со стилизов. изображением божества; гребни с пазом для крепления, видимо, к головному убору, орнаментированные сквозным прорезным орнаментом в виде точки с двумя каплями по сторонам; насадки сверху и снизу на рукоять топоров (юэ); кольца и др.

Для культур керамич. Н. особенно показательна глиняная орнаментиров. посуда. Её формы, мотивы, их элементы, способы нанесения орнамента позволяют выделять области распространения разных традиций. В сев. части Евразии использовали углублённую орнаментацию – разнообразные сочетания оттисков, ямок, наколов и прочерченных линий, покрывающих весь сосуд или его верхнюю часть в определённой последовательности. Специфич. орнаментальные штампы (ракушки Cardium) применялись для украшения посуды в широком круге культур Н. Юж. и Зап. Европы, воспринявших традиции керамики импрессо. В ряде культур Н. (см. Крашеной керамики культуры) распространена и роспись керамики, в т. ч. весьма сложная, полихромная, занимавшая весь сосуд или его зоны. Использовались геометрич. стилизованные орнаменты, иногда включающие антропо- и зооморфные мотивы. Часты спиралевидные орнаменты. В развитом Н. Вост. Азии на керамике появляются символы, по-видимому, имевшие сакральное и социальное значение, напр. «двойная спираль» для рисоводч. культур, 8-конечная звезда для культур на Шаньдунском п-ове и т. д.

Широкое распространение в Н. получила мелкая пластика, в разных культурах материалом служили дерево, кость и рог, камень, в т. ч. кремень; у земледельцев господствовала глина, чаще встречаются фигурки людей, в среде охотников и рыболовов преобладают изображения животных.

Во многих регионах известны петроглифы, относящиеся и к Н. Особенно много их в Сев. Евразии: схематизиров. фигуры людей, иногда более реалистичные – лосей, оленей, медведей, китов, тюленей, рыб, рептилий; сцены охоты на этих животных. Отд. фигуры имеют выс. до 8 м. На изображениях в более юж. регионах можно распознать и вереницы лошадей. В Сев. Африке изображались слоны, гиппопотамы, жирафы, страусы, антилопы, газели, крупный рогатый скот, сцены его выпаса, охоты с луком и с собаками; возможно, к Н. (1-я пол. 4-го тыс. до н. э.; по др. версии – к энеолиту, 2-я пол. 4-го тыс. до н. э.) относятся петроглифы больших ладей в вади Восточной пустыни Египта.

В Гёбекли-Тепе (Сев. Месопотамия, докерамич. Н.) известны нанесённые на переднюю грань столбов рельефные ряды абстрактных (Н-образных и др.) знаков и соответствующих им по размеру фигурок змей, барана, насекомых, похожих на пауков, и т. д. Для этого феномена предложено назв. «неолитич. иероглифы».

Зарождение письменности в Вост. Азии связывают с памятниками среднего и позднего Н. в бассейне Нижней Хуайхэ (Шуаньдунь и др.), соотносимыми с носителями австрических языков. В культуре Хоуцзячжай 1 зафиксирован этап, когда произошло разделение на идеограммы (сочетания прямых и изогнутых черт, геометрич. фигуры из них) и вполне реалистич. рисунки свиней, рыб, кошачьих, домов на сваях.

Процесс распространения комплекса черт Н. часто называют неолитизацией. В ряде случаев она происходила в ходе расселения носителей новых традиций и навыков за пределы зон их формирования. Этому способствовал более высокий экономич. потенциал и связанный с ним более быстрый демографич. рост в культурах Н. на фоне соседей. В ряде случаев имело место заимствование или самостоят. освоение форм жизнедеятельности, характерных для неолита.

Ближний Восток. Один из древнейших центров неолитизации сложился в 12–10-м тыс. до н. э. в Плодородном полумесяце, охватывавшем с востока, севера и запада междуречье Тигра и Евфрата, включая Сев. Месопотамию и часть территории Леванта. Начальный этап становления производящего хозяйства в Сев. Месопотамии прослежен по материалам Зеви-Чеми-Шанидара, Карим-Шахира и др. памятников, определяемых как протонеолитические.

Для докерамич. Н. (выделяют фазы А и Б, с более дробным подразделением) показательны: стабильная оседлость; на ряде поселений – планировка, фортификация, зоны (культовые и др.) и спец. постройки, связанные со сложной структурой обществ. жизни. В ранних периодах дома углублённые, круглые или овальные в плане, иногда имели внутр. перегородки и столбы-опоры для крыши, сделанные из дерева или спрессованной глины. Позднее появляются бóльшие по размерам наземные прямоугольные дома, как правило, с внутр. перегородками. Символич. объекты фиксируют существование единого «информационного пространства», в рамках которого выделяются отд. регионы. Общности, представленные осн. памятниками на территории Сев. (Мурейбит и др.), Центр. (Телль-Асвад и др.), Юж. (Иерихон и др.) Леванта, сложились на основе местных традиций натуфийской культуры и Хиамского периода. Также на основе нескольких местных традиций эпипалеолита – мезолита – протонеолита сформировался ряд общностей в Сев. Месопотамии и верховьях р. Тигр (Чайоню, Халлан-Чеми, Невалы-Чори, Немрик, Телль-Абр, Магзалия и др.).

Ок. 8000–7500 до н. э. эти традиции в осн. прерываются, но их отд. черты прослежены в материалах некоторых поселений в Месопотамии, на территории Сев. Сирии (Саби-Абьяд), в Анатолии (Чатал-Хююк, Хаджилар и др.). На территории Ирака к этому времени относится Джармо. В ряде регионов прослеживаются падение уровня культурного развития, перерывы в заселении посёлков и т. д., после чего последовал новый подъём в период керамич. Н. Его результатом стало формирование ярких культур Хассуна, Халаф, Самарра и др., относимых большинством специалистов уже к энеолиту. На этой основе сформировался один из древнейших очагов цивилизации (месопотамский) и ряд цивилизаций Вост. Средиземноморья.

Территория Ирана, Средняя Азия, Кавказ, Южная Азия. К кругу культур загросской культурной общности, в осн. Ближнего Востока, относят и памятники на территории Лурестана (Луристана; напр., Гуран и др.). В Юж. Прикаспии неолитизация прослежена по материалам Гари-Камарбанд и др. памятников. С передвижениями раннеземледельч. групп из Загроса, при участии мезолитич. охотников Юж. Прикаспия, связывают формирование на рубеже 7-го и 6-го тыс. до н. э. культуры Джейтун на территории Юж. Туркмении и Сев.-Вост. Ирана. В 5-м тыс. до н. э. в ходе взаимодействия этих традиций и культуры типа Анау IA складывается энеолитич. культура типа Намазга I. Под влиянием взаимодействия с более юж. культурами, но на основе местных мезолитич. традиций развивалась кельтеминарская культура – неолитич. общность охотников и рыболовов 6–3-го тыс. в междуречье Амударьи и Сырдарьи, в низовьях Сырдарьи и Зеравшана, на левом берегу Амударьи. Её контакты и влияние прослеживаются до Урала. Архаич. облик имела гиссарская культура охотников и скотоводов горных районов на территории Зап. Таджикистана (6–4-е тыс. до н. э.); в её индустрии преобладали галечные орудия. На территории Казахстана, Ферганской долины и части Прикаспия (Устюрт) много развеянных стоянок, материалы которых относят к позднему мезолиту или Н. На юге территории Ирана древнейшее земледелие, судя по материалам Бакуна и др., относится к энеолиту.

Н. Кавказа изучен очень отрывочно. До 6-го тыс. до н. э. здесь сохранялись мезолитич. традиции. Ок. сер. 6-го тыс. под влиянием культур с юга в Центр. Закавказье сложилась шулавери-шомутепинская культура, поздний этап которой (в совр. исследованиях – и всю культуру) относят к энеолиту. Синхронные ей культуры от Зап. Прикаспия до Вост. Причерноморья по особенностям орудийного комплекса, наличию керамики и др. рассматриваются в рамках Н. В бассейнах рек, впадающих в Чёрное м. от района совр. г. Сочи до территории Аджарии, выделяют западнокавказскую культуру, сложившуюся на основе местных традиций (вычленяют 3 этапа, зап. и вост. локальные варианты). Немногочисл. памятники в бассейне Кубани по ряду показателей имеют аналогии в Сев. Причерноморье, но отмечается и сходство с древностями на территории Абхазии. Памятники Сев.-Вост. Кавказа представлены местонахождениями, на их фоне особое место занимают неолитич. слои поселения Чох. В ряду неолитич. памятников Зап. Прикаспия обилием очень мелких микролитов отличается группа в Кобустане, с которой, очевидно, связаны и некоторые из петроглифов. Эти древности сменяются яркими культурами развитого энеолита и раннего бронзового века (в т. ч. куро-араксской культурой, майкопской культурой), несомненно отражающими новые культурные импульсы с юга. Вопрос о роли в их формировании местных неолитич. традиций почти не изучен.

Древнейшая керамика на территории Индии и Пакистана появилась раньше производящего хозяйства, напр. в Чопани-Мандо; такие памятники характеризуют как протонеолит. С 6–5-го тыс. до н. э. появляются культуры собственно Н., ранний этап которых был докерамическим. Ряд данных позволяет ставить вопрос о выделении самостоят. очагов доместикации некоторых видов растений и животных (см. в статьях Махагара, Мехргарх, Лекхахия), но несомненен и широкий спектр контактов местных культур, что, возможно, связано и с миграциями. Наряду с земледельч. и скотоводческими, существовали культуры охотников, собирателей, рыболовов. На местной основе формируется хараппская цивилизация энеолита и бронзового века, но в ряде регионов долго сохраняются культуры неолитич. облика (см. также раздел Исторический очерк в статьях Индия, Пакистан).

На Аравийском п-ове в 8-м тыс. до н. э. складываются 2 культурных комплекса раннего Н.: восточноаравийский (близок Н. Юж. Леванта) и южноаравийский (по-видимому, на местном культурном субстрате). С рубежа 6–5-го тыс. до н. э. восточноаравийский комплекс исчезает, а южноаравийский начинает трансформироваться в «пустынный Н.» (на западе известен до Вост. Сахары). Эта традиция сохранялась до «постнеолита» (синхронен бронзовому веку) и начала раннегородских цивилизаций, став, по-видимому, основой «протобедуинского» уклада скотоводов-кочевников и полукочевников. В ряде прибрежных районов изучались поселения рыболовов, собирателей моллюсков и охотников.

Южная, Центральная, Западная Европа. Древнейшие (1-я треть 7-го тыс. до н. э.) памятники докерамич. Н. в Европе известны на юге Балкан. Полагают, что эти традиции были привнесены с Ближнего Востока. Исследования генетиков подтверждают наличие нескольких волн миграции. Одна из них связана с появлением на Балканах в 1-й четв. 6-го тыс. до н. э. древнейшей крашеной и расписной керамики. Культуры Н. долго сосуществовали с культурами мезолитич. облика.

На территории Греции ранний керамич. Н. (ок. 5800–5300 до н. э.) подразделяют на неск. фаз: ранний Н. (по хронологич. шкалам поселений Сескло, Суфли, Ахиллейон), прото-Сескло (выделено по материалам поселения Нео-Никомедия), пре-Сескло (по материалам поселения Продромос). Следующий, средний период Сескло (ок. 5300–4400 до н. э.) отчасти соответствует позднему Н. и энеолиту (греч. археологи этот термин не используют) сопредельных территорий.

На территории Вост. и Юго-Вост. Болгарии ранний Н. представлен комплексами Караново I–II, средний и поздний – Караново III–IV, а также культурами Веселиново, Калояновец. Их абсолютные датировки соответствуют колонке греч. Н. На Центр. Балканах, в Ср. и Нижнем Подунавье на протяжении раннего и среднего Н. существовали родственные культуры Старчево и Кёрёш (Криш). Сначала они распространялись на новые территории в Подунавье. Потом ареал культуры Кёрёш (Криш) стал смещаться к востоку, а в бассейне Прута особенно долго сохранялись её пережиточные формы.

Ок. 5300–4500 до н. э. бо́льшую часть территории культуры Старчево (Центр. Балканы, часть Ср. Подунавья) заняла культура Винча, существовавшая в позднем Н. и раннем энеолите. Ей родственны культуры соседних территорий: в Боснии – бутмирская культура, в Далмации – Данило, в бассейне Тисы – т. н. культура Тиса, в Сев.-Вост. Болгарии – Градешница, в Нижнем Подунавье – Дудешть (Дудешти), которую сменяет культура Хаманджия. В конце Н. в зап. части Карпатского бассейна появляется культура Лендьель, возникшая на винчанском субстрате. В долине р. Олт начинает развиваться и расширять свою территорию культура Боян, положившая начало раннеэнеолитич. культурам Прекукутень и Марица.

Сев. Подунавье занимала земледельч. линейно-ленточной керамики культура (ок. 5500–4900 до н. э.). По Дунаю, Висле, Эльбе, Рейну, Днестру, Пруту она распространяется на огромную территорию – от р. Маас на западе до Днестра на востоке, от междуречья Савы и Дравы на юге до Одера на севере. С ней в Центр. Европе генетически связаны культуры накольчатой керамики (поздний Н., до сер. 5-го тыс. до н. э.).

Территории от вост. побережья Адриатического м. до Атлантического побережья Франции, Португалии, Марокко занимала культура штампованной (импрессо) керамики (др. назв. – культура кардиальной керамики). В 1-й трети 6-го тыс. до н. э. её носители восприняли керамику у соседей-земледельцев, но жили в осн. в пещерах, основой хозяйства были охота, рыболовство. Такое сочетание отличает субнеолитич. культуры. Со 2-й пол. 6-го тыс. здесь распространяется земледелие. На основе этих традиций складываются мн. культуры 5–4-го тыс. до н. э., позднего Н. – раннего энеолита: Шассе (на территории Франции), родственной которой считают культуры Кортайо (на территории Швейцарии) и Уиндмиллхилл на Британских о-вах, где известны и субнеолитич. культуры – Питерборо и др.

Степная зона и север Евразии. Неолитизация территорий к северу от Чёрного м. проходила в неск. этапов, еe отражает ряд культурных групп: в зап. областях – буго-днестровская культура; в Нижнем Поднепровье и на степном Левобережье Днепра – сурская культура. По ряду признаков ей близки горнокрымская неолитическая культура, елшанская культура в лесостепи Волго-Уральского междуречья. Под влиянием буго-днестровской, сурской, азово-днепровской, нижнедонской культур раннего Н. формируется днепро-донецкая культурная общность среднего и позднего Н. Считается, что условная граница зон производящего и присваивающего хозяйства проходила в области Нижнего Поднепровья.

Восточнее распространены сероглазовская культура, орловская культура, самарская, волго-уральская культуры. Памятники Н. степей Предкавказья имеют аналогии на территории Приморского Дагестана, Нижнего Поволжья, Сев. Прикаспия. В лесостепном и степном Зауралье к раннему Н. относится кошкинская культура, к позднему – боборыкинская культура. Выделение культур в степной и примыкающих к степям зонах на территориях от Казахстана (см. в ст. Казахстан, раздел Исторический очерк) до Монголии (см. в ст. Монголия, раздел Исторический очерк) не всегда возможно, в ряде случаев это вызывает дискуссию. На территории Синьцзяна к бескерамич. Н. относят лобнорскую группу памятников, для орудийного комплекса которых показательны микролиты. Стоянки с микролитич. индустрией обнаружены и на севере Тибета.

Памятники раннего Н. (5–4-е тыс. до н. э.) на территории части Сев.-Вост. Польши, Юго-Зап. Литвы, Зап. Белоруссии, части Сев.-Зап. Украины выделяют в припятско-неманскую культуру, сформировавшуюся на основе местных традиций. Ей близки памятники «лесного Н.» Повисленья и восточнополесской культуры, включаемой, как и верхнеднепровская культура, в днепро-донецкую общность. Новый импульс из Повисленья привёл к формированию на припятско-неманском субстрате неманской культуры среднего и позднего Н., в которой отмечены начатки земледелия и животноводства.

Севернее, до верховий Зап. Двины и Юж. Приладожья, распространена в осн. нарвская культура и группы, продолжающие её традиции, в конце Н. – начале эры раннего металла на части этой территории появляются мигранты – носители ладьевидных топоров культуры, а на основе местных традиций складывается культура с «пористой» керамикой. На востоке Балтии известны также памятники типа Сарнате (см. в ст. Латвия, раздел Исторический очерк), особая группа памятников на о. Сааремаа (см. в ст. Эстония, раздел Исторический очерк) и др.

На значит. части территории Финляндии и Карелии распространена культура Сперрингс, в финале Н. – культура ромбо-ямочной керамики; севернее, до Баренцева м., – лапландская культура.

Н. на Валдайской возвышенности, в верховьях Зап. Двины, Волхова, Волги, Днепра представлен валдайской культурой (кон. 6-го – нач. 3-го тыс. до н. э.).

Неолитизацию Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья (с кон. 6-го тыс. до н. э.) отражает верхневолжская культура. Её сменяет льяловская культура, входящая в ямочно-гребенчатой керамики культурно-историческую общность. Северо-западнее с появлением этих традиций связывают формирование каргопольской культуры и карельской культуры. На западе эти традиции (и традиции их финального этапа – области гребенчато-ямочной керамики культуры) распространяются на вост. районы нарвской культуры. На востоке им принадлежит балахнинская культура, памятники известны до Ср. Поволжья, Нижнего Прикамья, Припечорья. В зап. части этого огромного ареала формируются в осн. энеолитич. культуры с «пористой» керамикой. В его вост. регионах при участии валдайской, балахнинской и волго-камской (камской) культур складывается волосовская культура позднего Н. и начала эпохи раннего металла, а также новоильинская, юртикская, гаринская культуры.

В Ср. и Верхнем Подесенье и Верхнем Поочье для памятников раннего Н., продолжающих традиции местного мезолита при влиянии культур Поволжья и Поднепровья, характерна керамика с накольчато-отступающим и (позднее) с гребенчатым орнаментом. Их сменяет деснинская культура, происхождение которой связано с льяловской или близкой ей культурой.

В Волго-Камском регионе и Сев. Приуралье на местной мезолитич. основе, под воздействием более юж. культур (орловской, днепро-донецкой общности и др.), формируются волго-камская культура и накольчатой керамики культура. О процессах на северо-востоке Европы в Н. см. также раздел Исторический очерк в статьях Коми и Пермский край.

Для лесной и части лесостепной зоны Зап. Сибири выделение культур раннего Н. остаётся предметом дискуссии. Для большинства памятников характерна прочерченно-отступающе-накольчатая орнаментация керамики, что позволяет рассматривать их в рамках единой культурно-историч. области. Памятники позднего Н. объединяют в восточную (или зауральскую) культурно-историч. область культуры гребенчато-ямочной керамики, традиции которой прослеживают и в формировании местных культур бронзового и раннего железного веков. Её соотношение с зап. группами культур гребенчато-ямочной керамики неясно.

В Приангарье и Прибайкалье выделяются китойская культура, исаковская культура, серовская культура; их соотношение между собой и с глазковской культурой бронзового века – неясно. О памятниках Н. в Забайкалье, Вост. Сибири, на крайнем северо-востоке Азии см. раздел Исторический очерк в статьях Бурятия, Читинская область, Красноярский край, Якутия, Магаданская область, Камчатский край, а также статьи Сыалахская культура, Белькачинская культура. Памятники, сопоставимые с забайкальскими, известны на территориях Вост. Монголии и Китая (на северо-востоке Внутр. Монголии и в пров. Хэйлунцзян).

Восточная и Юго-Восточная Азия. Проблема формирования здесь Н. связана с дискуссией о соотношении традиций финального палеолита (мезолит в особый период, как правило, не выделяют) и древнейших земледельч. культур. Пока их связь доказать не удаётся, хотя и известен ряд памятников с орудийным комплексом, переходным от палеолитического к неолитическому. Некоторые из них относят к древнейшему (докерамич.) Н., есть сведения и об очень раннем (в эпоху, для которой известны памятники позднего палеолита) появлении керамики. Многие из этих памятников вызывают у ряда специалистов сомнения с точки зрения надёжности комплексов, датировки и др. аспектов изучения. Систематич. исследование и обобщение материалов неолитич. памятников региона осложнено сравнительно малым по сравнению с Передней Азией числом раскопок. Лишь с 1980-х гг. положение начало меняться в Японии и Китае. В Юго-Вост. Азии систематич. раскопки велись только во Вьетнаме, в меньшей степени – в Таиланде. Это необходимо учитывать при интерпретации чрезвычайно интересных отд. находок.

На востоке Азии (и на севере Юго-Вост. Азии, если проводить границу по р. Янцзы, как это принято в некоторых исследованиях) известно 2 первичных очага доместикации растений: в бассейне Ср. Хуанхэ в основу хозяйства легло разведение проса, в бассейнах рек Хуайхэ, Янцзы, Сицзян – риса. Отд. очаги рисоводства в Н. есть на территории юга сев.-вост. части Китая, юга Кореи и Японии. Наряду со злаками, выращивали бобовые и бахчевые культуры.

На территории Китая выделяется неск. историко-культурных зон – групп аграрных очагов и связанных с ними археологич. культур, где происходило самостоят. формирование производящего хозяйства и основ цивилизаций: Ср. Хуанхэ, Нижняя Янцзы, Ср. Янцзы, «Древнее Приморье», Шаньдун (первоначально – архипелаг) и Великая Китайская равнина, которая сформировалась ок. 3-го тыс. до н. э. на месте древнего пролива, возникшего в результате постледниковой трансгрессии вод Мирового ок. Выделить археологич. культуры, охватывающие всю Нижнюю и Ср. Хуанхэ или Янцзы, нельзя. Для мн. историко-культурных зон характерно то, что родственные культуры расположены не в одном, а в соседних аграрных очагах.

В развитии Н. на территории Китая выделяют периоды: ранний (ок. 9000–5500 до н. э.), ранне-средний (ок. 5500–4500), средний (ок. 4500–3500), поздний (ок. 3500–2500 до н. э.). В ранне- среднем Н. появляются крупные поселения; с 4 тыс. до н. э. – фортификац. сооружения, культовые зоны, дворцы. Для просоводч. зоны характерны полуземлянки округлой или полуокруглой формы со столбами-опорами в центре; для рисоводч. районов – дерев. конструкции на столбах. Для рисоводч. районов показательны плечиковые топоры и плечиковые мотыги, не встречающиеся севернее, где те же функции выполняли прямоугольные орудия. В отличие от культур долин крупных и средних рек, для горных районов характерны малая плотность населения, архаичность хозяйства, социальных структур. Культуры на территории Китая в целом охарактеризованы в ст. Китай, раздел Древнейшие археологические культуры на территории Китая.

О Н. более северных территорий Вост. Азии см. в статьях: Корея, раздел Древнейшие культуры на территории Кореи; Япония, раздел Исторический очерк; Дзёмон.

Более десятка археологич. культур Н. выделяют на территории рос. Дальнего Востока (см. в ст. Неолитические культуры Дальнего Востока).

Процессы неолитизации в Юго-Вост. Азии прослежены в рамках культурной общности Хоабинь, бакшонской культуры и близких ей традиций, также выделяемых в культурную общность. На юге одним из памятников, чья стратиграфич. колонка имеет надрегиональное значение, является пещера Ниах. В позднем (иногда его называют «развитым») Н. формируется ряд культур, в рамках которых вызревал переход к бронзовому веку и протогосударственным обществ. структурам (Лунгхоа, Банкао). Подробнее см. раздел Исторический очерк в статьях Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия.

Африка. В Сев.-Вост. Африке выделяется сахаро-суданский очаг становления производящего хозяйства, где скотоводство, по некоторым весьма спорным оценкам, зародилось в 9-м тыс. до н. э., начавшись с доместикации местного тура (Bos primigenius). В результате недавних исследований в Вост. Сахаре (на территории от Сев. Египта до Сев. Судана) открыты сотни стоянок и поселений Н., датируемых 7–4-м тыс. Предпосылкой такой плотной их концентрации, очевидно, послужило потепление раннего голоцена, в 9–8-м тыс. до н. э. превратившее Сахару из позднеледниковой пустыни в обильно увлажнённый регион, богатый растительностью и животными. Это способствовало формированию сообществ с охотничье-скотоводч. укладом. В этом ряду выделяется крупный культовый центр с мегалитич. сооружениями – Набта-Плая.

Вопросы происхождения, линий развития, соотношения культур Н. и раннединастич. периода на территории Египта Древнего во многом неясны. Древнейшие памятники с начатками земледелия и скотоводства относятся здесь ко 2-й пол. 6-го тыс. до н. э. В Нижнем Египте поселения Н. разных традиций исследованы в Меримде-Бени-Саламе, Эль-Омари; в 4-м тыс. до н. э. тут развиваются уже энеолитич. культуры (Маади и др.). Особая культура Файюм А сложилась в Файюмском оазисе. Для Верхнего Египта выделяют тасийскую культуру, которая была предшественником или локальным вариантом бадарийской культуры (есть гипотеза о её связи с традициями восточносахарских центров). По-видимому, на этой основе развивался ряд культур Нагада (I – амратская культура, относящаяся к Н., хотя известны изделия из меди; II – герзейская культура энеолита, распространившаяся и на Нижний Египет; III – протодинастич. период). Есть точка зрения, что с бадарийскими традициями связана неолитич. хартумская культура в районе слияния Белого Нила и Голубого Нила.

В Сев.-Зап. Африке культуры Н. складывались в осн. на базе мезолитич. традиций капсийской культуры. Крайний северо-запад континента входил в круг культур с кардиальной керамикой, осн. ареал которых связан с Юж. Европой.

Во 2-й пол. 4-го тыс. до н. э. увлажнённость Сев. Африки катастрофически снизилась. Это было связано с глобальным похолоданием, смещением границы летних муссонных дождей на сотни километров к югу, развитием аридизации и началом быстрого опустынивания Сахары, где испарялись озёра, иссякали родники, мелели реки. Процесс наступления пустыни, по-видимому, обострило массовое уничтожение животных в ходе традиц. охоты местного населения, последствия выпаса домашнего скота, поедавшего и вытаптывавшего остающиеся островки саванны. Образование обширной пустыни положило начало выделению особого круга культур Африки – «к югу от Сахары», сохраняющее значение до наших дней.

Каменный век Африки южнее Сахары традиционно делится на ранний, средний и поздний периоды, которые частично можно соотносить с палеолитом и неолитом. Последний, как правило, сменялся железным веком. Здесь выделяется сравнительно поздний (2-е тыс. до н. э.), гвинейско-камерунский очаг перехода к производящему хозяйству.

Америка и Австралия. Для культур Америки выделение Н. как особой эпохи непродуктивно. Формально ему могут соответствовать большинство культур Нового Света, при том что некоторые общества, известные этнографам 20 в., не имеют признаков Н., а высокоразвитые (по уровню обществ. устройства и др. областей культуры, включая наличие государств, городов, письменности и т. д.) цивилизации развивались, не вступив в эру металла, определившую конец каменного века в Старом Свете. В Новом Свете выделяется 2 первичных очага земледелия – мезоамериканский и андийский, становление которых было сильно растянуто во времени (первые опыты датируются 9–5-м тыс. до н. э., окончательное сложение – 3–2-м тыс. до н. э.), и неск. очагов возникновения животноводства. О периодизациях, принятых исследователями амер. культур, и характеристиках осн. культур см. в ст. Индейцы.

Аборигены Австралии и Океании продолжали жить в каменном веке до появления европейцев. Многие культуры региона по формальным признакам соотносимы с Н. В горах Новой Гвинеи ряд исследователей выделяют один из первичных (хотя и локальный) земледельч. центров.

Дополнительная литература:

Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. М., 1989;

Cauvin J. Naissance des divinités. Naissanсe de l’agriculture. La révolution des symbols au néolithique. P., 1994;

Неолит Северной Евразии. М., 1996;

Башилов В. А. «Неолитическая революция» в Центральных Андах. Две модели палеоэкономического процесса. М., 1999;

Europe’s first farmers / Ed. D. Price. N. Y.; Camb., 2000;

И; LBK dialogues: studies in the formation of the Linear Pottery Culture / Ed. A. Lukes, M. Zvelebil. Oxf., 2004;

(Un)settling the neolithic / Ed. A. Whittle, V. Cummings. Oxf., 2004;

Чжан Цзянкай, Вэй Цзюнь. Синьши ци шидай каогу. Пекин, 2004.

Иллюстрации:

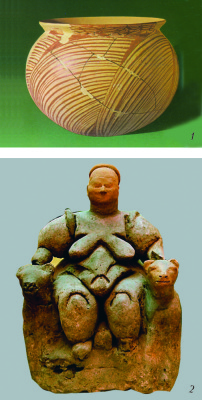

Неолит: 1 – расписной сосуд раннего неолита Греции. Лианокладион. Национальный археологический музей (Афины); 2 –керамическая статуя матери-богини. Чатал-Хююк. Музей анатолийских цивилизаций (Анкара). Архив БРЭ;

Ранний керамический неолит Греции. Голова терракотовой статуэтки. Суфли, Фессалия, Греция (по М. Гимбутас). Архив БРЭ;

Поздний неолит Прикамья. Керамический сосуд. Стоянка Сауз II, Башкирия, Россия (по А. А. Выборнову). Архив БРЭ;

Ранний неолит Юго-Восточной Азии. Керамические сосуды. Бан-Као, Таиланд (по Ч. Хайему). Архив БРЭ;

Неолит Верхнего Египта. Женская статуэтка из клыка гиппопотама. Бадарийская культура. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ.

Автор(ы) статьи: В. И. Балабина, Д. В. Деопик, Л. Б. Кирчо, Т. В. Корниенко, С. В. Кузьминых, Д. Б. Прусаков, М. Ю. Ульянов.