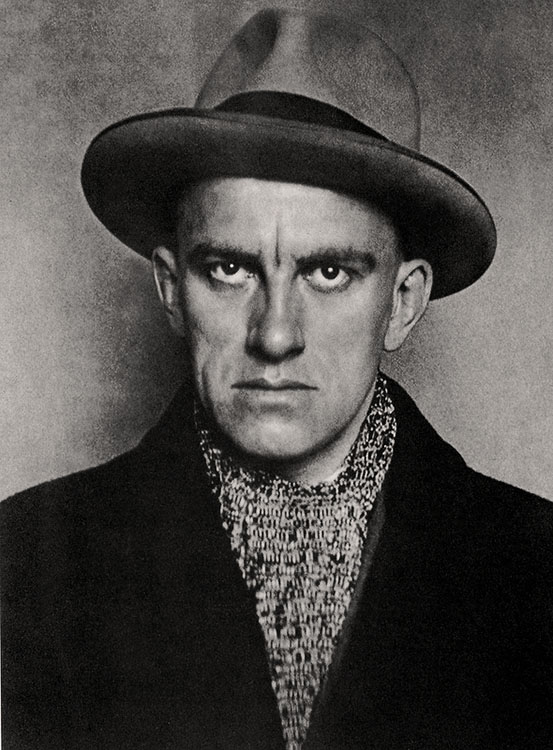

МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ - русский поэт, драматург, живописец, график.

Сын обедневшего дворянина, служившего лесничим. После смерти отца семья Маяковского переехала в Москву (1906).

В начале 1908 года вступил в РСДРП(б), вёл агитацию среди рабочих; в 1908-1909 годах трижды подвергался аресту, провёл 11 месяцев в Бутырской тюрьме, где в 1909 году написал много стихов, отобранных у Маяковского по выходе на свободу. Именно 1909 год Маяковский считал началом своей поэтической деятельности. В 1910 году занимался живописью у С.Ю. Жуковского и П.И. Келина. В 1911-1914 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), где сблизился с Д.Д. Бурлюком (оба были отчислены за публичные выступления) и В.Н. Чекрыгиным.

С 1912 года принимал активное участие в леворадикальных модернистских выставках и диспутах «Бубнового валета» и «Союза молодёжи», скандальных акциях футуристов. Критика отмечала его «Самопортрет», составленный из цилиндра, перчаток и трости, и кубистическое полотно «Рулетка» с наклеенными картами (оба 1915, Музей В.В. Маяковского, Москва). Первые стихи напечатал в декабре 1912 года в альмонахе «Пощёчина общественному вкусу» (декабрь 1912; «Ночь», «Утро»); там же был опубликован одноименный манифест «Гилеи», подписанный Маяковским совместно с Д.Д. Бурлюком, В. Хлебниковым и А.Е. Кручёных (отдельное издание - 1913), провозглашавший разрыв с традициями русской классической литературы и словотворчество, адекватное эпохе технических новшеств.

В мае 1913 года вышел отдельным изданием цикл стихотворений «Я» – первая книга Маяковского (принял участие также в её оформлении). Выступил режиссёром и исполнителем главной роли в постановке собственной трагедии «Владимир Маяковский» (в декабре 1913 года в петербургском театре «Луна-парк»; декорации П.Н. Филонова, И.С. Школьника; издана в 1914), в которой выразилось эклектичное мировоззрение Маяковского, сочетавшее элементы православия и христианских ересей, идеи богостроительства и человекобожия, ветхозаветное мессианство, «утопию времени» Хлебникова и стихийно-романтически воспринятый марксизм. Уже ранние стихотворения, отразившие интерес Маяковского к гиперболическим образам поэзии У. Уитмена, демонстративному антиэстетизму и эпатажному кощунствованию французских «про́клятых поэтов» (Ш. Бодлер, Т. Корбьер, А. Рембо), отмечены предельной обнажённостью чувства, откровенной автобиографичностью, прямым обращением к аудитории как оппоненту, утверждением права художника на метафорическое преображение действительности: «Мы», «Нате!» (оба 1913), «Послушайте!» (1914) и др. Декларировав размежевание с эстетикой русского символизма, Маяковский до 1914 года находился под влиянием А. Белого. Продолжая его эксперименты в области поэтики, Маяковский усиливал интонационную акцентированность и декламационность стиха (разбивка «в столбик» – по интонационным отрезкам; «лесенка» Маяковского – разбивка стиха на интонационные отрезки с внутренней рифмовкой – появится позже, с 1923), что соответствовало установке футуристов на произносимое слово.

В ноябре - декабре 1914 года вёл отдел литературной критики в газете «Новь». В 1915-1919 годах жил в Петрограде; посещал художественно-артистическое кабаре «Бродячая собака», сотрудничал в литературно-художественном журнале «Новый Сатирикон», газете «Новая жизнь». Летом 1915 года познакомился с О.М. и Л.Ю. Бриками, ставшими спутниками всей его жизни. Любовь к Л.Ю. Брик – источник многих стихотворений и поэм Маяковского. В 1912-1917 годах стихи Маяковского, подвергавшиеся в печати значительным цензурным сокращениям, бытовали преимущественно в устной форме, благодаря выступлениям поэта; для массовой аудитории Маяковский «был уличным происшествием» (Ю. Н. Тынянов. «О Маяковском. Памяти поэта», 1930). Начавшаяся Первая мировая война вызвала у Маяковского подъём мощного патриотического чувства (стихотворения «Война объявлена», «Мама и убитый немцами вечер» (оба 1914), «Я и Наполеон», 1915), на смену которому вскоре пришло восприятие войны как величайшего преступления против человека (стихотворение «Вам!», 1915). Антибуржуазным протестом проникнут цикл сатирических гимнов 1915 года («Гимн судье», «Гимн учёному», «Гимн обеду»). В 1915 году опубликована первая поэма Маяковского – «Облако в штанах», где на первый план выходит тема бунта лирического героя против мироздания и его творца. В 1916 году появляется первая книга «избранного» Маяковского – сборник «Простое как мычание», а также шедевр его любовной лирики – поэма «Флейта-позвоночник», в которой впервые возникает мотив самоубийства, ставший впоследствии постоянным. Богоборчество и утопический антропоцентризм Маяковского достигают апогея в поэмах «Война и мир» (отд. изд. – 1917) и «Человек» (отд. изд. – 1918).

После Февральской. и Октябрьской революций 1917 года определяющими для творчества Маяковского становятся пафос романтического насилия над временем и историей, противопоставление нетерпеливо ожидаемого либо созидаемого с нуля будущего – враждебному, «мещанскому» прошлому [стихотворения «Левый марш», «Приказ по армии искусств» (оба 1918); пьеса «Мистерия- буфф» (пост. в 1918, 2-я ред. – в 1921, обе – реж. В. Э. Мейерхольд)]. Для творчества Маяковского 1920-х годов характерна оптимистическая тональность, соответствовавшая эмоциональному подъёму поэта, устремившегося вместе со своим народом к построению общества социальной справедливости: поэмы «Люблю» (1922), «Про это» (1923), «Владимир Ильич Ленин» (1924; отд. изд. – 1925), «Хорошо!» (отд. изд. – 1927) и др. Своё участие в строительстве «новой жизни» Маяковский видел в приближении стиха к «потребителю искусства»; отсюда жанровое разнообразие его творчества: сценарии и кинороли (в фильмах «Не для денег родившийся», «Барышня и хулиган», «Закованная фильмой», все – 1918), агитплакаты («Окна РОСТА», 1919–1922) в форме частушек с рисунками, рекламные стихи, лозунги для оформления улиц. Выполненная Маяковским торговая реклама «Нигде кроме как в Моссельпроме» была удостоена серебряной медали на Международной выставке современных декоративных искусств и промышленности в Париже (1925). Организатор (декабрь 1922) и руководитель объединения «Левый фронт искусств». В 1923–1925 годах возглавлял журнал футуристов «ЛЕФ».

С 1923 года часто выезжал с выступлениями по городам СССР и за рубеж (Латвия, Германия, Франция, Польша, Чехословакия). Впечатления от посещения США в 1925 году нашли отражение в цикле «Стихи об Америке» (в т. ч. «Бродвей», «Бруклинский мост», оба 1925, и др.) и книге очерков «Моё открытие Америки» (1925), где создан иронический образ Америки как страны мещанства и обывательщины, ассоциировавшихся у Маяковского с отвергаемым прошлым. Со 2-й половины 1920-х годов в творчестве Маяковского преобладают сатирические произведения. В комедиях-антиутопиях «Клоп» (1928, пост. в 1929) и «Баня» (1929, пост. в 1930; обе – реж. В. Э. Мейерхольд) мечта о прекрасном будущем отягощена опасениями за душу отдельного человека. Размышления Маяковского о творчестве выразились в поэме «Во весь голос» (1930), где поэт добровольно отрекается от своего лирического «я» во имя дела революции, в статьях о литературе («Как делать стихи», 1926), автобиографической повести «Я сам» (1922, 2-я ред. – 1928; экранизирована в 1958).

Маяковский болезненно переживал расхождение революционных идеалов с действительным развитием событий в Советской России. По официальной версии, Маяковский покончил с собой. В последние годы активно разрабатывается версия политического убийства Маяковского (В. И. Скорятин и др.), косвенно подкрепляемая публикацией разрозненных материалов следственного дела о его гибели (т. н. ежовской папки).

Сочинения:

Собр. соч. М.; Л., 1928–1933. Т. 1–10;

Полн. собр. соч. М., 1955–1961. Т. 1–13;

Сочинения: В 2 т. М., 1987–1988;

Стихотворения. Поэмы. Пьесы. М., 2009.