Тяжеловооруженные всадники в армии Филиппа II и Александра Великого, а также в армиях последующей эллинистической эпохи.

Первоначально гетайры представляли собой свиту царя Македонии из крупной нижнемакедонской землевладельческой аристократии и в полном смысле слова оправдывали свое название – «друзья». Со временем в число гетайров стали привлекаться представители средней нижнемакедонской знати, получавшие за службу персонально от царя земельные наделы. Из них был создан отдельный отряд тяжелой кавалерии, личная конная гвардия македонского царя, так называемая «царская ила гетайров». Ее непосредственной задачей была защита царя на поле боя.

Резкое увеличение количества гетайров приходится на время Филиппа II. Окончательное объединение им Македонии в единое централизованное государство привело в ряды гетайров верхнемакедонскую аристократию, а обширные завоевания на севере Балканского полуострова дали возможность македонскому царю активно использовать практику наделения большого числа средней и мелкой аристократии крупными земельными участками на территориях, присоединенных к царству. Тем самым Филипп смог значительно увеличить количество тяжеловооруженных всадников в своем войске и сделать из них мощный кавалерийский корпус.

В 334 г. до н.э. на покорение Азии Александр отправился с восьмью эскадронами, илами, гетайров (по 200 чел. каждая). Помимо этих восьми ил некоторое число гетайров было оставлено на родине среди других войск и прибывало к македонскому царю на Восток позже в качестве пополнений. В число эскадронов входила и «царская ила» (300 чел.), которая занимала особое положение среди других отрядов гетайров, представляя собой конную лейб-гвардию македонского царя, так называемую агему гетайров. В основе формирования эскадронов лежал территориальный принцип. В них объединялись гетайры, обладающие пожалованными царем земельными участками в том или ином районе Македонского царства. Известны, например, эскадроны из Боттиеи, Амфиполя и т.д.

Во время восточных походов Александра организация корпуса гетайров подверглась значительным изменениям. Находясь в 331 г. до н.э. в Сузах (столице Сузианы), Александр разделил каждую конную илу на два отряда, лоха, и дал каждому из них своего собственного командира, лохага. Во Фраде (столице Дрангианы), казнив Филоту, сына Пармениона (330 г. до н.э.), осуществлявшего общее командование формированиями гетайров, Александр разделил все эскадроны на две равные гиппархии, поставив во главе их Гефестиона и Клита Черного. В гиппархию последнего вошла «царская ила».

После казни Клита Черного в Мараканде (столице Согдианы) (328 г. до н.э.) македонский царь, не назначив никого на его пост, лично возглавил гиппархию погибшего. В 326 г. до н.э. Александр поделил гетайров на пять гиппархий. Первые четыре гиппархи под руководством Гефестиона, Пердикки, Кратера, Кена (после его смерти – Клита Белого) включали в себя по 300 гетайров. К ним были добавлены в качестве вспомогательных отряды иранских всадников (по 700 чел. в каждую гиппархию). Пятая гиппархия Деметрия, за исключением небольшого македонского ядра, почти целиком состояла из иранцев. Александр отделил от названных гиппархий «царскую илу», агему гетайров, и впредь сам осуществлял командование ею.

По возвращении из Индии начавшаяся в 324 г. до н.э. реорганизация македонского войска затронула также кавалерию. К службе в ней стали широко привлекаться крупные азиатские, в первую очередь персидские, контингенты. В агему гетайров были включены отдельные персидские вельможи, например, родственники Роксаны, жены Александра. Оставшиеся на службе у македонского царя гетайры были объединены в один отряд, хилиархию (1000 чел.) и поставлены под командование Гефестиона, а затем, после смерти последнего, Пердикки.

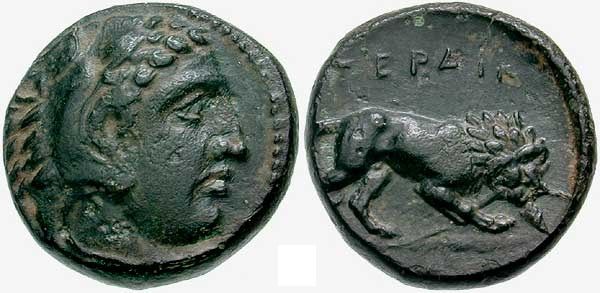

Гетайры были вооружены кавалерийской сариссой, длинной пикой, и прямым мечом. Их защитное вооружение состояло из льняного панциря и бронзового шлема либо фригийского, либо беотийского типа; поножи и щит у них отсутствовали. Позднее конница гетайров продолжала сохраняться в армиях Селевкидов (Сирия), а также, возможно, и Антигонидов (Македонское царство).

Источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae»,

XI-XII;

Полибий. История, V, XVI, XXX;

Аппиан. Сирийские войны.

Автор статьи: М.М. Холод