Объединение крестьян в коллективные хозяйства (колхозы). В СССР считалась одним из средств достижения социализма. В добровольном порядке уже в ходе Великой российской революции возникали первые сельскохозяйственные коллективные хозяйства. В 20-х гг. ХХ в. в СССР существовали три формы колхозов: товарищества обработки земли (ТОЗ), сельские коммуны и сельскохозяйственные артели. В ТОЗ крестьяне объединялись для совместной обработки участка, но остальное хозяйство вели самостоятельно, и доход получали в зависимости от трудового вклада каждого. Коммуны осуществляли полное обобществление собственности, включая личную. В артелях обобществлялись земля, производственный инвентарь и крупный скот. К лету 1929 г. было создано 57 тыс. колхозов, объединявшие более миллиона крестьянских хозяйств (3,9% крестьян).

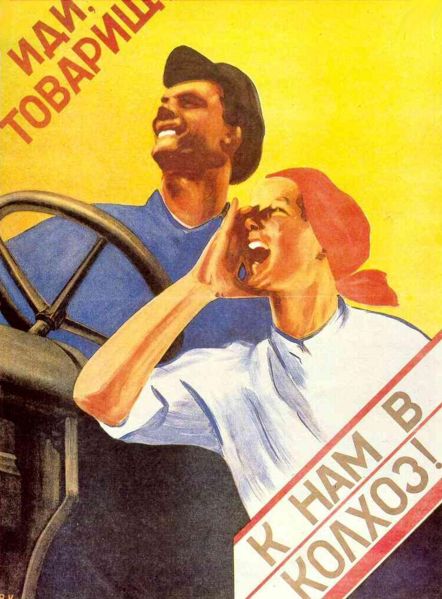

С осени 1929 г. по инициативе И. Сталина К. проводилась в массовом порядке, так как позволяла установить государственный контроль над крестьянством и обеспечить получение продовольствия на нужды индустриализации. Преобладающей формой колхозов была определена артель, ЦИК и Совнарком СССР приняли 01.03.1930 г. примерный устав артели, который определил организацию колхозов. Официальная пропаганда обосновывала необходимость коллективизации внедрением сельскохозяйственной техники. Но в 1929 г. было выпущено всего 3300 тракторов. Когда же их производство было налажено, техника осталась в руках государственных машинно-тракторных станций. Важнейшим результатом коллективизации стало непосредственное управление работой каждого крестьянина председателями колхозов, от которых уже нельзя было скрыть «излишки». Формально председатели были выборными, но фактически назначались вышестоящими партийными организациями.

План Первой пятилетки, принятый в 1929 г. предусматривал, что только 16-18% крестьянства должно было быть добровольно коллективизировано. Но 07.11.1929 г. Сталин выступил со статьей «Год великого перелома», в которой утверждал, что удалось достичь коренного перелома в деле коллективизации и призвал резко ускорить ее темпы. Были приняты планы сплошной коллективизации в основных зерновых районах страны. 05.12.1929 г. была создана комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам коллективизации во главе с Я. Яковлевым. 01.03.1930 г. - колхозы объединяли 56% крестьян. Но многие крестьяне не желали вступать в колхозы и отдавать им нажитое упорным трудом имущество. В ответ ВКП(б) применила раскулачивание. 10.2.1930 г. Сталин публично торопил с захватом кулацкого имущества, чтобы "классовый враг" не успел его "растранжирить". Произошло другое: расставаясь с самостоятельностью, крестьяне наносили создававшимся колхозам удары, "пуская по ветру" свою собственность. Особенно тяжелые последствия имел массовый убой скота.

В 1930 г. государственные заготовки зерна, по сравнению с 1928 г., выросли в 2 раза. В счет хлебозаготовок было вывезено 221,4 млн. центнеров зерна. В основных зерновых районах заготовки составили в среднем 35–40%, тогда как в 1928 г. они в целом по стране составляли 28,7% урожая.

Изъятие продовольствия сверх привычного уровня, ломка традиционного уклада жизни крестьян, резкое ухудшение их положения, насилие государственных и коммунистических организаций вызвали ответную реакцию. Возмущенные крестьяне собирались в толпы, иногда по несколько тысяч человек, вооружались вилами, топорами, кольями, обрезами и охотничьими ружьями. Крестьяне нападали на организаторов коллективизации, милицию и даже войска, вызванные для подавления этих выступлений. Только в 1930 произошло более 1300 волнений, в которых приняло участие более 2,5 миллионов человек. Выступления жестоко подавлялись. Потерпев поражение в прямом столкновении с властями и войсками, недовольные крестьяне перешли к саботажу, террористическим актам, поджогам и т.д.

На село были направлены так называемые “двацатипятитысячники”– городские коммунисты, в большинстве своем рабочие, которые должны были оказать помощь местным активистам в проведении коллективизации. Первая волна составляла 25 тыс. человек, откуда эти коммунисты и получили название. Десятки тысяч организаторов, имевших за плечами опыт гражданской войны, не были связаны с крестьянской средой и имели большие полномочия по проведению коллективизации. Они решительно проводили раскулачивание, подавляли небольшие волнения. Обстановка на селе оставалась очень напряженной, недовольство нарастало.

Чтобы избежать социального взрыва, руководство ВКП(б) решило временно отступить в борьбе с крестьянством. 02.03.1930 г. Сталин выступил со статьей "Головокружение от успехов", в которой разоблачил "перегибы на местах”, осудив насильственные методы коллективизации. Эта статья и последовавшее за ним постановление ЦК были использованы для укрепления авторитета верхов партии, разоблачивших "перегибы" на местах. Начался массовый выход крестьян из колхозов – в июне в них осталось 23,6% хозяйств. Наступление на крестьянство было возобновлено уже в конце 1930 г. - "стройкам пятилетки" нужен был хлеб. Были резко увеличены налоги на “единоличников” — крестьян, продолжавших вести самостоятельное хозяйство. В январе 1931 г. уровень коллективизации составил 26,1%, а в июне – 52,7%.

Коллективизация стала крупным изменением социального уклада деревни и дезорганизовала сельскохозяйственное производство, особенно в связи с раскулачиванием. В 1928-1932 гг. урожайность упала с 8 до 7 ц. с га (валовой сбор зерна упал с 733 млн ц. до 699 млн. ц.). А заготовки в 1928-1933 гг. выросли с 11,5 млн. тонн зерна до 13 млн. тонн. У крестьян не оставалось запасов «на черный день». Из-за изъятия хлеба государством (как с колхозников, так и с единоличников) возник голод в СССР 1932-1933 гг. Крестьяне пытались покинуть колхозы, но это было запрещено, если не было специального документа о новом месте работы, куда готовы принять человека. Голодающие районы блокировались милицией и войсками, чтобы крестьяне не могли их покинуть, и их толпы не устремились в города. К началу марта 1933 г. было задержано 219,5 тысяч человек пробравшихся из голодающих районов, из которых были возвращено 186,6 тысяч. В 1933-1934 гг. голодающим районам была оказана государственная помощь.

Уже в 1933 г. колхозники составляли 65% крестьян, при чем коллективизация была завершена в главных сельскохозяйственных районах РСФСР и Украины. При этом в 1932 г. МТС обслуживали только 34% колхозов, и тягловая сила была механизирована на 19,6%. К 1937 г. единоличников осталось только 7%. К концу 30-х единоличник стал исключительным явлением на селе. Коллективизация на территориях, присоединенных к СССР в 1939-1940 гг., была завершена к началу 50-х гг.

Уровень производства хлеба после Первой пятилетки восстановился в 1940 г., а животноводства — только в 50-е гг. Во второй половине ХХ в. К. облегчила внедрение техники в сельскохозяйственное производство, что повысило производительность труда в колхозах.