Идейно-религиозное и социально-политическое движение в Византии, направленное против культа икон, почитания святых мощей и овеществленного изображения Бога. Особой остроты И. достигло в сер. VIII – 1-й пол. IX вв., когда оно стало официальной идеологической доктриной империи и спровоцировало ожесточенную борьбу между иконокластами (иконоборцами) и иконодулами (иконопочитателями).

И. как стихийное явление возникло еще в VI в. в форме социально-религиозного протеста против господствовавшей церкви и переживавшего расцвет культа икон. Кризис VII в. привел к перемещению громадных масс населения неортодоксального исповедания в обезлюдевшие внутренние районы империи, что способствовало развитию И. в среде военной знати и духовенства Малой Азии.

Первым из императоров, кто превратил И. в идеологическую доктрину Византии, был Лев III – представитель армейской аристократии и выходец с Востока. Еще в 724 г. часть малоазийского духовенства во главе с митрополитами Константином Наколийским, Феодосием Эфесским, Фомой Клавдиопольским выступила против иконопочитания и инициировала борьбу с ним во вверенных епархиях. Два года спустя в 726 г. обнародованием специального эдикта Лев III публичного поддержал епископов-иконокластов, что вызвало недовольство в среде константинопольского духовенства, большей части монашества, а также столичного чиновничества. Тем не менее, опираясь на широкие слои населения азиатских провинций, Лев III в 730 г. официально санкционировал И., несмотря на сопротивление константинопольского патриарха Германа I. 7.01.730 г. Герман был низложен, а 17.01.730 г. под давлением царя синклит осудил иконопочитание.

Используя религиозные мотивы, центральные власти повели наступление на политическую и хозяйственную автономию церкви, реквизируя для своих нужд материальные ценности и имущество неуступчивых иерархов и монастырей. Хотя движение иконокластов превратилось в правительственный курс, до сер. 750-х гг. оно не было догматически оформлено и, по-видимому, не встречало серьезных препятствий со стороны иконопочитателей, а императорская власть предпочитала действовать осторожно, не затрагивая теологических вопросов. Во всяком случае, после 730 г. нет информации о непосредственной иконоборческой деятельности Льва III.

Ситуация изменилась лишь с укреплением режима при сыне Льва III Константине V – фанатичном приверженце И. Являясь фанатичным приверженцем иконокластов, император сформулировал теологическое обоснование их учения в примерно 13 богословско-полемических трактатах (правда, вполне дилетантских). Наиболее радикальные идеи василевса, в частности, отвержение не только почитания икон Богоматери и святых, но и их культа вообще, не встретили широкой поддержки, так и оставшись чем-то вроде личного мнения. Тем не менее, Константин V задал генеральную линию всему иконоборческому движению. В 752-3 гг. была развернута массовая агитационная кампания в столице и крупных городах: на специальных собраниях царские уполномоченные зачитывали инструкции, фрагменты и речей и трудов Константина V, разъясняя содержание правительственного курса.

На фоне побед на восточном фронте василевс обрел достаточную силу, чтобы организовать церковный собор, призванный догматически и дисциплинарно закрепить торжество И. Нареченный «вселенским» собор заседал в Иерии (предместье Константинополя) 10.02. – 27.08.754 г.: он находился под влиянием умеренной иконоборческой партии, которая стремилась отмежеваться от различных ересей и в целом стояла на позициях православной церкви. Единогласно осудив почитание икон и святых мощей как идолопоклонство, соборные декреты в то же время предписывали прекратить изъятие храмовых сокровищ и устранить в данном вопросе неорганизованность и перегибы на местах.

Хотя собор не принял никаких решений относительно монашества, именно с этого момента оно громко заявило о себе как яростно-непримиримая оппозиция официальной идеологии. Ответом Константина V на антиправительственную деятельность ортодоксальных фанатиков стал террор, развернувшийся в 760-70-е гг. Как по столице, так и в провинции прокатились волны монастырских погромов: немало число обителей было ликвидировано и превращено в общественные здания (от зернохранилищ до казарм), а сами насельники бежали на Запад, в Силицию, Южную Италию, Крым, или превращались в обычных земледельцев; даже лояльные императору монастыри по большей части оказывались под государственным контролем. Впрочем, к концу царствования Константина V появились признаки спада иконоборческого движения, между иконодулами и иконокластами обозначилось стремление к компромиссу.

Непродолжительное царствование сына Константина V Льва IV сменилось правлением его вдовы Ирины, ставшей регентом при их малолетнем сыне Константине VI. Как тайная иконопочитательница Ирина подготовила почву для восстановления культа икон и на VII Вселенском соборе в Никее в 787 г. И. было прекращено и осуждено. Однако в условиях неблагоприятной для Византии международной обстановки, чувствительных поражений от болгар и арабов, создания франками альтернативной империи на Западе, И. вновь подняло голову.

В 815 г., созванный в Константинополе василевсом Львом V Армянином новый церковный собор анафематствовал каноны 787 г. и восстановил догматы иконоборческого собора 754 г. Впрочем, рецидив И. не обладал той внутренней силой, каковая имелась в сер. VIII в.: оно было лишено массовой поддержки былых приверженцев – фемной аристократии, малоазийского крестьянства и духовенства, чьи интересы уже не совпадали с искусственно возрождавшимся движением. Пережив последний и кратковременный подъем при императоре Феофиле, И. было окончательно разгромлено на поместном Константинопольском соборе, который 11.03.843 г. торжественно восстановил иконопочитание.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия / Пер. и комм. Е.Э. Липшиц // Византийский временник. Т. III (28). 1950;

Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Отв. ред. акад. Е.А. Косминский. М., 1951;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980.

Иллюстрации:

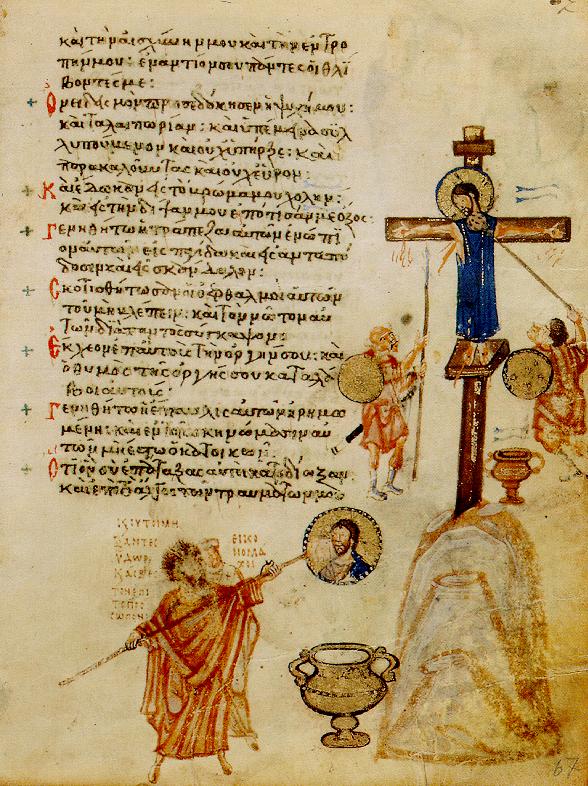

Константинопольский патриарх (837-43) Иоанн VII Грамматик (внизу) во главе иконоборческого движения (Хлудовская псалтырь, ок. 850 г. Государственный исторический музей. Москва).

Автор статьи: А. Н. Слядзь