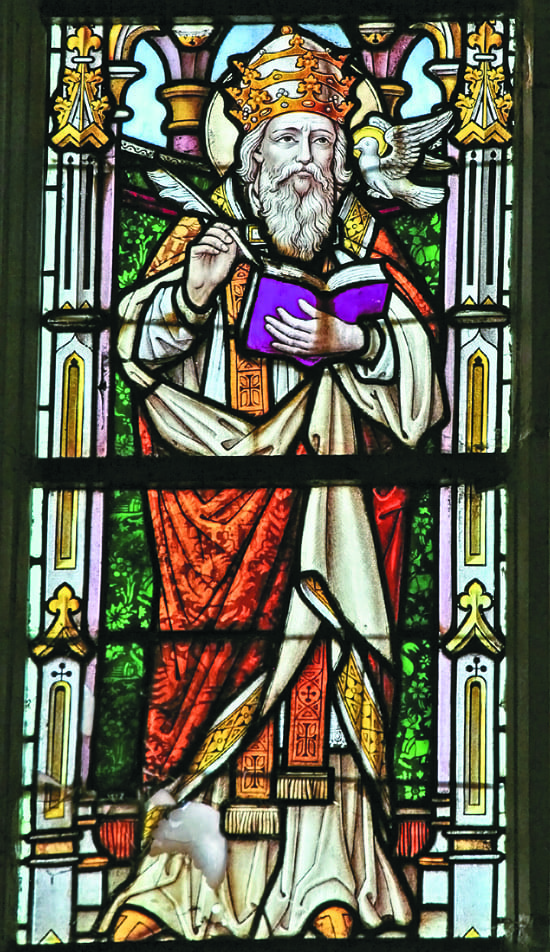

Григо`рий I Вели`кий (ок. 540, Рим — 12.03.604, Рим) — папа Римский (с 3 сентября 590), писатель, богослов, один из христианских Отцов Церкви.

Г. I. В. принадлежал к римской сенаторской семье, возможно, связанной с родом Анициев. Он получил фундаментальное классическое образование, включавшее основы естественных наук и римского права. С 573 Г. I. В. был префектом Рима, но вскоре, вероятно, после смерти отца, решил посвятить себя служению Богу. Он отдал свои родовые земли 6 монастырям, которые построил на Сицилии, и удалился в монастырь Св. Андрея, основанный им в семейной усадьбе на Целии, где занимался аскезой, изучением Писания и духовными медитациями. Однако папа Пелагий II назначил Г. I. В. одним из 7 римских диаконов и послал его в Константинополь в качестве апокрисиария (папского представителя) при дворе императора Тиберия II, затем Маврикия. Г. I. В. должен был убедить византийцев дать отпор лангобардам, которые захватили значительную часть Италии. После смерти Пелагия II он был избран на папский престол и проявил себя как умелый администратор, хотя его правление осложнялось вспышками голода и эпидемий. Важной функцией понтифика, унаследованной от римских императоров, было обеспечение римлян продовольствием и предметами необходимости за счет папских земельных владений. Г. I. В. занимался восстановлением церквей и других зданий, обеспечением безопасности города, который в 593—594 осаждали лангобарды.

Сохраняя лояльность византийскому императору, Г. I. В. установил хорошие отношения с германскими правителями Европы. Он выступал за мирное разрешение конфликта с лангобардами и переписывался с королевой Теоделиндой, которая убедила своего супруга Агилульфа отвергнуть арианство (см. в ст. Арий). Франкских монархов Г. I. В. призывал сотрудничать с местными епископами, искоренять языческие верования и поддерживать церковную дисциплину. Он приветствовал отказ испанских вестготов от арианства (III Толедский собор, 589) и одобрил деятельность своего друга Леандра, епископа Севильи, который подготовил это событие. Когда вестготский король Реккаред инициировал контакты с папским престолом, Г. I. В. призвал его стать истинным христианским государем. В 596 папа послал своего ученика Августина Аврелия и других монахов в Британию, где они основали миссию в Кентербери и начали христианизацию англосаксов. Г. I. В. поддерживал миссионеров и осуществлял общее руководство их деятельностью. Его отношения с Византией осложнялись нежеланием императоров заключить мир с лангобардами, а также спором с патриархом Константинополя о титуле «вселенский патриарх», которому Г. I. В. противопоставил введенный им папский титул «раб рабов Божьих» (servus servorum Dei).

Григорий Турский, Исидор Севильский и другие современники с уважением отзывались о Г. I. В. — образцовом руководителе христианской Церкви. Взвешенная политика папы и его духовные сочинения принесли ему признание и авторитет, его стали почитать как святого. Беда Достопочтенный провозгласил Г. I. В. «просветителем» англосаксов. Ок. 713 в Англии было написано его первое житие; впоследствии жития Г. I. В. создавались Павлом Диаконом и римским агиографом Иоанном Диаконом. В эпоху Каролингов Г. I. В. приписывали окончательную редакцию римского богослужения и реформу церковного пения. Культ Г. I. В. получил распространение даже в Византии. В Католической церкви день его памяти — 3 сентября.

Сочинения Г. I. В. получили широкую известность и оказали существенное влияние на творчество средневековых богословов. Его взгляды сложились под воздействием Августина Аврелия, аскетических авторов и стоиков. Г. I. В. мало интересовался «чистой» теологией, но искал способы применения богословских познаний в реальной жизни. Для него характерно умеренное аскетическое восприятие материи как признака несовершенства и ограниченности мира и человека. Хотя Бог в отношениях с человеком соразмеряет справедливость и милосердие, человек неспособен осознать гармоничное устройство сотворенного Богом мира. Считается, что пессимизм Г. I. В. был связан с его слабым здоровьем и политической нестабильностью в Европе, хотя этот тезис можно поставить под сомнение. Папа был убежден в приближении конца света, к которому человечество должны подготовить христианские священники, наследники ветхозаветных пророков. Для этого им следовало призывать людей к покаянию и примирению с Богом, распространять евангельскую весть, пока Христос не вернется на землю. Описывая идеал пастырского служения, Г. I. В. подчеркивал, что человек должен искать нравственные ориентиры в Писании (в своих трудах он использовал аллегорическую экзегезу). Общая для многих сочинений Г. I. В. тема — соотношение между созерцательной и деятельной жизнью: с одной стороны, деятельность противоположна созерцанию, с другой — дополняет его, давая возможность на деле выразить любовь к Богу и ближнему.

Во время пребывания в Константинополе Г. I. В. приступил к созданию масштабного комментария на ветхозаветную Книгу Иова в 35 книгах (Moralia in Iob). Детальное толкование Г. I. В. включает элементы буквальной, аллегорической, типологической и нравственной экзегезы. Бедствия Иова объясняются как прообраз не только искупительного страдания Христа, но и тех испытаний, которым подвергается Церковь. В основу «Проповедей на Евангелия» были положены поучения, которые Г. I. В. произносил в римских храмах; «Проповеди на Иезекииля» основаны на его лекциях перед узкой группой клириков и мирян, заинтересованных в более глубоком изучении Библии. В них звучит мотив несчастья как повода для нравственного очищения, без которого невозможно вернуться к Богу. В «Проповедях на Песнь песней», возможно, адресованных монашеской аудитории, Г. I. В. развивает мысль о познании Бога через веру и вдумчивое изучение Писания.

Представления Г. I. В. о епископском служении получили отражение в «Пастырском правиле» (Regula pastoralis), адресованном его коллегам-епископам. Согласно Г. I. В., истинный пастырь совмещает созерцание и деятельность, изучая Писание и наставляя христиан в вере и нравственности (папа объясняет, как надо обращаться с людьми, дает примеры духовных поучений). Напоминая епископу о его ответственности за души людей, Г. I. В. требовал, чтобы поведение пастыря не противоречило его проповедям.

Среди самых влиятельных сочинений Г. I. В. были «Диалоги» в форме беседы папы с субдиаконом Петром, посвященные жизни и чудесам италийских святых, в основном епископов и монахов (2-я книга — житие св. Бенедикта, которого впоследствии считали основоположником уставного монашества). Здесь, в отличие от «серьезных» произведений, Г. I. В. излагает яркие поучительные истории об удивительных событиях (в связи с этим высказывались сомнения в авторстве «Диалогов»), но сопровождает их богословскими и этическими пояснениями, затрагивая также тему христианского культа святых.

Г. I. В. включил более 850 своих писем в регистр, состоявший из 14 книг. Большинство папских посланий, посвященные политическим, экономическим и административным вопросам, были написаны секретарями. Это ценный источник сведений об управлении патримонием св. Петра — обширными папскими владениями, доходы от которых шли на содержание Рима. В ряде писем говорится об управлении церковными структурами в южной Италии и на островах.

Лит.: A Companion to Gregory the Great / Ed. B. Neil, M. Dal Santo. Leiden — Boston, 2013; Godding R. Bibliografia di Gregorio Magno (1890—1989). Roma, 1990; Grégoire le Grand. Actes du colloque, Chantilly, 15—19 septembre 1982) / éd. J. Fontaine et al. Paris, 1986; Gregorio Magno nel XIV centenario della morte. Convegno internazionale, Roma, 22—25 ottobre 2003). Roma, 2004; Markus R. A. Gregory the Great and His World. Cambridge, 1997; Straw C. E. Gregory the Great: Perfection in Imperfection. Berkeley (CA), 1988.