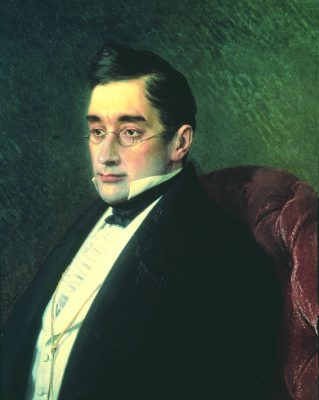

Русский драматург, поэт, дипломат, литературный критик, пианист-импровизатор.

Из дворянского рода. Учился первоначально дома, при содействии профессоров Московского университета, затем в Московском университетском благородном пансионе (1806) и на словесном отделении Московского университета (1806–1808), позднее слушал лекции на этико-политическом отделении и был произведён в кандидаты права (1810); вплоть до 1812 года оставался в университете, изучая математику и естественные науки. В июле 1812 года зачислен корнетом в Московский гусарский полк, в декабре того же года переведён в Иркутский гусарский полк. С ноября 1813 года служил при штабе начальника Кавалерийских резервов генерала А. С. Кологривова; в марте 1816 года вышел в отставку. В июне 1817-го поступил на службу в Коллегию иностранных дел губернским секретарём, в декабре 1817-го получил должность переводчика. В июле 1818 года назначен секретарём при поверенном в Персии, в 1822 году – секретарём «по дипломатической части» при главноуправляющем Грузией генерале А. П. Ермолове. В декабре 1824 года избран членом Вольного общества любителей российской словесности. 22 января 1826 года арестован по делу о восстании декабристов, 2 июня 1826 года освобождён с «очистительным аттестатом». После назначения генерала И. Ф. Паскевича (женатого на двоюродной сестре Грибоедова) командиром Отдельного Кавказского корпуса Грибоедов занимался «заграничными сношениями» с Турцией и Персией, участвовал в подготовке нереализованного проекта Рос. Закавказской компании, внёс значительный вклад в подготовку Туркманчайского мира 1828 года (в марте 1828-го доставил текст договора в Санкт-Петербург, где Грибоедова принял Николай I, наградив чином статского советника и орденом Св. Анны 2-й степени с алмазами). Летом 1828 Грибоедов выехал в Персию в ранге полномочного министра Российской имп. миссии. В августе того же года женился на дочери поэта А. Чавчавадзе – Нине Александровне. Убит в Тегеране разъярённой толпой, ворвавшейся в здание российского посольства.

Литературная деятельность Грибоедова началась в 1814 году публицистическими статьями «Письмо из Брест-Литовска к издателю» и «О кавалерийских резервах» (журнал «Вестник Европы») и продолжилась переводом пьесы К. де Лессера «Молодые супруги» (1815). В 1816 году он выступил как литературный критик с острополемической статьёй «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады "Ленора"», направленной против Н. И. Гнедича и косвенно против В. А. Жуковского, которая вызвала широкий резонанс. Вскоре Грибоедов сблизился с кругом П. А. Катенина и А. А. Шаховского, чьи литературные вкусы были далеки от «мечтательного романтизма» Жуковского и его единомышленников. Совместно с Шаховским и Н. И. Хмельницким написал комедию «Своя семья, или Замужняя невеста» (1817), совместно с Катениным – комедию «Студент» (1817), в которой содержались откровенные насмешки над стилем К. Н. Батюшкова, Жуковского и В. Л. Пушкина, совместно с А. А. Жандром – комедию «Притворная неверность» (1818). Вместе с тем Грибоедов никогда не стремился к активному участию в борьбе литературных группировок, предпочитая независимость. Осенью 1823 года он сблизился с П. А. Вяземским, убеждённым противником Шаховского и Катенина, и сочинил в соавторстве с ним водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» (1824), после чего, формально не порывая с Вяземским, оказался в числе ближайших приятелей его злейшего врага – Ф.В. Булгарина.

Лирика Грибоедова и отрывки незавершённых поэм почти не привлекли внимания современников: его опыты в этом роде («Кальянчи», 1820–1821; «Давид», 1823; «Хищники на Чегеме», 1825; «Там, где вьётся Алазань…», 1826, и др.) принципиально не отличались от многочисленных в 1820-е годы сочинений в «библейском» и «восточном» стилях. В историю русской литературы Грибоедов вошёл как автор комедии «Горе от ума» [основной текст – 1824; 1-е изд., 1833 (с цензурными изъятиями); первые полные издания – 1858 (за границей), 1862 (в России); первые постановки: любительскими труппами – 1827–1828, Кавказ; профессиональными труппами – 1831, С.-Петербург (янв.), Москва (нояб.)], в обсуждении которой приняли участие несколько поколений русских писателей (М. А. Дмитриев, А. А. Бестужев, О. М. Сомов, К. А. Полевой, В. Г. Белинский, А. А. Григорьев, И. А. Гончаров, Д. И. Писарев, Ф. М. Достоевский, Ю. И. Айхенвальд, М. О. Меньшиков и мн. др.). Если потомки оценивали комедию, как правило, высоко, то современники (в т. ч. А. С. Пушкин, Вяземский, Д. В. Давыдов, А. А. Дельвиг) более сдержанно, поскольку созданный Грибоедовым образ культурной жизни московского дворянства оказался слишком далёким от реальности, а поведение главного героя воспринималось как не вполне адекватное: свои обличительные монологи он адресовал тем, кто ни согласиться с ним, ни понять его не мог. В «декабристской» среде, однако, видели в Чацком «героя века», образцового либерала, и именно это восприятие комедии оказалось востребованным во 2-й пол. XIX и особенно в XX вв.

Художественное своеобразие «Горя от ума» обусловлено стремлением Грибоедова к широкому синтезу выразительных возможностей классицизма и романтизма. С одной стороны, он учёл требование единства времени, места и действия, активнейшим образом использовал «говорящие» фамилии и ориентировался на традиционные сценические амплуа (резонёра, обманутого отца, хвастливого воина, комической старухи и др.). С другой стороны, с образом Чацкого, классического резонёра, не устающего негодовать на общественные нравы, соотнесены едва ли не все основные перипетии судьбы романтического героя: одиночество (Чацкий противопоставлен не только консервативной Москве Фамусова, но и либеральной – Репетилова), странствие, изгнание и проклятие, воспоминания, крушение любви, которая понимается в полном соответствии с романтической трактовкой конфликта идеала и действительности, и т. п. Исключительно сложной оказалась жанровая структура пьесы: традиция высокой комедии классицизма усложнялась взаимодействием с целым рядом иных форм, и в первую очередь с комедией салонной, которая наполнилась злободневным общественным содержанием. Первый монолог Чацкого представляет собой эпиграмматический цикл, а последующие в целом тяготеют к сатире, но при этом в них присутствуют и отдельные элегические мотивы; «сон» Софьи является пародией на баллады Жуковского, и т. д. Стиль комедии также отразил общее стремление Грибоедова к синтезу: салонная речь сочетается с просторечием, ирония – с патетической декламацией, краткие афористические реплики – с обширными монологами, точность высказывания – с приёмами словесной игры. Смысловая структура комедии – результат скептического переосмысления некоторых представлений, выдвинутых эпохой Просвещения (ум и чувство личного достоинства ведут человека не к счастью, а к горю).

Ряд литературных замыслов Грибоедов не успел реализовать (трагедии «1812-й год», «Грузинская ночь»). Из музыкальных сочинений Грибоедова сохранились 2 вальса (e-moll, As-dur).