Госуда`рственная ду`ма в Российской империи — в 1906—1917 в России нижняя палата парламента. Создана в 1906 в результате Революции 1905—1907. В Манифесте 17 октября 1905 Николай II обещал ввести не законосовещательный (Булыгинская дума), а законодательный представительный орган власти. 11 декабря 1905, время декабрьских восстаний, был издан указ «Об изменении положения о выборах в Государственную думу». В соответствии с ним практически всё мужское население страны в возрасте старше двадцати пяти лет (кроме солдат, студентов, поденных рабочих и части кочевников) получило избирательные права. 20 февраля 1906 вышел акт «Учреждение Государственной думы», определивший ее компетенцию: прежде всего предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного бюджета. Но выбирать следовало только нижнюю палату парламента — Г. д., а верхней палатой становился наполовину назначенный императором Государственный совет. Окончательно изменение политической системы было закреплено 23 апреля 1906 в «Основных законах Российской империи». Никакой новый закон не мог быть принят без одобрения Государ-ственного совета и Г. д. и «восприять силу» без утверждения императора. При возникновении чрезвычайных обстоятельств правительство с одобрения императора имело право издавать чрезвычайные указы, по статусу приравниваемые к законам. Эти указы не могли противоречить основополагающим законам 1906 и должны были выноситься на рассмотрение парламента в течение первых двух месяцев после возобновления его работы. Если позиция Г. д. не удовлетворяла императора, он мог распустить Г. д. и принимать временное законодательство. Так в 1906 была начата столыпинская аграрная реформа. Г. д. избирали на 5-летний срок (две из четырех дореволюционных дум так долго не прожили). Выборы в Г. д. были непрямыми и неравными, проходили они по трем куриям: уездных землевладельцев, городской и крестьянской. Каждая курия избирала выборщиков, которые выбирали депутатов. Представительство рабочих было уменьшено, а помещиков — увеличено. Крупные землевладельцы сразу избирали выборщиков от губернии, а остальные землевладельцы — сначала уездных выборщиков, а те уже губернских. Также трехступенчатыми были выборы от рабочих. Для крестьян выборы были четырехступенчатыми. Соотношение голосов землевладельческой, городской, кре-

стьянской и рабочей курии было 1 : 3: 15 : 45.

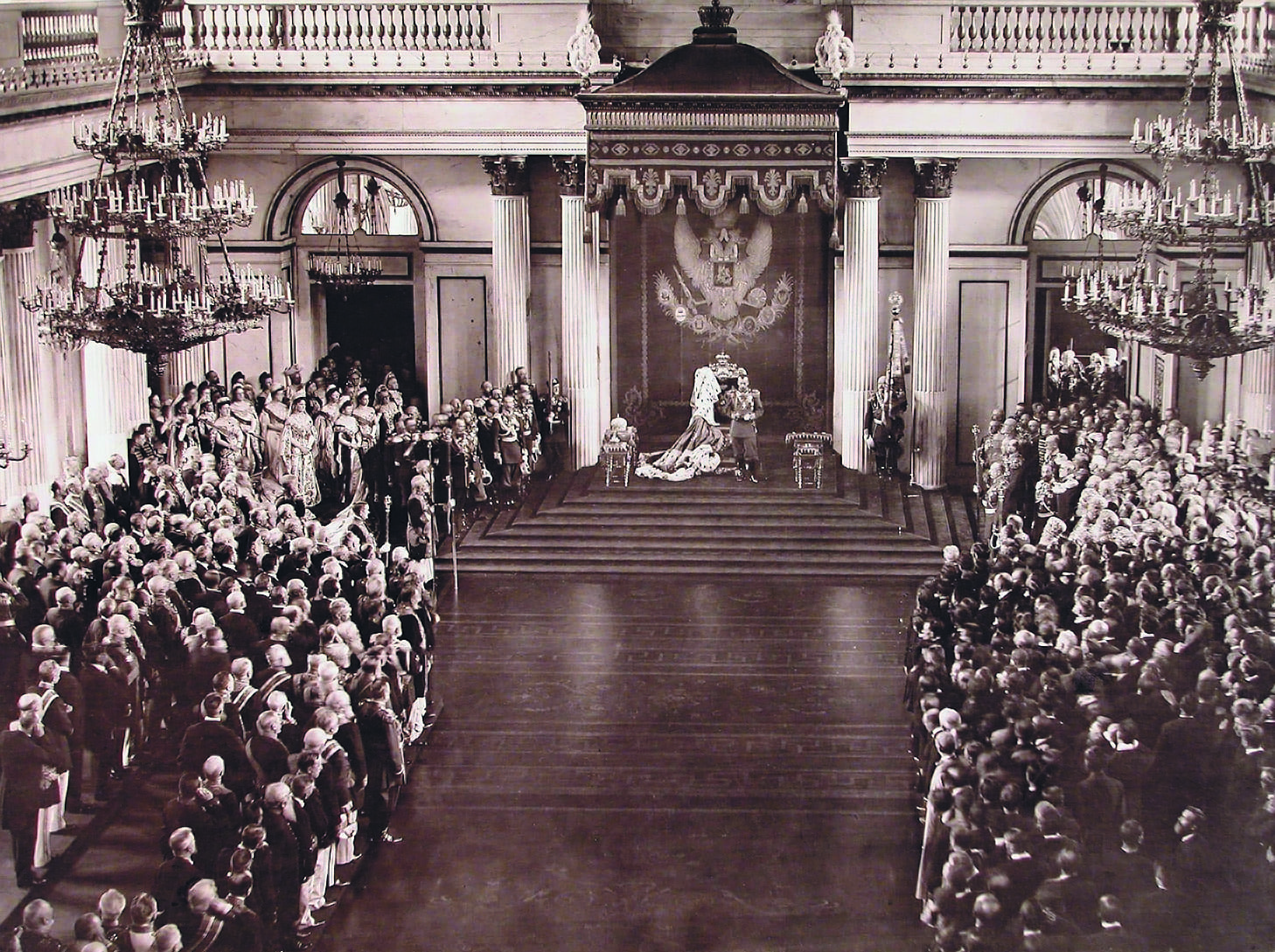

В марте-апреле 1906 прошли выборы в Г. д. Часть социалистов, в том числе большевики (см. Большевизм), бойкотировали выборы. Было выбрано 153 конституционных демо-крата (кадета), 107 трудовиков (в их состав сначала входили и социал-демократы), 63 депутата от национальных окраин (поляки, литовцы, латыши и т. д.), 13 октябристов и др. «Черносотенцы» в Думу не прошли. 27 апреля 1906 I Г. д. начала работу. Ее председателем был избран С. А. Муромцев. Депутаты рассмотрели два аграрных законопроекта, один из которых был представлен кадетами, а другой — трудовиками. Оба проекта были слишком радикальными для императора. Ни власть, ни думское большинство не шли на уступки, что способствовало радикализации политической обстановки в условиях продолжавшейся революции. 8 июля 1906 Николай II распустил I Г. д. Роспуск думы вызвал политический кризис в стране, было принято Выборгское воззвание.

II Г. д. открылась 20 февраля 1907 и оказалась еще радикальнее первой. Трудовики получили 104 места; кадеты — 98; социал-демократы — 65; эсеры — 37; правые — 34; народные социалисты — 16; умеренные и октябристы — 32; национальные группы (польское коло, мусульман-ская группа) — 76. Председателем II Г. д. стал кадет Ф. Головин. 3 июня 1907 в результате Третьеиюньского переворота 1907 Г. д. была распущена, а выборное законодательство изменено. Голос одного помещика приравнивался к 260 голосам крестьян и 543 голосам рабочих.

III Г. д., работавшая 1 ноября 1907 — 9 июня 1912, стала первой думой, не распущенной раньше срока. Октябристы получили 148 мест; националисты и правые — 144; кадеты — 53; а социал-демократы — 19. Таким образом, центром думы стали октябристы, поддерживавшие П. А. Столыпина. Благодаря этому правительство опиралось на правоцентристское большинство (октябристы и крайние монархисты, около 300 голосов), проводя охранительные мероприятия, и на левоцентристское большинство (октябристы, кадеты и прогрессисты, более 250 голосов), углубляя реформы.

Председателями III Г. д. были октябристы Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко. Всего за 1907—1912 годы дума рассмотрела 2432 законопроекта, но большинство из них были малозначительными, ими правительство целенаправленно перегружало думу. 14 июня 1910 Г. д. одобрила столыпинский аграрный закон — уже фактически действовавший с 1906 и лишь чуть поправленный.

IV Г. д. приступила к работе 15 ноября 1912. Октябристы уменьшили представительство (хотя и сохранили влияние, оставшись в центре), получив 99 мест; националисты и правые получили 153 места; группа центра — 33; кадеты — 57; прогрессисты — 47; социал-демократы — 14, трудовики — 9. Председателем остался М. В. Родзянко. В связи с поражениями в Первой мировой войне 22 августа 1915 в Г. д. был создан оппозиционный Прогрессивный блок, депутаты которого приняли активное участие в Февральской революции 1917. Однако после нее вся власть, в том числе законодательная, перешла к Временному правительству, а Г. д. была фактически распущена. Формально решение о роспуске было принято правительством 6 октября 1917 в связи с предстоящими выборами в Учредительное собрание. В Конституции РФ 1993 нижняя палата Федерального собрания также называется Г. д.

Лит.: Выборы в I—IV Государ-ственные Думы Российской империи (Воспоминания современников. Документы и материалы). М., 2008; Государственная дума. 1906—1917. Стенографические отчеты. М., 1995; Козбаненко В. А. Партийные фракции в I и II Государственных Думах России. 1906—1907. М., 1996; Козодой А. И. Александр Иванович Гучков и Великая русская революция. Новосибирск, 2015; Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991; Родзян-

ко М. В. Крушение империи. Харьков, 1990; Флоринский М. Ф. Кризис государственного управления в России в годы Первой мировой войны. Л., 1988; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.