В древнегреческой мифологии богини времен года.

Горы (букв. «времена», «времена года»), согласно Гесиоду, – три дочери Зевса и Фемиды: Эвномия («благозаконие»), Дике («справедливость»), Эйрена («мир»); сестры мойр и харит (Theog., 901-911;cp.: Pind. Ol., XIII, 6-10); эти имена подчеркивают значение образа гор в политическом и морально-нравственном отношении. В позднейшей традиции называется разное число гор, разнятся и их имена. Согласно Павсанию, в Афинах горы носили имена, связанные с сезонными изменениями растительности: Талло – богиня цветения, Карпо – богиня плодов (IX, 35, 2), к ним добавляют еще Ауксо – богиню произрастания, которую Павсаний называет среди харит. Античные авторы, упоминая гор, часто не называют их по именам (Od., XI, 295; XII, 4; Hesiod. Opp. et dies, 75; Pind. Pyth., IX, 60 etc.). Представления о горах тесно связаны с образами муз, нимф, харит, иногда они отождествляются и имеют одинаковые имена (Paus., IX, 35, 2). Культ гор, по сообщению Павсания, кроме Афин засвидетельствован во многих местах Пелопоннеса, горы были особенным почитаемы сельским населением.

Горы следят за божественным миропорядком, и закономерным течением жизни богов, героев и людей, вносят в нее установленную периодичность. В ведении гор находилась также погода; у Гомера они – хранительницы небесных врат Олимпа, которые они отворяют и запирают, горы выпускают и удерживают облака, эти «привратницы неба» заботятся о колеснице Геры и кормят амброзией ее коней (Il., V, 749-751; VIII, 432-435), а также запрягают коней Гелиоса (Ovid. Met., II, 118-121). Их функции, связанные с правильным течением растительного цикла и плодородием полей, переплетаются с обязанностями Деметры, в ведении которой также находилась смена времен года и погода (Hom. Hymn.,V, 54), а также Гелиоса и Аполлона, Афродиты (Aristoph. Pax, 556-559; Hom. Hymn., X, 5-13) и Диониса (Philochor., FgrHist 328 F 5b).

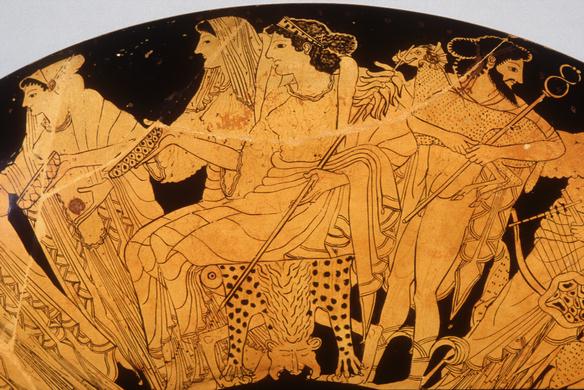

В произведениях искусства (самые ранние – «чаша Финея», «ваза Франсуа», «чаша Сосия») горы обычно изображались прекрасными молодыми женщинами в окружении ярких цветов и пышной растительности или других символов плодородия, весьма популярны были изображения танцующих гор; особенно широко образы гор представлены в искусстве времени Римской империи; их образы часто встречаются и в последующей художественной традиции.

Иллюстрация:

Аполлон и горы. Картина Г.-Ф. Керстинга. 1822. Гюстров (Германия), Государственный музей Шверина.

Автор статьи: О.В. Кулишова