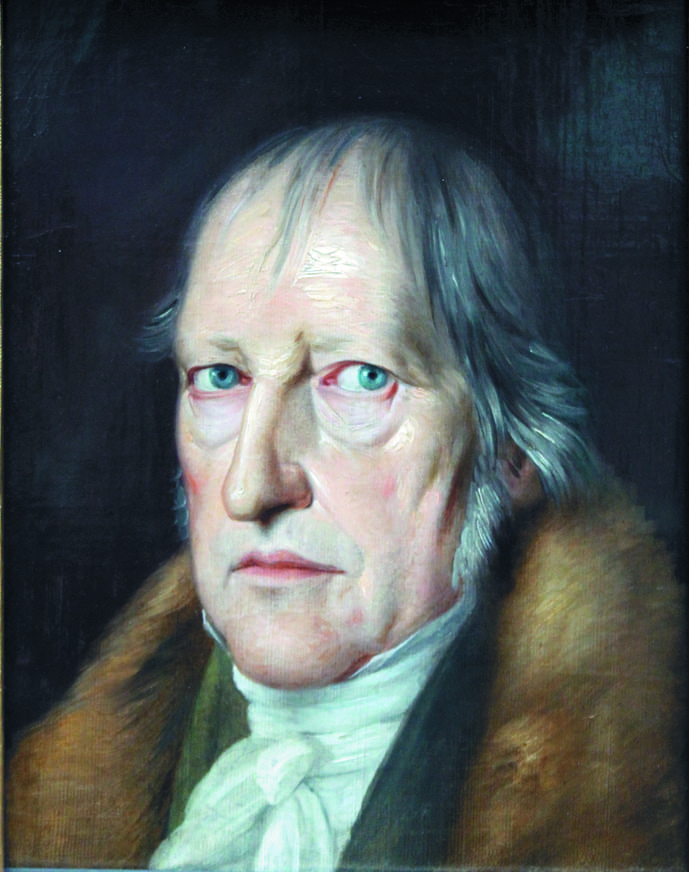

Ге́гель (нем. Hegel), Георг Вильгельм Фридрих (27.08.1770, Штутгарт — 14.11.1831, Берлин) — немецкий философ, создатель системы «абсолютного идеализма» и диалектического метода; оказал огромное влияние на мировую философию и культуру. Родился в семье вюртембергского чиновника. В 1788—1793 учился в Тюбингенском теологическом институте вместе с Ф. В. Шеллингом и Ф. Гёльдерлином. Отказавшись от пасторского призвания, стал домашним учителем в Берне (1793—1796) и Франкфурте-на-Майне (1797—1800), интенсивно занимаясь самообразованием. В 1801—1806 — преподаватель в Йенском университете. Именно в Йене сформировались основные черты философии Г., выраженные в частности в «Феноменологии духа» (завершена в начале 1807). В 1806—1808 в Бамберге редактирует «Бамбергскую газету», в 1808—1816 директор гимназии в Нюрнберге. Там были написаны «Философская пропедевтика», «Наука логики» (3 тт., 1812—1816). В 1816—1818 — профессор Гейдельбергского университета. В 1817 опубликовал «Энциклопедию философских наук». С 1818 — профессор Берлинского университета. «Основы философии права» написаны в 1820—1821. В 1822, 1824 и 1827 посетил Брюссель, Вену и Париж. В 1829—1830 избран ректором Берлинского университета. Скоропостижно скончался от холеры. Лекции Г. по философии истории, философии религии (включая курс о доказательствах бытия Бога), истории философии, эстетике были изданы посмертно по рукописям Г. и записям слушателей. Всемирная история воспринимается Г. как самораскрытие духа во времени, чьей сущностью является свобода, а содержанием и конечной целью – осознание свободы. Видел в государстве реализацию в исторически определенной форме абсолютной идеи, выражение «народного духа». «Государство есть божественная идея как она существует на земле» (Соч. Т. 8. С. 38). Если у восточных народов был свободен только один человек (правитель), в греко-римском мире — некоторые (граждане, но не рабы), то христианство приносит сознание свободы всех людей. Великих людей, воплощающих смысл эпохи, Гегель называет «доверенными лицами» мирового духа, «хитрость» которого состоит в том, что он прокладывает себе путь, используя «игру страстей», частные цели и интересы отдельных лиц. Политически Г. был сторонником конституционной монархии. Высказанный им в предисловии к «Философии права» знаменитый тезис «Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно» стал предметом споров о возможности и границах общественных преобразований.

Соч.: Gesammelte Werke / Hrsg. von der Nordrhein Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Hamburg, 1968—2017. Bd. 1—24 (продолж.); Сочинения. М., [1930]—1958. Т. 1—14; Эстетика: В 4 тт. М., 1968—1973; Работы разных лет: В 2 тт. М., 1970—1971; Наука логики. Т. 1—3. М., 1970—1972; Энциклопедия философских наук. Т. 1—3. М., 1974—1977; Философия религии: В 2 тт. М., 1977; Политические произведения. М., 1978; Философия права. М., 1990.

Лит.: Фишер К. История новой философии. Т. 8: Гегель. Его жизнь, сочинения и учение. Полутом 1. СПб., 1902. М.—Л., 1933. Полутом 2. СПб., 1903; Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. Т. 1—2. М., 1918; Haering Th. Hegel. Sein Wollen und sein Werk. Bd. 1—2, Leipzig—Berlin, 1929—1938; Hegel-Lexikon / Hrsg. von Н. Glöckner. Bd. 1—4. Stuttgart, 1935—1939; Чижевский Д. И. Гегель в России. Париж, 1939; Бакрадзе К. С. Система и метод философии Гегеля. Тбилиси, 1958; Hegel-Studien. Bd. 1—40—. Bonn, 1961—2005—; Hegel bei den Slaven / Hrsg. von D. Tschizewskij. 2. Aufl. Bad Homburg, 1961; Avineri Sh. Hegel’s Theory of the Modern State. Cambridge, 1972; Rosenkranz К. G. W. F. Hegels Leben. Darmstadt, 1969; Kroner R. Von Kant bis Hegel. 3. Aufl. Тübingen, 1977. Bd. 1—2; Мотрошилова Н. В. Путь Гегеля к «Науке логики». Формирование принципов системности и историзма. М., 1984; Heidegger М. Hegels Phänomenologie des Geistes // Heidegger М. Gesamtausgabe. Bd. 32. Frankfurt-am-Mein, 1987; Нösle V. Hegels System. Bd. 1—2. Hamburg, 1987; Dilthey W. Die Jugendgeschichte Hegels // Dilthey W. Gesammelte Schriften. 6. Aufl. Bd. 4. Stuttgart, 1990; Каримский А. М. Философия истории Гегеля. М., 1988; Materialien zu Hegels «Phänomenologie des Geistes» / Hrsg. von Н. F. Fulda, D. Henrich. 8. Aufl. Frankfurt-am-Mein, 1992; Быкова М. Ф., Кричевский А. В. Абсолютная идея и абсолютный дух в философии Гегеля. М., 1993; Быкова М. Ф. Мистерия логики и тайна субъективности: О замысле феноменологии и логики у Гегеля. М., 1996; Власов А. Д. Словарь по философии Гегеля. Т. 1—2. М., 1997—2000; Коротких В. И. Очерк исследования структуры системы философии Гегеля. М., 1999; Кожев А. Введение в чтение Гегеля / Пер. с фр. СПб., 2003 [1947]. Ф. С. Меров.