Российский живописец, график, теоретик искусства, яркий представитель русского авангарда.

Родился в семье кучера и прачки, к 1896 году осиротел, семья осталась в попечении старшей сестры Александры. Закончил приходскую школу (1897), в этом же году семья переехала в Санкт-Петербург. Учился в живописно-малярных мастерских (1897-1901), затем в частной мастерской академика Л.Е. Дмитриева-Кавказского (1902-1908). После трёх неудачных попыток поступить в Петербургскую Академию художеств стал вольнослушателем Высшего художественного училища при ней (1908-1910). В 1905-1907 годах путешествовал по России, также посетил Иерусалим, в 1912 году побывал в Италии и Франции.

С 1910 года участвовал в выставках «Союза молодёжи» (1910-1914). В первых произведениях заметно влияние символизма ("Запад и Восток", "Восток и Запад", «Мужчина и женщина» (все 1912-1913), «Пир королей» (1913), все в ГРМ, Санкт-Петербург). Уже на этом этапе проявилась аллегоричность, иносказательность творчества Филонова. Особенностью его метода, названного художником аналитическим искусством, стало конструирование изображения из кристаллических ячеек. При этом картина должна отражать не только внешнюю видимость мира, но и некое внутреннее знание о нём. Теоретическое обоснование метод получил в неопубликованной статье «Канон и закон» (1912).

Филонов сближается с литературным обществом «Гилея», особенно с входящим в него В.В. Хлебниковым. Участвует в создании декораций для постановки трагедии «Владимир Маяковский» (1913), иллюстрирует сборник стихов «Футуристы. Рыкающий Парнас» и «Изборник» В.В. Хлебникова (оба 1914). Под влиянием последнего обращается к поэзии, в поэме «Пропевень о проросли мировой» (1915) сочетая мотивы мистического преображения человека и природы с антивоенным пафосом. В многих работах этого времени («Постройка города» (1913), «Рабочие» (1915-1916)) образ городской цивилизации трактуется как источник зла, уродующий людей. В то же время в таких произведениях, как "Крестьянская семья (Святое семейство)" (1914), "Коровницы" (1914), цикле "Ввод в мировый расцвет" (вторая половина 1910-х), рисунках "Георгий Победоносец" (1915), "Мать" (1916) отражены мечты художника об утверждении на земле царства справедливости и правды.

В 1916-1918 годах Филонов участвовал в Первой мировой войне. Воевал на Румынском фронте. Вернувшись с войны, активно включился в художественную жизнь. В 1919 году на выставке в Зимнем дворце демонстрирует цикл картин «Ввод в мировой расцвет», тепло встреченный критикой. В 1922 году Филонов предпринял попытку реорганизации живописного и скульптурного факультетов Академии художеств, но профессором стать отказался. Будучи одним из организаторов Государственного института художественной культуры в Петрограде, в 1923 году возглавил в нём отдел общей идеологии. В том же году опубликована «Декларация Мирового расцвета» (Жизнь искусства. 1923. № 20), ставшая новым идеологическим обоснованием теории аналитического искусства. В 1925 году вокруг Филонова консолидируется кружок его последователей, получивший название «Мастера аналитического искусства» (МАИ). В 1927-м участники группы МАИ специально для выставки в Ленинградском доме печати написали 22 картины и выполнили одну раскрашенную скульптуру. Тогда же ими была оформлена постановка пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» (реж. И. Терентьев).

Выставка подверглась разгромной критике. С этого же времени начинается фактическая травля Филонова, в 1930 году запрещается его персональная выставка в Русском музее, он систематически подвергается нападкам в прессе. Центральной работой художника этого времени являются 2 варианта картины «Формула весны» (1927-1929), которой предшествовали и другие «формулы» («Формула пролетариата», 1912-1913; «Формула космоса», 1918-1919).

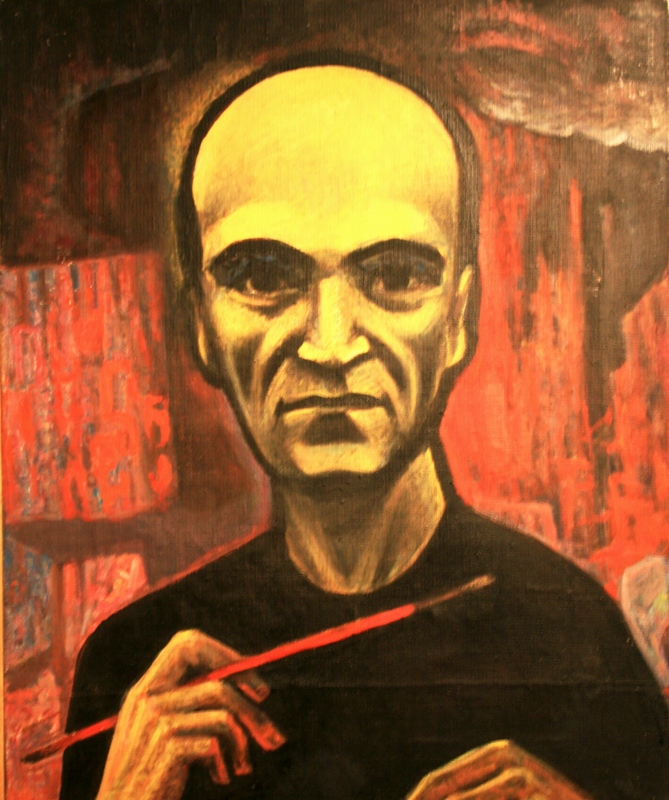

Тем не менее, в 1933 году членам объединения МАИ поручено проиллюстрировать новый перевод карело-финского эпоса «Калевала» (М.-Л., 1933), Филонов выступил редактором. Его работы в духе социалистического реализма («Тракторный цех Путиловского завода (1931), портрет И.В. Сталина (1936), обе в ГРМ) успеха не имели. В последние годы художник жил отчуждённо, отказывался от заказов. Принципиально отказывался продавать свои работы, считая их достоянием пролетариата. Умер от голода в блокадном Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Наследие Филонова было сохранено его сестрой Е.Н. Глебовой и в 1977 году передано в дар ГРМ.