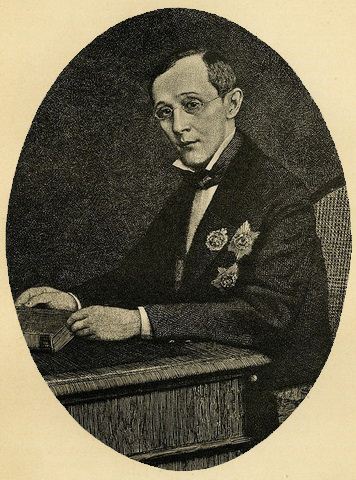

Российский военный историк, писатель, публицист, генерал-майор, один из главных идеологов русской национальной политики на Кавказе и в восточном вопросе.

Фадеев родился в дворянской семье. Отец Андрей Михайлович Фадеев (1789—1867) занимал пост председателя конторы по делам иностранных поселенцев в Новороссии, находившейся в Екатеринославе. В дальнейшем он был Главным попечителем кочующих народов, саратовским губернатором, а с 1846 г. управляющим государственными имуществами на Кавказе. Мать Фадеева, Елена Павловна (1789—1860) (урожденная княжна Долгорукая) была очень образованной и одаренной женщиной: владела пятью языками, занималась изучением кавказской флоры, под ее влиянием А.М. Фадеев стал заниматься обустройством кавказских курортов. Кроме сына Ростислава в семье было еще три дочери. Одна из них писательница и мать религиозного философа Е.П. Блаватской и детской писательницы В.П. Желиховской Елена Ган, работавшая под псевдонимом «Зинаида Р-ва». Другая – Екатерина стала матерью будущего министра финансов Российской империи С.Ю. Витте. Третья дочь – Надежда была хранительницей семейного архива, членом многих благотворительных обществ и занималась публикацией сочинений своего брата.

Первые годы жизни Фадеев провел в Екатеринославе, а затем путешествовал по местам службы отца. Первоначальное образование он получил в двух пансионах, сначала в Екатеринославе, а затем в Одессе. В 1837 г. был отправлен в Петербург для поступления в артиллерийское училище, куда он успешно сдал вступительный экзамен в следующем 1838 г. Однако Фадеев училище не окончил, так как допустил непростительное нарушение дисциплины: за грубый ответ дежурному офицеру он был посажен под арест в артиллерийский модельный кабинет, где зарядил одно из орудий и выстрелил. За такой проступок его ожидало разжалование в солдаты, и только благодаря заступничеству родственника Фадеева по матери начальника артиллерийского штаба И.А. Долгорукова он был выслан в 1839 г. юнкером на батарею в Тирасполь. Пробыв там год, Фадеев был переведен в конноартиллерийскую батарею в Саратов. В 1842 г. сдал экзамен на чин офицера в Петербурге и вернулся в Саратов прапорщиком конной артиллерии, однако не застал свою батарею и по желанию отца вышел в отставку. В течение следующих лет Фадеев нигде не служил и усиленно занимался самообразованием. Он был одним из образованнейших людей своего времени, формально не имея диплома какого-либо учебного заведения.

В 1844 г. он отправился волонтером на Кавказ, где участвовал в нескольких экспедициях и был дважды ранен. Несдержанность была главной чертой, осложнявшей жизнь Фадеева. В 1846 г. находясь в отпуске в Петербурге, он взялся хлопотать об освобождении сосланного в Саратов графа М. Потоцкого, в результате чего был выслан «за непозволительную болтовню» из столицы домой в Екатеринослав под домашний арест. Под домашним арестом Фадеев находился до 1849 г., когда был освобожден из-под надзора благодаря ходатайству кавказского наместника князя М.С. Воронцова. Эта история имела неприятные последствия для дальнейшей карьеры Фадеева, поскольку все полагали, что сослан он был за политическое дело.

После этого инцидента Фадеев перебрался в Тифлис, где служил его отец. Там в 1850 г. он вновь поступил на военную службу и получил назначение в горную батарею на южной границе Дагестана. Он воевал до конца Кавказской войны. Во время Крымской войны (1853-1856 гг.) он также сражался на Кавказском фронте против турок, отличился в сражениях при Башкадыкляре и Курукдаре и взятии Карса.

В 1852 г. Фадеев был произведен в подпоручики и награжден орденом Святой Анны 3-ей степени, в 1853 г. — произведен в поручики и награжден золотой саблей с надписью «За храбрость», в 1854 г. — орденом Святого Владимира 4-ой степени с бантом.

Описание сражения под Башкадыкляром, написанное Фадеевым по приказу генерала князя В.О. Бебутова (1791-1858) на русском и французском языках, и опубликованное в «Северной пчеле» и «Journal de St. Peterbourg» было первой его печатной работой. В 1857 г. он получил чин штабс-капитана, в начале 1858 г. — капитана, в 1859 г. за штурм аула Шамиля на плато Гуниб награжден орденом Святого Станислава 2-ой степени.

С 1859 г. состоял в должности офицера по особым поручениям при наместнике и главнокомандующем кавказской армией князе А.И. Барятинском и по его просьбе написал официальную историю Кавказской войны, вышедшую в 1860 г. под заглавием «Шестьдесят лет кавказской войны». В том же году Фадеев был произведен в полковники. А в марте 1860 г. в Тифлисе на заседании Кавказского отделения Императорского Русского Географического общества он был избран его членом.

В 1861 г. он сопровождал императора Александра II в его поездке по Кавказу и был награжден орденом Святого Владимира 3-ей степени собственноручно государем.

По окончании Кавказской войны в 1864 г. Фадеев был произведен в генерал-майоры. Так он прошел путь от прапорщика до генерала.

С августа 1864 г. по январь 1865 г. Фадеев публиковал в газете «Московские ведомости» свои «Письма с Кавказа», которые затем вышли отдельным изданием.

В 1866 г. военный министр Д.А. Милютин предложил Фадееву должность при министерстве, однако последний, будучи несогласным с политикой реформ, отказался от этого предложения. В течение 1867 г. в «Русском вестнике» публиковались статьи о Фадеева «Вооруженные силы России», вышедшие в 1868 г. отдельным изданием. В этих работах он выступил с критикой бюрократизации управления армией и военной реформы Д.А. Милютина, считая, что введение военных округов подрывает боеспособность российской армии. В результате этой полемики с военным министерством Фадеев в 1867 г. вынужден был уйти в отставку.

В 1873 г. выпустил сборник статей «Наш военный вопрос», в конце которого была помещена брошюра «Мнение о восточном вопросе», выходившая в 1869 г. в нескольких номерах газеты «Биржевые ведомости». Суть восточного вопроса, по мнению Фадеева, состояла в перманентном стремлении Запада, прежде всего германской расы, растворить в себе славянство. Отсюда необходимость объединения разрозненных славянских народов под главенством России. Эта работа, переведенная на английский и некоторые славянские языки, вызвала широкий общественный резонанс, как в Австро-Венгрии и Османской империи, так и в славянских странах.

В 1871 г. Фадеев вместе с «Ташкентским львом» генералом М.Г. Черняевым организовали газету «Русский мир», редактором которой стал генерал В.В. Комаров. В 1874 г. он опубликовал книгу «Русское общество в настоящем и будущем», состоящую из статей, выходивших в «Русском мире» в 1872 г. под общим заглавием «Чем нам быть?». В этой работе Фадеев критиковал реформы 60-х гг. за их бессословный характер. В области государственного строительства предлагал правительству ориентироваться на сословный строй Англии, укреплять дворянство, развивать земское самоуправление с его участием и активно формировать общественную элиту, пополняя ее одаренными людьми из всех сословий.

Фадеев был активным публицистом охранительного направления, его статьи, посвященные организации армии переводились на немецкий, английский и некоторые славянские языки. Он получал предложения о поступлении на службу в качестве военного советника от ряда зарубежных правительств. В частности в 1870 г. его приглашали провести реорганизацию египетской армии по российскому образцу. Фадеев решил принять это предложение, надеясь подготовить египетскую армию к восстанию против Османской империи одновременно с восстанием славян на Балканах. Он приехал в Египет в начале 1875 г. Однако, когда Египет начал военные действия против христианской Эфиопии, Фадеев отказался способствовать войне против единоверного народа и в апреле 1876 г. оставил службу в Египте.

В 1876 г. когда с началом сербско-турецкой войны товарищи Фадеева генералы М.Г. Черняев и В.В. Комаров прибыли добровольцами в Сербию, Фадеев получил личный приказ от императора Александра II не следовать за ними. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Фадеев обратился к болгарскому вопросу: выступил с предложением формирования болгарского ополчения из болгар, проживающих в России, и занимался сбором средств на вооружение этого ополчения. В действующую армию ему поступить не удалось, и он выехал в Сербию, где провел два месяца в качестве советника князя Милана Обреновича, за что был награжден орденом Таковского креста 1-ой степени. Несмотря на то, что в этот раз император Александр II был не против присутствия Фадеева в Сербии, министр иностранных дел князь А.М. Горчаков настоял на его отъезде.

Осенью 1877 г. Фадеев перебрался в Черногорию в качестве военного представителя России, не имея на это официальных полномочий. Он активно участвовал во всех боевых действиях, в частности в штурме Антивари (современный Бар), недалеко от которого в благодарность за помощь по окончании войны получил участок земли от черногорского князя Николы I Петровича Негоша. Фадеев также был награжден черногорским орденом князя Даниила 1-ой степени.

Дважды - летом 1878 и 1879 гг. Фадеев приезжал в императорскую резиденцию в Ялту. Первый раз для представления своих проектов о необходимости участия России в строительстве железных дорог в Сербии, а второй раз для ознакомления государя со своими записками о современном состоянии России. Эти записки с высочайшего соизволения вышли в 1881 г. без цензурных правок в Лейпциге, под названием «Письма о современном состоянии России». Взгляды, высказанные Фадеевым в этих записках, разделял и министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, который способствовал возвращению Фадеева на службу: он был причислен к главному штабу и откомандирован в министерство внутренних дел. Однако уже 1 марта 1881 г. император Александр II был убит.

В этот период Фадееву пришлось взять на себя функцию защитника монархии. В мае 1881 г. он стал осуществлять контроль над «Правительственным вестником» — главным официальным изданием России, а также вместе с племянником С.Ю. Витте и другими встал у истоков тайного монархического общества «Славянская дружина», просуществовавшего до осени 1882 г. Тогда же Фадеев получил извещение от генерального штаба, что к июню 1884 г. будет переведен в запас.

Умер Фадеев 29 декабря 1883 г. и был похоронен на родовом участке Одесского кладбища, которое было уничтожено в 30-х гг. ХХ в. Жены и детей не имел.

Сочинения:

Собрание сочинений. Т. 1-3. СПб., 1889-1890.

Государственный порядок. Россия и Кавказ М., 2010.