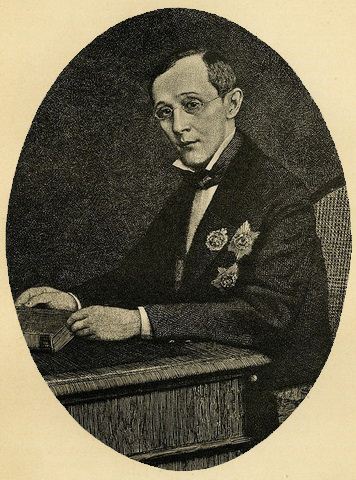

Химик, сельский хозяин и публицист.

Химик.

До 15-летнего возраста воспитывался в семье, а затем поступил на курсы офицеров при Михайловском артиллерийском училище. По окончании училища в 1853 г. он оборудовал свою домашнюю лабораторию, а в 1857 г. он вместе с Н. Н. Соколовым основал частную химическую лабораторию, а в 1859 г. учредил и редактировал первый научный русский журнал по химии «Химический журнал Н. Соколова и А. Энгельгардта». В этом журнале, помимо издателей, печатали свои работы Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров и другие ученые. В 1866 – 1869 гг. был профессором химии в санкт-петербургском земледельческом институте. За это время им были исследованы курские фосфориты, разработан способ разложения костей щелочами (способ Ильенкова и Энгельгардта) и произведены многие другие работы ("О действии анилина на изатин", "О действии хлор- и броманилина на изатин", "Об изомерных крезолах", "О производных тимола", "О нитросоединениях", совместно с П.А. Лачиновым - "О крезолах и нитросоединениях" - работа, увенчанная премией Императорской Академии Наук, и др.), за совокупность которых Харьковский университет присудил ему степень доктора химии honoris causa. Академия наук присудила ему и П. А. Лачилову Ломоносовскую премию (1870) за работу «О крезолах и нитросоединениях».

Сельское хозяйство.

В связи со студенческими волнениями, был сослан в 1870 г. в родовое имение в село Батищево (Смоленской губернии, Дорогобужского уезда), где занялся практическим хозяйством и это дело не оставлял до конца своей жизни, отдавая ему, главным образом, свои силы и средства. Условия, среди которых приходилось работать Э. в новой обстановке, и труды его в интересах местного хозяйства, увлекательно описаны им в ряде статей, помещавшихся в "Отечественных Записках" под заглавием "Из деревни". Письма эти, собранные затем в отдельную книгу, немало способствовали пробуждению в русском обществе влечения к сельскому хозяйству и до настоящего времени не потеряли громадного своего педагогического значения, как настольная книга для каждого начинающего хозяина.

Благодаря этому, Батищево одно время сделалось местом паломничества для людей, желавших "сесть на земле". Общественное значение хозяйственной деятельности Э. заключается в создании особого типа хозяйства и выяснения новых его форм для огромного района - северной нечерноземной России. Им решено много вопросов северного хозяйства, и притом вопросов основных (разработка пустошей и ляд, введение в севооборот клевера и льна, постановка продуктивного скотоводства, применение минерального удобрения, в особенности фосфорита и каинита). По смерти Э. имение Батищево, в котором производились опыты по выяснению всех этих вопросов, приобретено Министерством земледелия и государственного имущества и обращено в опытное хозяйство и "Энгельгардтовскую сельскохозяйственную опытную станцию".