Русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1877).

Фамилия образована от названия родового села Достоево (ныне Ивановского р-на Брестской обл., Белоруссия), пожалованного минским князем Ф. И. Ярославичем предку Достоевского – шляхтичу Даниле Ивановичу Ирцишчевичу (Арцишчевичу) в 1506 году.

Отец Достоевского, Михаил Андреевич (1789–1839), из духовного сословия, служил штаб-лекарем в московской Мариинской больнице для бедных; в 1828 году получил звание потомственного дворянина.

В 1831–1833 годах приобрёл небольшие имения в Каширском уезде Тульской губернии – сельцо Даровое и соседнюю деревню Черемошню (тёплые детские воспоминания о летних поездках туда отразились в художественных произведениях и публицистике писателя). Достоевский запомнил отца как человека независимого, но угрюмого, вспыльчивого и подозрительного, жившего в ожидании несчастий, разорения, бедности.

Выйдя в отставку в 1837 году после смерти жены, отец писателя поселился в Даровом; в 1839 году, по устному преданию и воспоминаниям родственников, был убит своими крепостными крестьянами, по документам – умер от апоплексического удара.

Мать Достоевского, Мария Фёдоровна (из купеческого звания; урождённая Нечаева, 1800–1837), была натурой поэтической и религиозной.

В семье Достоевских было ещё шестеро детей: Михаил (М. М. Достоевский), Варвара (1822–18), Андрей (архитектор и мемуарист, 1825–1897), Вера (1829–1896), Николай (архитектор, 1831–1883), Александра (1835–8189). Дети росли в атмосфере строгости и благочестия, в семье царил культ русской истории и литературы.

Первыми книгами Достоевского стали «Сто четыре Священные истории Ветхого и Нового Завета», «История государства Российского» Н. М. Карамзина, а также произведения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина. В 1833 году мальчик был отдан в полупансион Н. И. Драшусова; с осени 1834-го по весну 1837 года Достоевский и его старший брат Михаил посещали частный пансион Л. И. Чермака, где их кумиром стал учитель русской словесности Н. И. Билевич: под его влиянием они стали думать о литературе как о профессии.

Потеряв в 1837 году горячо любимую мать и пережив смерть Пушкина как личную утрату, Достоевский вместе со старшим братом по решению отца уехал в Санкт-Петербург и поступил в приготовительный пансион К. Ф. Костомарова.

С января 1838 года Достоевский учился в Главном инженерном училище, однако тяготился специальными предметами – артиллерией, фортификацией и т. н. фронтом: смотрами, парадами, маршами. Дружеское общение в узком кругу (в т. ч. с воспитанником Д. В. Григоровичем и худ. К. А. Трутовским) проходило под знаком романтической поэзии, творчества Ф. Шиллера, У. Шекспира.

В 1839 году Достоевский сформулировал своё творческое кредо: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 63).

В начале 1841 года он читал друзьям отрывки из двух своих драм – «Борис Годунов» и «Мария Стюарт»; в 1844 году сообщал брату о работе над драмой «Жид Янкель». Рукописи драм не сохранились, но их названия дают представление о литературных ориентирах Достоевского: А. С. Пушкин, Ф. Шиллер, Н. В. Гоголь. По окончании курса (1843) и после кратковременной службы полевым инженером-подпоручиком Петербургской инженерной команды в 1844 году вышел в отставку и уволился в чине поручика.

Живя в Санкт-Петербурге как «литературный пролетарий», Достоевский познал хроническое безденежье, сопутствовавшее ему до конца жизни, унизительную зависимость от издателей. Дебютировал в печати в 1844 году переводом повести «Евгения Гранде» О. де Бальзака, которым он тогда особенно восхищался. В 1846 году в альманахе Н. А. Некрасова «Петербургский сборник» был опубликован роман в письмах «Бедные люди», вобравший в себя опыт повестей о «бедном чиновнике» в русле традиций натуральной школы (прежде всего «Шинели» Н. В. Гоголя), но радикально его переосмысливший: эпистолярная форма позволила Достоевскому перенести акцент с изображения внешней жизни персонажа на раскрытие его самосознания, утвердить внутреннее, человеческое достоинство «маленького человека». Речевой стиль, выработанный писателем в этом первом произведении, отличающийся «напряжённым предвосхищением чужого слова» (М. М. Бахтин), станет отныне характерной приметой творчества писателя. Роман был восторженно встречен В. Г. Белинским, определившим талант Достоевского как необыкновенный и самобытный, а его произведение – как первую попытку русского социального романа.

Однако уже в 1846 году между писателем и критиком наступило резкое охлаждение, закончившееся разрывом: Белинский не простил Достоевскому отход от гоголевского направления, измену социальной теме, категорически не приняв «фантастический» элемент и «манерность» его новых произведений, в частности повести «Двойник» (1846), где Достоевский дал психологический анализ расколотого сознания, феномена «двойничества».

Вместе с тем оригинальность Достоевского как глубокого психолога оценил В. Н. Майков, заметивший, что у него изображения действительности составляют лишь «фон картины и обозначаются большею частию такими тонкими штрихами, что совершенно поглощаются огромностью психологического интереса» («Нечто о русской литературе в 1846 году», 1847).

Среди произведений этого периода: комическая переписка двух шулеров («Роман в девяти письмах», 1846), рассказ «Господин Прохарчин» (1846) о чиновнике-скопидоме, фантастическая повесть «Хозяйка» (1847), рассказ-очерк о шуте по доброй воле («Ползунков», 1848), сентиментальная повесть о жизни петербургской бедноты («Слабое сердце», 1848), водевильный рассказ об обманутом муже («Чужая жена и муж под кроватью», 1848), очерк-фельетон «Честный вор» (1848), фельетон «Ёлка и свадьба» (1848), а также повесть о мечтателях «Белые ночи» (1848) и незавершённый роман «Неточка Незванова» (1849), в которых наметились черты, получившие развитие в дальнейшем творчестве писателя: исключительность характеров и ситуаций, углублённый психологический анализ противоречивых чувств и мыслей персонажей.

Конфликт с В. Г. Белинским и его кругом вынуждал Достоевского искать новые литературные связи. В 1846 году он познакомился с семьёй Майковых, посещал литературно-философский кружок братьев Ал. Н. Бекетова, А. Н. Бекетова и Н. Н. Бекетова, с 1847 года – «пятницы» М. В. Петрашевского; сблизился с радикальным петрашевцем Н. А. Спешневым. 5 мая 1849 года за публичное чтение письма Белинского к Гоголю Достоевский был арестован, провёл под следствием 8 месяцев в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. 3 января 1850 года Достоевский вместе с другими петрашевцами пережил на Семёновском плацу в Санкт-Петербурге обряд приготовления к расстрелу – в уверенности, что приговор приведут в исполнение (о своих переживаниях перед лицом неминуемой смерти он расскажет в романе «Идиот», 1868, и в «Дневнике писателя», 1873). В последнюю минуту казнь по распоряжению Николая I была заменена 4-летней каторгой и последующей службой рядовым.

В январе 1850 года Достоевский в оковах был доставлен в Тобольск, где встретился с жёнами декабристов (они подарили ему Евангелие, которое писатель бережно хранил всю жизнь). С января 1850-го по 1854 год Достоевский отбывал каторгу в Омском остроге, в январе 1854 года был зачислен солдатом в Сибирский линейный батальон (Семипалатинск) и смог возобновить переписку с родными.

В 1855 гоуд он произведён в унтер-офицеры, в 1856 году после длительных хлопот сибирских и петербургских знакомых – в прапорщики. Весной 1857 года Достоевскому было возвращено потомственное дворянство и право печататься. В 1857 году брат Михаил опубликовал в Санкт-Петербурге рассказ «Маленький герой», созданный Достоевским в Петропавловской крепости.

18 февраля 1857 года Достоевский женился на М. Д. Исаевой, овдовевшей супруге местного чиновника; согласие на брак с «бывшим каторжником» Исаева дала после длительных колебаний; их союз был несчастлив. В марте 1859 года Достоевский по прошению вышел в отставку в чине подпоручика и получил разрешение жить в Твери (с запретом въезда в обе столицы). В конце года последовало разрешение свободного повсеместного проживания, и в декабре 1859 года из Твери Достоевский с женой и пасынком П. А. Исаевым переехал в Санкт-Петербург. В этом же году были опубликованы написанные в Сибири повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели», проникнутые атмосферой скандалов, мистификаций и разоблачений, которая станет характерной для поздних романов Достоевского. Герой второй из них – лицемерный паразит Фома Опискин, «воплощение гротескного, беспричинного, мелкого и в конце концов безрадостного зла» (Д. С. Святополк-Мирский), – один из самых ярких образов, созданных писателем. Достоевский возлагал на повести большие надежды, полагая, что универсальные характеры и комический элемент «провинциальных» повестей упрочат его литературное имя. Однако критика обошла молчанием его сибирские произведения, а Н. А. Некрасов вынес скандальный приговор: Достоевский «вышел весь», ему больше ничего не написать.

Возвращение в столицу, приобщение к культурной жизни, возобновление прежних и установление новых литературных знакомств пробудили в Достоевском интерес к острым общественным дискуссиям, злободневным темам. Он и его брат Михаил задумали издавать журнал и иметь при нём кружок единомышленников. Журналы «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865), сотрудниками которых стали критики Н. Н. Страхов и А. А. Григорьев, дали трибуну Достоевскому как романисту, публицисту, полемисту. В журнале «Время» был опубликован роман «Униженные и оскорблённые» (1861), утверждающий отказ от личной гордыни, христианское смирение и самоотречение во имя любви к ближнему. Роман связал раннее творчество Достоевского с сюжетами поздних произведений, а его название стало символом гуманистического таланта писателя.

Огромный успех имели «Записки из Мёртвого дома» (1861–1862), отразившие впечатления писателя от четырёхлетнего пребывания на каторге. В воссозданной широкой панораме типов и характеров каторжан преломились размышления писателя о тайнах человеческой души, о присущих ей стремлении к страданию, способности как к глубокому падению, так и к нравственному преображению, о свободе как основе человеческой личности, а также о трагическом отчуждении русского образованного сословия от основной массы народа, его идеалов. Крах социалистических иллюзий, пережитый Достоевским, обострил его восприимчивость к человеческому страданию, усилил напряжённый поиск социальной справедливости. Суть перемен Достоевский формулировал как возврат к народным истокам, как узнавание русской души.

На страницах журнала он выступил идеологом почвенничества. Скептически относясь к революционным путям преобразования России, Достоевский ратовал за мирное сотрудничество власти, интеллигенции, православной церкви и народа, пытался обосновать особый исторический путь развития России, который даст ей шанс избежать революционных потрясений и крайностей капитализма.

В «Ряде статей о русской литературе» (1861) писатель, полемизируя с революционно-демократической программой Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, отстаивал социальную ценность искусства, выступал как против «искусства для искусства», так и против «утилитаризма» в эстетике.

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевский остро критиковал лицемерие, фальшь и буржуазный порядок Западной Европы, в которой невозможно преобразование общества на братских, христианских началах; осуществить его, считал он, можно лишь в России, где народ, несмотря на вековое рабство, сохранил в душе нравственный идеал.

Прелюдией к поздним романам Достоевского стала повесть «Записки из подполья» (1864), утверждавшая идеи безграничной свободы как высшей ценности человеческой личности и иррациональной, «подпольной» основы сознания. В саморазоблачительных признаниях героя-парадоксалиста, «первого героя-идеолога в творчестве Достоевского» (М. М. Бахтин), сочетавшего в себе черты романтика и циника, психологию социально униженного, бедного чиновника с демонизмом и эгоистическими амбициями «лишнего человека», выразился протест Достоевского против разделявшегося социалистами убеждения о возможности познания законов человеческой природы и управления ими.

Летом 1862 года писатель впервые отправился в заграничное путешествие, посетил Германию, Францию, Швейцарию, Италию; в Лондоне познакомился с А. И. Герценом. В 1863 году Достоевский вторично выехал за границу, в Париже встретился с А. П. Сусловой, драматические отношения с которой (1861–1866) найдут отражение в его произведениях. За границей началось «игорное десятилетие» Достоевского (1862–1871): рулетка захватила его целиком. В 1864 году умерла от чахотки его жена.; в том же году скоропостижно скончался брат Михаил и Достоевский взял на себя долги по журналу «Эпоха».

В основе сюжета печатавшегося в журнале «Русский вестник» романа «Преступление и наказание» (1866) – «психологический отчёт одного преступления»: трагедия Родиона Раскольникова, дерзнувшего утвердить свою индивидуальность «без Бога», пролить кровь «по совести» и стать «властелином судьбы». Сострадание к беднякам парадоксально переплетается у него с презрением к ним, а мечта об искоренении зла неразрывно связана с анархической злобой и мстительностью. Социальный бунт и уголовное преступление героя, замешанные на индивидуализме и аморализме, приводят его к отъединённости от людей, и возвращение к ним становится возможным лишь через раскаяние, страдание и веру. Роман стал ответом Достоевского демократической литературе, изображавшей нигилистов и мечтателей как общественных борцов, и был воспринят радикальной печатью как выпад против передового студенчества и разночинной молодёжи.

Увлечение игрой, впечатления от знакомства с Западной Европой, эпизоды любовной истории с А. П. Сусловой запечатлены в романе «Игрок» (1866). В целях ускорения работы над ним Достоевский пригласил стенографистку А. Г. Сниткину, которая зимой 1867 года стала его женой. Новая женитьба принесла Достоевскому семейное счастье, которого он был лишён в первом браке. С весны 1867-го до лета 1871 года, спасаясь от кредиторов, он с женой жил за границей – в Германии, Швейцарии, Италии. В 1868 году у Достоевского родилась дочь Софья, прожившая всего 3 месяца, затем – дочь Любовь (1869–1926), ставшая впоследствии писательницей; позднее в России в 1871 году родился сын Фёдор, в 1875 – сын Алексей, умерший в трёхлетнем возрасте от эпилепсии.

В первые годы за границей Достоевский работал над романом «Идиот» (1868), идея которого, по его словам, состояла в изображении «положительно прекрасного человека». Главный герой романа – князь Лев Николаевич Мышкин (в черновиках «Князь Христос»), наделённый целомудрием, кротостью, детской добротой, но слабый и беспомощный, оказывается не в состоянии спасти падшие души, возродить поруганную красоту: под удар поставлена сама идея спасительной христианской любви. Мир зависти, ревности, гордыни и злобы ломает и выталкивает самого прекрасного, самого хрупкого своего гостя, его проповедь «практического христианства» – прощения и сострадания – оказывается несостоятельной и терпит крах. Однако, несмотря на неудачу миссии князя Мышкина, он оставил в мире, как писал Достоевский в подготовительных материалах к роману, «неисследимую черту», а значит, не погибнет и великая христианская идея.

К 1869–1870 годам относится замысел неосуществлённой эпопеи «Житие великого грешника», идеи которой преломились в последующих романах Достоевского. В 1870 году опубликован большой, приближающийся по объёму к роману рассказ «Вечный муж», одно из наиболее «жестоких» произведений писателя, – об изощрённой мести обманутого и страдающего мужа любовнику своей покойной жены. Живя за границей, Достоевский стал свидетелем крупнейших событий общественно-политической жизни Западной Европы – франко-прусской войны 1870–1871 годов и Парижской коммуны 1871 года; пытался осмыслить брожение в рядах русской революционной эмиграции, всматривался в бурное развитие европейского анархизма, возглавляемого М. А. Бакуниным; напряжённо следил за расследованием убийства, совершённого членами тайного общества под руководством С. Г. Нечаева. «Нечаевское дело» дало непосредственный импульс к созданию романа «Бесы» (1871–1872), задуманного как памфлет.

Однако в процессе работы в пространство романа-хроники вошли не только нечаевцы, но и либералы 1840–1860-х годов, петрашевцы, фигуры В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Т. Н. Грановского, П. Я. Чаадаева. Бесовская одержимость силами зла и разрушения, гордыня идеологического своеволия, самозваные претензии на владение миром, сверхчеловеческие амбиции – эти глубинные духовные пороки политических честолюбцев и авантюристов, руководителей русской смуты, обретают в романе апокалипсическое значение, обнажая сущностные законы противостояния добра и зла.

В июле 1871 года Достоевский с женой и дочерью вернулись в Россию. Лето 1872 года он с семьёй провёл в Старой Руссе (Новгородская губ.), приезжал сюда и в дальнейшем; в 1876 году здесь им был приобретён дом.

Став редактором газеты-журнала «Гражданин», Достоевский с 1873 года начал осуществлять давно задуманную идею «Дневника писателя», выходившего с 1876 года отдельными выпусками (с перерывами во время работы над романами «Подросток» в 1874–1875 годах и «Братья Карамазовы» в 1878–1880 годах) до самой смерти Достоевского. Имевший большой успех «Дневник писателя» – «моножурнал», включавший публицистические статьи на политические, юридические, социальные, педагогические и другие темы, литературно-критические статьи и очерки, мемуары, а также художественные произведения. В нём были опубликованы, в частности, мрачно-ироничный рассказ «Бобок» (1873) в традиции «Разговоров в царстве мёртвых» Лукиана, являющийся по своим идеям («всё позволено», если нет Бога), темам («бесстыдной правды», сознания на грани безумия, сладострастия и др.), скандальности ситуации «микрокосмом» (М. М. Бахтин) всего творчества Достоевского; а также «фантастические» рассказы: «Кроткая» (1876) – монолог мужа у гроба покончившей самоубийством жены, который, пытаясь собрать «мысли в точку», приходит к ясному осознанию случившегося (в предисловии к рассказу Достоевский сформулировал суть своего «фантастического» метода – представить стенограмму внутреннего монолога героя); «Сон смешного человека» (1877), восходящий к жанру фантастических путешествий в утопическую страну и завершающийся прозрением героя, который «видел истину» – «рай на земле» и знает отныне, что надо делать для его достижения («главное – люби других, как себя»).

Весной 1874 года Достоевский, тяготясь редакторством и конфликтами с издателем, покинул свой пост, отправившись для лечения усилившейся эмфиземы лёгких за границу, в Эмс (поездки туда повторились в 1875, 1876, 1879 годах). В 1875 году вышел роман «Подросток», отразивший влияние традиции т. н. романа воспитания: главный герой, одержимый русской тоской по общечеловеческой правде, ищет в «беспорядке» русской жизни руководящие ориентиры, жаждет внутренним чутьём понять, чтó есть добро и зло.

Итоговым произведением Достоевского стал роман «Братья Карамазовы» (1878–1880), органично сочетавший семейную хронику с жанрами жития, поучения, философской притчи, исповеди, судебной речи, диспута. В нём нашёл осмысление трагический конфликт века – противостояние жажды веры и болезни неверия. Извечная борьба добра и зла в душе человека – проблемный узел романа. Накопленный огромный опыт вражды и ненависти преломляется в опасном соперничестве между отцом и братьями в семье Карамазовых, между старцем Зосимой и монахом Ферапонтом в стенах монастыря. Убийство, загадочно совершённое в странном семействе, переплетается с неразрешимыми проблемами русской общественной жизни, испытывающей глубокий нравственный кризис. Государство и Церковь, суд и судебные учреждения, семья и школа, помещики, купцы и крестьяне, уездный город и нищая деревня, страдания взрослых и детей, прошлое, настоящее и будущее России – таков перечень главных вопросов, исследуемых в самом широком, всеохватном романе Достоевского. Идейное средоточие романа – притча о Великом инквизиторе, поэма-импровизация Ивана, отразившая сокровенные размышления писателя о природе человека; в ней «мы находим глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку, и одновременно любовь к нему, простирающуюся до готовности – оставить Бога и пойти разделить унижение человека, зверство и глупость его, но и вместе – страдание» (Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 171).

Последний год жизни Достоевского ознаменовался выступлением на открытии памятника А. С. Пушкину в Москве (18 – 20 июня 1880 года). Речь Достоевского – его самое известное публицистическое произведение, в котором осмыслено национальное значение Пушкина как выразителя «всечеловечности», «всемирной отзывчивости» русского народа, призванного «стать братом всех людей».

В ночь с 6 на 7 февраля 1881 года у Достоевского пошла горлом кровь, через два дня он скончался; похоронен 12 февраля в Александро-Невской лавре при огромном стечении народа.

Достоевский искренне верил в идею «всемирного человеческого обновления», которая осуществится в виде «Христовой правды», в то, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» («Сон смешного человека»); в этой вере – квинтэссенция его гуманизма и религиозных исканий.

Как художник Достоевский был «поэтом нашей совести» (И. Ф. Анненский), выразителем глубокой трагедии, которую переживает смятенная человеческая душа в эпоху катаклизмов. Свой реализм писатель определял как «фантастический», реализм «в высшем смысле», имея в виду пристрастие к изображению неординарного, исключительного как раскрывающего «самую сущность действительности» и «все глубины души человеческой». Отсюда – преобладание ситуаций катастроф и скандалов, парадоксальность и эксцентричность характеров и поступков героев. Этим определяется и такая особенность произведений Достоевского, как сочетание серьёзной нравственно-философской проблематики с занимательностью и сложностью интриги авантюрно-детективного свойства.

Достоевский, по словам М. М. Бахтина, – создатель полифонического романа, который «строится не как целое одного сознания, объектно принявшего в себя другие сознания, но как целое взаимодействия нескольких сознаний, из которых ни одно не стало до конца объектом другого». Предметом художественного изображения у Достоевского становится идея; его герой – идеолог, особая точка зрения на себя и на окружающую действительность. При этом «коперниковский переворот» Достоевского состоит в том, что если «обычно самосознание героя является лишь элементом его действительности, лишь одною из черт его целостного образа, здесь, напротив, вся действительность становится элементом его самосознания». Такому самосознанию автор может противопоставить лишь мир таких же равноправных с ним самосознаний. Потому и слово автора о герое – это слово о присутствующем и могущем ему ответить, «оно ориентировано на героя как на слово и потому диалогически обращено к нему. Автор говорит всею конструкциею своего романа не о герое, а с героем» (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979. С. 20–21, 55, 74).

Творчество Достоевского – наследника русской классики органически вобрало в себя опыт европейской литературы (прежде всего традиции О. де Бальзака, В. Гюго, Ч. Диккенса); оно стало эпохой в развитии не только русской, но и мировой литературы, оказало большое влияние на искусство, философию, общественную мысль ХХ века.

Сочинения:

Полн. собр. соч. СПб., 1865–1870. Т. 1–4;

Полн. собр. соч. СПб., 1882–1883. Т. 1–14;

Письма. 1832–1881: В 4 т. М.; Л., 1928–1959;

Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.

Иллюстации:

Ф. М. Достоевский. Портрет работы К. А. Трутовского. 1847. Музей-квартира Ф. М. Достоевского (Москва);

Рисунок Ф. М. Достоевского на черновой рукописи романа «Преступлениеи наказание». Архив БРЭ;

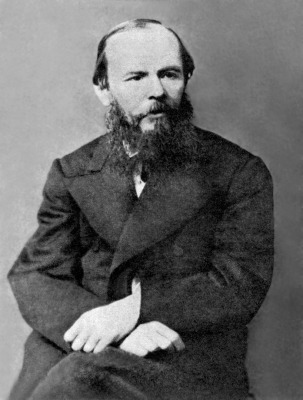

Ф. М. Достоевский. 1876. Архив БРЭ.

Автор статьи: Л. И. Сараскина.