Десяти`на церко`вная — в доиндустриальном обществе Западной Европы регулярный натуральный налог на домохозяйство в пользу Католической церкви. Образцом Д. ц. стала упоминаемая в Ветхом Завете практика отчисления верующими священникам десятой части дохода (например, Быт. 14: 18—20; 28: 20—22). В Новом Завете Д. ц. получила теологическое обоснование и как продолжение ветхозаветной традиции (Евр. 7: 4—9), и как необходимость материального обеспечения священнослужителей (1 Кор. 9: 13—14) и неимущих членов общины (1 Кор. 16: 1; Гал. 2: 10), однако подчеркивался ее добровольный характер (2 Кор. 9: 7; 1 Кор. 16: 2). В патристике (Киприан, Иероним, Амброзий, Августин) такие пожертвования рассматриваются еще как нравственный долг христианина, хотя с конца V в. в Галлии появляются первые епископские установления с требованием обязательной Д. ц. (Цезарий Арльский, Евгиппий). Форму канонических предписаний, неисполнение которых чревато отлучением, Д. ц. обретает на поместных соборах в Туре (567) и Маконе (585), где формулируются юридические нормы, регулирующие ее состав и назначение. В VII в. она становится общепринятой практикой не только в континентальной Европе, но и в Британии. В Геристальском капитулярии Карла Великого (779) Д. ц. становится нормой общеимперского законодательства и в таком виде воспроизводится каноническим правом в Грациана Декрете (1140). Необходимость сбора Д. ц., который сначала поручался священнику (для чего при церкви строились специальные хранилища), способствовала формированию жесткой системы приходов как низовых звеньев церковной организации. С XI в. право сбора Д. ц. на определенной территории все чаще передавалось в аренду частным лицам или могло стать предметом дарения, например монастырю. При всех региональных и хронологических различиях собранная Д. ц. в целом подразделялась на три части: одна отходила приходскому священнику, а две епископу — на нужды кафедры, благотворительность, церковное строительство, оснащение алтарей (так называемая fabrica ecclesiae). В случае, если приходские церкви находились в собственности частных лиц (зачастую мирян) или монастырей, а значит, изымались из административной юрисдикции епископа, две трети собранной Д. ц. отходили не ему, а собственнику, что лишало диоцез существенной части дохода.

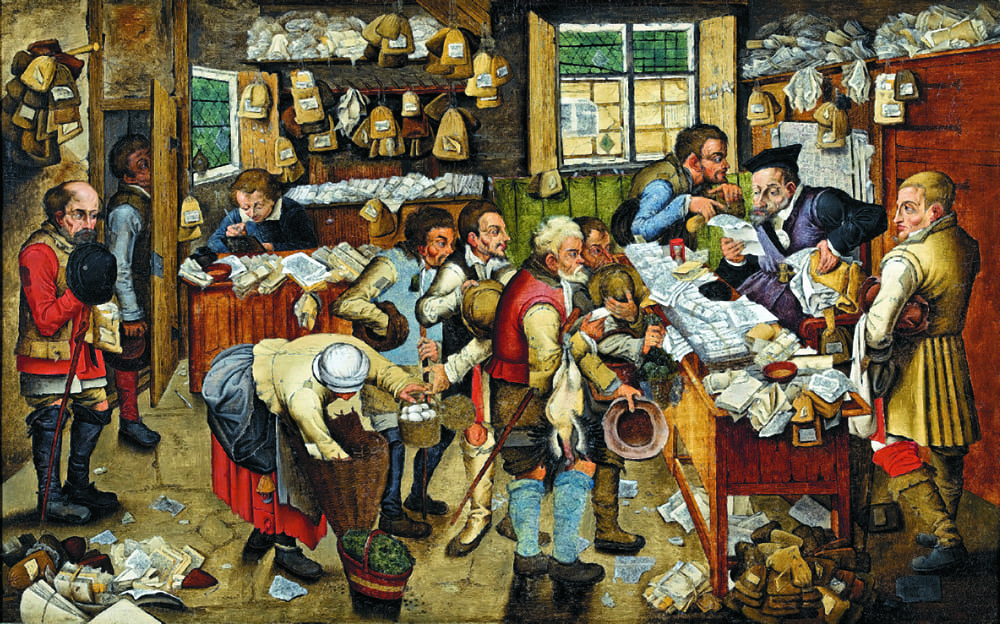

Д. ц. распространялась практически на все виды продукции и, в зависимости от местных особенностей, помимо традиционных «большой» (зерно и скот) и «малой» Д. ц. (птица, овощи и фрукты) включала вино, сено, дрова, продукты скотоводства, пчеловодства и различных промыслов, ремесленные изделия и прочее. На практике ее размеры колебались от 1 % до 30 % произведенного продукта и далеко не всегда зависели от собранного урожая. Форму Д. ц. могли обретать и разовые поборы, например на организацию крестового похода.

В восточных Церквах, хотя древнейший сборник канонического права, так называемые Апостольские постановления (ок. 380), и рекомендует отделять Д. ц. на церковные и благотворительные нужды, она не имела ни регулярного, ни тем более принудительного характера. На Руси неким подобием Д. ц. можно считать пожалования Церкви от княжеских доходов и периодически взимаемую с монастырей и приходов дань.

Лит.: Puza R., Riis Th. Zehnt / Lexikon des Mittelalters. Bd. 9. München, 1998. S. 499—502; Semmler J. Zehntgebot und Pfarrtermination in karolingischer Zeit. Sigmaringen, 1983; Viard P. Histoire de la dîme ecclésiastique, principalement en France, jusqu’au décret de Gratien. Dijon, 1909. Ю. Е. Арнаутова.