Морское сражение у острова Цусима, проходившее 14-15 (27-28) мая 1905 года. В бою сошлись военные корабли русских 2-й (командующий З.П. Рожественский) и 3-й (командующий И.И. Небогатов) Тихоокеанских эскадр (30 кораблей) и силы японского флота (всего 120 кораблей). Целью русских судов был прорыв во Владивосток; японское командование во главе с адмиралом Х. Того намеревалось полностью уничтожить вражеские корабли.

В сражении при Цусиме, несмотря на проявленные русскими офицерами и матросами мужество и героизм, русский флот потерпел сокрушительное поражение: 19 кораблей были потоплены, 3 крейсера – интернированы; до Владивостока добрались лишь 4 судна, одно из которых пришлось взорвать. Из 14 тысяч человек личного состава эскадр более 5 тысяч погибло. Уничтожение русской эскадры стало переломным моментом в ходе Русско-японской войны, существенно ослабившим позицию российского правительства в диалоге на предмет условий будущего мира.

Предыстория сражения. Путь 2-й эскадры на Дальний Восток

После боя в Жёлтом море 28 июля (10 августа) 1904 года Первая Тихоокеанская эскадра, лишившись своего командующего адмирала В. К. Витгефта (он был убит осколком снаряда), вернулась в Порт-Артур. Некоторые корабли прорвались в нейтральные порты и были интернированы. Порт-Артур был осаждён с суши и блокирован с моря японскими судами. 7 (20) августа японцы, получив отказ в ответ на предложение капитулировать, начали штурм, который продлился три дня, но не увенчался успехом.

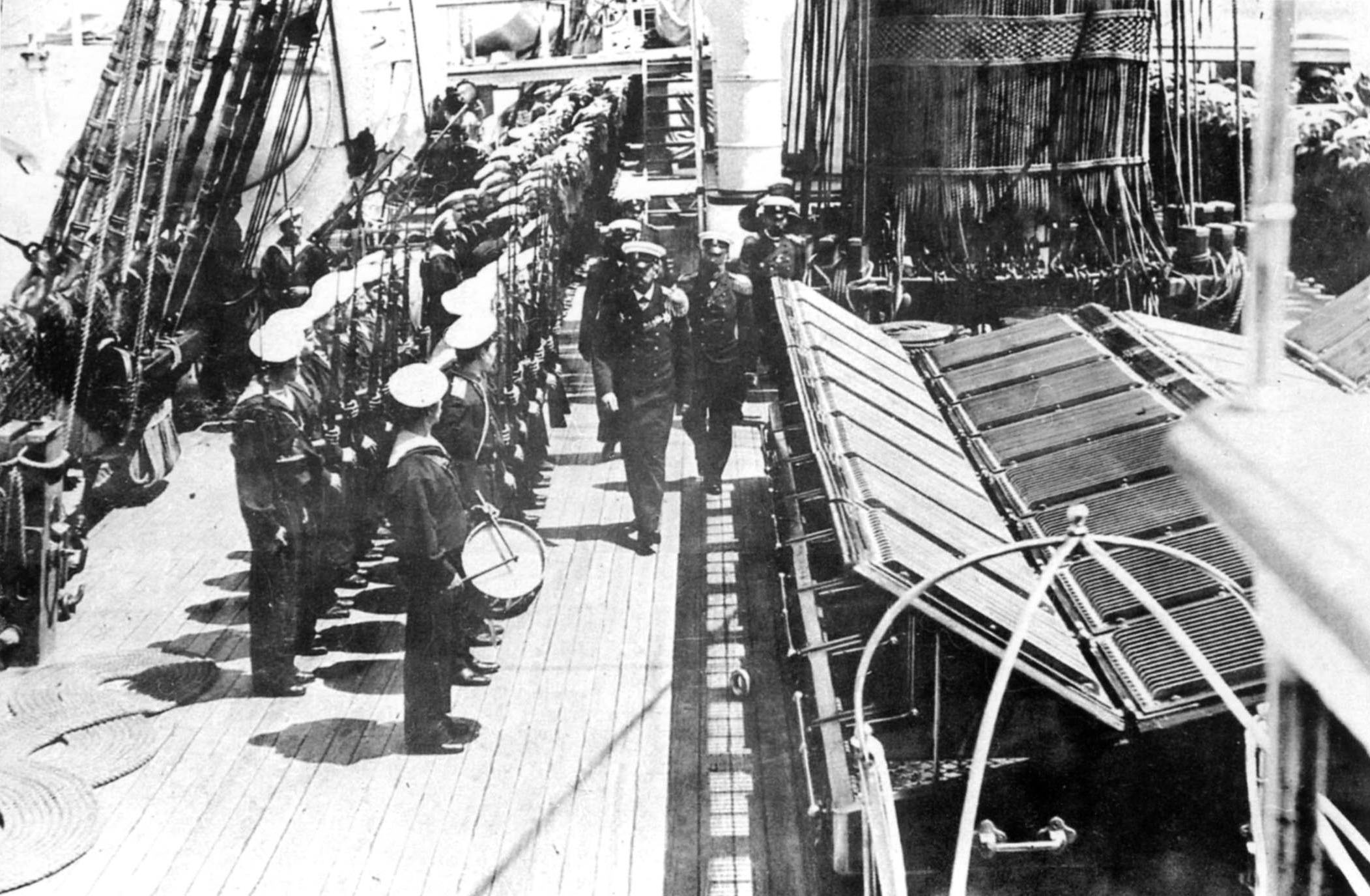

В Петергофе, тем временем, обсуждали возможность отправки на Дальний Восток части Балтийского флота для оказания поддержки Тихоокеанской эскадре. Самым активным сторонником этого мероприятия был контр-адмирал З.П. Рожественский. Итогом совещания под председательством императора было решение начать поход 1 (14) сентября. В результате он затянулся на месяц: лишь 2 (15) октября 1904 года русские корабли покинули порт Александра III.

Решение отправить эскадру носило заведомо авантюрный характер: изначально было ясно, что корабли не подойдут к Порт-Артуру до его падения, а если им это и удастся, то они не найдут ни безопасной стоянки, ни эффективной поддержки уцелевших кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры. Единственная задача, с которой 2-я Тихоокеанская эскадра могла успешно справиться, – демонстрация силы, направленная на принуждение японцев к миру.

Эскадре предстояло проделать путь в 18 тысяч морских миль, обойдя Европу и Африку (проследовать через Суэцкий канал русские корабли не могли). Собственных баз на пути следования Россия не имела, поэтому останавливаться суда могли только в нейтральных портах, где нельзя было заправлять корабли. Часть угля для заправки корабли везли сами (из-за этого они были перегружены), часть обеспечивали угольщики немецкой компании «Гамбург-Америка». 9 (22) октября в Северном море эскадра по ошибке обстреляла британские рыболовецкие траулеры, приняв их за японские миноносцы. Это событие, вошедшее в историю как Гулльский инцидент, вызвало резкую реакцию в Лондоне. По требованию британской стороны русская эскадра была на некоторое время задержана в испанском порту Виго. В конечном счёте ситуация была рассмотрена третейским судом в Гааге, и русское правительство обязалось выплатить Лондону компенсацию в размере 65 тысяч фунтов.

Когда 15 (28) декабря 1904 года русские суда прибыли на Мадагаскар, судьба Порт-Артура была уже решена: 20 декабря (2 января) на военном совете начальник Квантунского укрепрайона генерал-адъютант А. М. Стессель принял решение вступить в переговоры о сдаче Порт-Артура. Через три дня крепость капитулировала, и таким образом первоначальная цель 2-й Тихоокеанской эскадры стала недостижимой. Морское министерство, тем не менее, не стало возвращать корабли и, более того, направило к Рождественскому 3-ю Тихоокеанскую эскадру, которой командовал контр-адмирал И. И. Небогатов. Эскадра состояла из устаревших броненосцев береговой обороны, и Рожественский, ещё будучи в России, отказался от них – в одном из личных писем он называл броненосцы «калеками» и «гнилью». Теперь он был вынужден принятьи эти старые немореходные корабли под своё командование.

3 (16) марта, покинув Мадагаскар, эскадра взяла курс на французский Индокитай. На кораблях часто возникали поломки: выходили из строя механизмы, система управления, котлы. 29 марта (11 апреля) Рожественский отправил в столицу две телеграммы, в которых дал понять, что вверенные ему суда было бы желательно отправить обратно на Балтику. Он не стал продолжать движение силами 2-й эскадры и остался у берегов Вьетнама дожидаться прибытия 3-й эскадры, рассчитывая, видимо, что император Николай II примет решение вернуть корабли. Однако это было уже невозможно: возвращение флота нанесло бы удар по и без того пошатнувшемуся престижу России на международной арене и подогрело бы антиправительственные настроения внутри страны.

26 апреля (9 мая) эскадры Рожественского и Небогатова соединились. Вместе они насчитывали 8 эскадренных броненосцев (в том числе 3 устаревших), 3 броненосца береговой обороны, 5 крейсеров 1-го ранга (2 из них устаревшие и 1 слабый), 3 крейсера 2-го ранга (включая 1 слабый), 1 вспомогательный крейсер, 9 миноносцев, 4 транспорта и 2 буксирных парохода. Русские броненосные корабли существенно уступали вражеским по уровню бронирования, а их экипажи уступали японцам по боевому опыту. Всё время после падения Порт-Артура японская сторона вела усиленную подготовку экипажей, осваивала новую систему управления и координации огня. Только по огневым возможностям японские суда превосходили русские в 15 раз.

Выход русской эскадры в Корейский пролив. Соотношение сил сторон

1 (14 мая) русская эскадра покинула берега французского Индокитая. Главной задачей Рожественский считал прорыв во Владивосток. Для этого было необходимо проследовать по одному из проливов – Корейскому, Сунгарскому и Лаперуза. Опасаясь нехватки топлива, контр-адмирал выбрал кратчайший путь – через Корейский пролив. Он допускал, что при прорыве эскадра понесёт потери, но большая часть кораблей достигнет Владивостока.

8–12 (21–25) мая Рожественский направил в Жёлтое море и Тихий океан вспомогательные крейсера «Днепр», «Рион», «Кубань» и «Терек» для отвлечения противника. Этот шаг не возымел должного действия: выделенные на отвлекающий манёвр силы были слишком незначительными, чтобы ввести в заблуждение командование противника.

Японский флот сосредотачивался именно в Корейском проливе. Основные его силы (1-я и 2-я эскадры) находились у порта Мозампо, 3-я эскадра – на заливе Озаки. Японское командование предполагало три возможных варианта дальнейших действий русской эскадры: 1) начало боевых действий против японских судов с опорой на базу во Владивостоке; 2) переход в Южно-Китайское море для постепенного вытеснения японских кораблей из Южно-Китайского и Жёлтого морей; 3) захват опорного пункта на одном из подконтрольных Японии островов и превращение его в базу для подготовки к будущим сражениям. Позиция японского флота в Корейском проливе была очень выгодной: вне зависимости от того, направились бы русские корабли к Владивостоку или в Жёлтое море, у японцев была возможность двинуться им навстречу.

14 (27) мая Рожественскому стало ясно, что японцы заметили русские корабли, и скрывать своё местонахождение нет необходимости. В тот же день в 2 часа 28 минут вспомогательный крейсер «Синано-Мару», несший дозорную службу, обнаружил огни госпитального судна «Орёл», а затем и всю эскадру. Об этом было доложено адмиралу Х. Того.

В преддверии сражения броненосные корабли, входившие в состав русской эскадры, были разделены на три отряда по четыре корабля. Крейсера были сведены в два отряда – крейсерский и разведывательный. Миноносцам была поручена охрана броненосцев и транспортов, которые сопровождали эскадру. Ночь прошла спокойно, а утром, в районе 8 часов, с госпитального судна «Урал» поступило сообщение о появлении японских крейсеров. Около 9 часов русская эскадра перестроилась в одну кильватерную колонну во главе с I броненосным отрядом, куда входил флагманский броненосец «Князь Суворов» с Рожественским. Вторым следовал II броненосный отряд во главе с броненосцем «Ослябя», а за ним – III отряд во главе с «Императором Николаем I». Японский флот был разделён на 8 отрядов. I и II отряды составляли броненосные корабли. Японское командование планировало охватить голову вражеской эскадры и, открыв сосредоточенный огонь по флагманским кораблям, лишить её управления. Рожественский вообще не придерживался какого-либо плана, рассуждая, что ход боя будет диктовать более сильный противник, и русским кораблям придётся действовать по ситуации.

После 12 часов Рожественский попытался перестроить эскадру в строй фронта, воспользовавшись туманной погодой. Но туман рассеялся, и соответствующий приказ пришлось отменить. В 13 часов 15 минут, продвигаясь через Корейский пролив, русская эскадра справа по носу обнаружила главные силы японского флота, шедшие на пересечение курса. Решив, что Того хочет нанести удар по левой колонне, состоявшей из старых кораблей, Рожественский стал перестраивать эскадру в одну кильватерную колонну. Того, тем временем, просто не рассчитал манёвра: японские суда проскочили в 70 кабельтовых от русского флагманского корабля, который адмирал намеревался охватить. В 13 часов 49 минут японские корабли стали поворачивать на обратный курс. Это был рискованный шаг, поскольку русские броненосцы могли открыть огонь и нанести главным силам врага серьёзные потери.

Морской бой 27 мая

Чтобы избежать охвата главного корабля, Рожественский взял курс, параллельный курсу вражеского флота. Оба японских отряда сосредоточили огонь на флагманских броненосцах «Князе Суворове» и «Ослябе» – их обстреливали 5 и 7 кораблей соответственно. Русские суда сосредоточивали огонь на японском флагманском броненосце «Микаса», но, не сумев сконцентрироваться на одной цели (сказывалась плохая подготовка артиллеристов), перестроились на рассредоточенный огонь. Корабли русских II и III отрядов в это время вообще почти не вели огонь – стрельбе мешали передние корабли. Впрочем, несмотря на тяжёлые условия боя, русская артиллерия нанесла значительный урон флагманскому броненосцу «Микаса», на котором держал флаг адмирал Того. Было ранено и убито более 100 человек личного состава, а само судно получило многочисленные повреждения. Но ещё большие повреждения были нанесены русским кораблям: в 14 часов 20 минут из строя вышел броненосец «Ослябя» и вскоре затонул. Вместе с судном погиб его командир капитан 1-го ранга В. И. Бэр. Вслед за ним вышел из строя охваченный огнём «Князь Суворов». Адмирал Рожественский и командир броненосца были ранены. Их принял на свой борт миноносец «Буйный». «Князь Суворов» держался до последнего и лишь в 19 часов 20 минут, после двух атак японских миноносцев, пошёл ко дну. Обезглавив русскую эскадру, японцы перенесли огонь на следующий эскадренный броненосец противника, «Император Александр III», который пытался прорваться во Владивосток. Корабль был атакован 12 судами неприятеля.

Сражение периодически прекращалось из-за тумана, но японцам всякий раз удавалось обнаружить русскую эскадру, догнать выстроившиеся в колонну корабли и открыть огонь по очередному флагманскому судну. В 19 часов 12 минут Того остановил артиллерийский огонь. По итогам дневного боя 14 (27) мая японскими кораблями были уничтожены три новых броненосца I отряда из четырёх – «Князь Суворов», «Император Александр III» и «Бородино». Погибли также флагманский броненосец II отряда «Ослябя», вспомогательный крейсер «Урал», транспорт-мастерская «Камчатка». Русская эскадра вообще не вела активных действий, только обороняясь, и выполняла единственную задачу – прорваться к Владивостоку.

Уничтожение русского флота

С наступлением темноты Того отправил до 60 миноносцев для нанесения ударов по разрозненным кораблям эскадры противника. Атаки начались в районе 21 часа. Миноносцы охватили русские суда с трёх сторон, но обнаружить их так и не сумели. В результате ночных столкновений один миноносец затонул, а ещё шесть получили существенные повреждения. Броненосец «Сисой Великий» и крейсера «Владимир Мономах» и «Адмирал Нахимов», включившие во время боя прожекторы, были серьёзно повреждены торпедами, а броненосец «Наварин» – потоплен. К утру 15 (28) мая 2-я Тихоокеанская эскадра перестала быть организованным подразделением. Её соединения и отдельные суда были разбросаны по Корейскому проливу и не имели связи между собой.

В дневном бою 14 (27) мая особое мужество проявил экипаж бывшей яхты, а ныне крейсера «Светлана». В тяжёлом бою с отрядами японских крейсеров судно значительно повредило крейсер «Такачихо», хотя и само получило пробоину в носовой части. «Светлана» упорно продолжила движение в направлении Владивостока, но утром 15 (28) мая была обнаружена японцами, вступила в заведомо неравный бой и в конце концов была затоплена экипажем.

Эскадра адмирала Небогатова, распадавшаяся в течение всей ночи с 27 на 28 мая, к утру всё ещё сохраняла шанс добраться до Владивостока, но пасмурная погода сменилась солнечной, и в районе 6 часов утра японские крейсеры обнаружили эскадру. В 10 часов японские броненосцы и крейсеры двинулись на окружение русских кораблей. Уже спустя полчаса Небогатов, чьи силы объективно не могли дать симметричный отпор броненосцам, принял решение о сдаче. Крейсер «Изумруд», впрочем, отказался сложить оружие и сумел уйти в направлении Владивостока.

Итоги и последствия

С русской стороны Цусимское сражение унесло жизни 5045 человек, в том числе 209 офицеров. Более 800 человек было ранено и контужено. Только четыре русских корабля – два крейсера 2-го ранга и два миноносца – продолжили движение в направлении Владивостока после Цусимского сражения. Один из крейсеров, впрочем, наскочил на риф в бухте Св. Владимира и был взорван экипажем, вследствие чего конечной цели – прибытия во Владивосток – достигли только три корабля. Остальные уцелевшие корабли ушли в нейтральные порты и были интернированы.

Сражение при Цусиме, с одной стороны, показало героизм и храбрость русских моряков, но с другой стороны, обнаружило слабую подготовку личного состава русских кораблей и неоднократные ошибки командования и плохую техническую оснащённость. Разгром 2-й Тихоокеанской эскадры во многом стал следствием того, что русское командование пренебрегало разведкой и маскировкой (русские корабли были окрашены в чёрный цвет, а их трубы – в ярко-жёлтый), а отсутствие крупных потерь у японских кораблей было во многом обусловлено низким качеством русских снарядов.

Японские потери были значительно меньшими, нежели российские – около 700 убитых и раненых. Японские моряки были не просто лучше подготовлены – большинство их происходили из прибрежных районов и были в принципе хорошо знакомы с морским делом, в то время как многие русские матросы впервые увидели море лишь с поступлением на службу. Несмотря на значительно более высокий уровень подготовки, японский флот тоже допустил ряд ошибок. Во-первых, японцы не организовали на должном уровне разведку: во время сражения японские суда неоднократно теряли противника из виду. Во-вторых, недостаточно эффективными были действия японских миноносцев: из выпущенных ими торпед только шесть попало в русские корабли, причём три из них – в один и тот же. Три японских миноносца были потоплены, ряд судов получили повреждения.

Поражение России в Русско-японской войне и в частности разгром русской эскадры при Цусиме активно использовался в риторике либеральными и социалистическими кругами, критиковавшими правительство в ходе Революции 1905 года.

Имена погибших в Цусимском сражении моряков были упомянуты на стенах Храма Спасения на Водах, построенного в Санкт-Петербурге на Адмиралтейском канале. В советское время храм был уничтожен; сегодня на его месте располагается часовня.