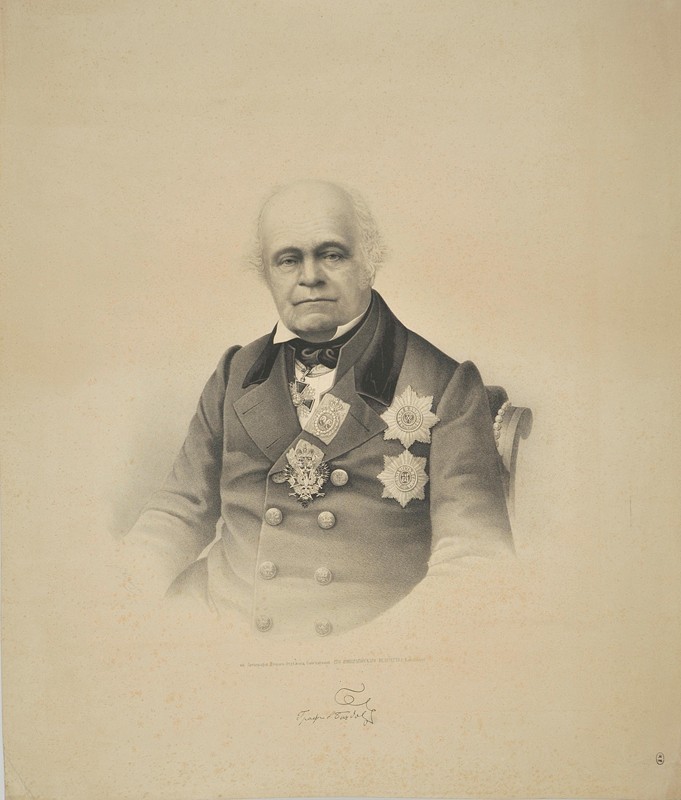

Российский государственный и общественный деятель, литератор, граф, академик.

1800-е- первая половина 1820-х годов

Из обедневших дворян. Воспитывался матерью. С юных лет записан в Измайловский полк, однако выбрал службу по гражданской части. С 1800 г. в Московском архиве Коллегии иностранных дел. Будучи работником архива, сблизился с Ф.Ф. Вигелем, А.И. Тургеневым. К этому же времени относится его знакомство с К.Н. Батюшковым и В.А. Жуковским. В 1803 г. произошло знакомство с Н.М. Карамзиным. В 1807 г. по совету последнего перешёл на дипломатическую работу, перебравшись в столицу. В следующем году был отправлен в Голландию для вручения ордена королю Людовику Бонапарту, до 1810 г. он – секретарь посольства России в Голландии. С 1810 г. возглавлял дипломатическую канцелярию генерала Н.М. Каменского. В 1812-1814 гг. находился в Швеции: советник российского посольства (1812-1813), затем поверенный в делах российской миссии (1813-1814). В 1814 г. вернулся на родину.

С его пародии на членов общества «Беседа любителей русского слова» под названием «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей», началась история литературного общества «Арзамас» (1815-1818), объединившего писателей и общественных деятелей карамзинского круга. Собрания часто устраивались в доме Блудова, сам он носил в обществе шутливое прозвище «Кассандра». В 1817-1820 гг. в английской столице, советник русского посольства. С 1822 г. прикомандирован к МВД по делам Бессарабии.

Вторая половина 1820-х-1830-е годы

В 1826 г. согласно предсмертной воле Н.М. Карамзина подготовил к публикации 12-й том «Истории государства Российского». В дальнейшем на литературном поприще выступал редко, в основном как автор сочинений по истории. Автор переизданной на многих языках книги «Последние часы жизни Императора Николая I» (1855), в 1850-е гг. также занимался подготовкой академического издания сочинений В.А. Жуковского.

После воцарения Николая I начинает заниматься политикой. С начала 1826 г. состоял в Верховной следственной комиссии по делу декабристов. Подготовил для издания материалы о ходе следствия, они легли в основу официального «Донесения» комиссии. Участие в следствии разорвало отношения Блудова со многими бывшими «арзамасцами.

В 1826 г. был статс-секретарем, делопроизводителем «Комитета 6 декабря 1826 года», товарищем министра народного просвещения. В 1826-1830 гг. описывал материалы архива Кабинета его императорского величества. С 1828 г. занимался духовными делами иностранных вероисповеданий. В 1830-1831 гг. временно управлял Министерством юстиции. Министр внутренних дел (1832-1839). В эти годы по его решению созданы полицейские уездные станы, началась публикация «Губернских ведомостей» по всей стране (1837). С 1832 г. член Госсовета (с 1862 г. его председатель). В 1837 г. временно руководил Министерством юстиции, в 1839 г. – министр юстиции.

1840-1860-е годы

В 1839/1840–1861 гг. являлся главноуправляющим 2-м отделением Собственной Е.И.В. канцелярии, также председательствовал в Департаменте законов Госсовета. Под его руководством подготовлено 2 издания Свода законов Российской империи (1842, 1857), «Уложение о наказаниях» (1845). В 1847 г. подписал конкордат с папой Римским о системе управления римско-католических церквей в России. В 1857 г. подготовил «Записку о судебных установлениях» с предложением нововведений, среди которых значился и суд присяжных. Тогда же стал принимать участие в подготовке крестьянской реформы 1861 г. С 1856 г. председатель Главного комитета об устройстве евреев, с 1857 г. – Комитета о детских приютах. С 1862 г. глава Комитета министров.

В 1855-1864 гг. являлся президентом Петербургской Академии наук. При нём было создано несколько комиссий для разработки нового устава Академии, однако при жизни Блудова эта работа так и не увенчалась успехом. Он не всегда одобрял реформы в академии, из-за чего при нём ее руководство нередко обвинялось в консерватизме.

Блудов являлся почётным членом Общества истории и древностей российских (1827), Российской академии (1828), Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете (1829), Императорского Русского географического общества и других научных учреждений.