Скрипач-виртуоз, ансамблист, дирижер, педагог, глава русской скрипичной школы. Солист Его Императорского Величества (1873). Российский подданный (1883). Потомственный дворянин (1896). Действительный статский советник (1906). Заслуженный профессор (1908). Почетный член Санкт-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО, 1908). Почетный член Санкт-Петербургского Общества квартетной (камерной) музыки.

Обучался игре на скрипке в Пештской консерватории (кл. проф. Д. Ридлеи, Р. Конэ, 1853–1856), в Венской консерватории (кл. скрипки профессора Я. Донту, кл. квартета И. Гельмесбергера, 1857–1858); брал уроки у профессора Парижской консерватории Ж. Д. Аляра; совершенствовался в сольном, камерно-ансамблевом и оркестровом исполнительстве в кл. Й. Иоахима (Ганновер, 1863–1864).

С 1864 — концертмейстер симфонических оркестров в Дюссельдорфе (1864–1866) и Гамбурге (1866–1867). Концертировал с А. Патти (итал. Adelina Patti, колоратурное сопрано), А. Г. Рубинштейном (фп.), А. К. Пиатти (итал. Piatti, влч.). В 1868 приглашен работать в Санкт-Петербург на должности солиста двора Великой кн. Елены Павловны и профессора Санкт-Петербургской консерватории (кл. игры на скрипке, на место Г. Венявского).

Выступал в симфонических и камерных концертах РМО как солист и ансамблист (1868–1872). Руководил струнным Квартетом Санкт-Петербургского отделения РМО (1868–1906, с 16/28.03.1873 — Императорского), в котором вместе с ним играли И. Х. Пиккель (нем. Johann Wilhelm Zacharias Pickel, 2-я скр.), И. А. Вейкман (альт) и К. Ю. Давыдов (влч.) (позже — П. П. Пустарнаков (скр.), Л. К. Альбрехт (влч.) и А. В. Вержбилович (влч.). Создал Трио профессоров Санкт-Петербургской консерватории: Ауэр (скр.), А. Н. Есипова (фп.) и Вержбилович (влч.).

Солист оркестра балета Мариинского театра (1872–1908), солист-скрипач Императорских театров Санкт-Петербурга (1873), солист Его Императорского Величества (1873–1917). Дирижер симфонических концертов Императорской Придворной певческой капеллы (1880–1888). Главный дирижер симфонических концертов ИРМО (1883–1884, 1887–1892, 1894–1895). В 1883 принял российское подданство.

С выдающимся успехом концертировал в России и Западной Европе в качестве скрипача и дирижера ИРМО, пропагандируя русскую симфоническую музыку и, в первую очередь, П. И. Чайковского. Блестящий интерпретатор Реквиема Г. Берлиоза (1889), «Манфреда» и Симфонии до мажор Р. Шумана (1890, 1906), «Тиля Уленшпигеля» Р. Штрауса (1906). Ежегодно давал серии сонатных вечеров с Есиповой (1895–1913). Их ансамбль стал крупнейшим явлением в истории русского камерно-инструментального исполнительства. Партнеры-ансамблисты — В. Ф. Алоиз (влч.), Ф. М. Блуменфельд (фп.), А. Рубинштейн (фп.), Давыдов (влч.), Танеев (фп.), Т. Лешетицкий (фп.), С. М. Ляпунов (фп.), В. И. Сафонов (фп.), Г. Венявский (скр.), Л. Брассен (фп.), Э. д’Альбер (фп.), Р. Пюньо (фп.), Д. Д. Климов (фп.), И. Л. Гофман (альт), Е. И. Брик-Ирадова (фп.); в трио — Вержбилович (влч.) и мн. др.

Исполнительская манера Ауэра отличалась строгой классичностью стиля, изяществом техники, мастерством художественного перевоплощения. В его обширный репертуар входили произведения композиторов разных эпох: Чакона и сонаты И. С. Баха для скрипки соло, скрипичные концерты В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, И. Брамса, а также Л. Шпора, К. Гольдмарка, М. Бруха, В. Б. Молика, Й. Раффа и др., старинная музыка XVII–XVIII вв. (Т. Витали, П. Нардини, П. Локателли и др.); виртуозные пьесы Н. Паганини, А. Баццини, Э. Лало, А. Вьетана. Исполнял произведения Рубинштейна, Чайковского, А. К. Глазунова, Ц. А. Кюи, С. И. Танеева и др.

Концертные выступления Ауэра имели многочисленные отклики в российской прессе того времени. Среди авторов рецензий — Чайковский, А. П. Бородин, А. Н. Серов, Н. Д. Кашкин, Г. А. Ларош, Н. Ф. Финдейзен, Ц. А. Кюи, В. Г. Каратыгин. Исполнительское искусство А. высоко ценили Берлиоз, Ф. Лист, П. Виардо, И. С. Тургенев, Н. А. Римский-Корсаков, Ш. Гуно, К. Сен-Санс, П. Сарасате, И. Падеревский. В ансамбле с Ауэром музицировали Брамс, Лист, К. Шуман; свои произведения ему посвящали Чайковский («Меланхолическая серенада» и скрипичный концерт), Танеев (Концертная сюита), Глазунов (Квартет № 5 и Концерт для скрипки с оркестром), А. С. Аренский (Концерт для скрипки с оркестром), Э. Ф. Направник («Русская фантазия»).

Автор многочисленных транскрипций произведений зарубежной и русской классики (квартетов Й. Гайдна, сонат И. С. Баха, фортепианных пьес В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана и Ф. Шопена, Каприсов Н. Паганини, произведений П. И. Чайковского, М. И. Глинки, А. Г. Рубинштейна и др.).

Автор ряда миниатюр для скрипки («Венгерская рапсодия», «Концертная тарантелла», «Романс», «Грёзы»), а также каденций к скрипичным концертам Бетховена и Брамса.

В Санкт-Петербургской консерватории: сверхштатный профессор специального кл. игры на скрипке, обязательного кл. квартетной игры (1868), сверхштатный профессор 1-й степени (1879), заслуженный профессор (1908–1917). Одновременно вел кл. совместной игры на фортепиано со струнными инструментами для оканчивающих по отделению игры на фортепиано (кл. камерного ансамбля, ?–1893/1894–?) и дирижировал ученическим симфоническим оркестром консерватории.

С педагогической деятельностью Ауэра связан расцвет русской скрипичной школы. Среди его знаменитых учеников — Я. Р. Хейфец, М. Б. Полякин, Е. А. Цимбалист, М. С. Эльман, Н. Мильштейн, Л. М. Цейтлин, Б. О. Сибор, Ю. И. Эйдлин, А. А. Колаковский, Н. Т. Манасевич, К. Парло, М. Б. Пиастр, Е. А. Беленсон (1916–1917), Н. В. Галкин (1868–1872) и др.

Ауэр расширил творческие и виртуозные возможности скрипки, применив новую постановку правой руки, которая получила название «постановка русской школы»: высоко поднятый локоть, опущенная кисть, глубокий охват пальцами трости смычка при главенствующей роли в звукоизвлечении указательного пальца.

Педагогическая слава Ауэра достигла вершины к 1900-м годам. В 1908 в Санкт-петербургской консерватории была учреждена стипендия его имени (Стипендия имени Л. С. Ауэра). Принято решение о проведении ежегодных конкурсов скрипачей, окончивших его класс.

Активно участвовал в организации II Международного конкурса имени А. Г. Рубинштейна в Берлине (1895), был членом жюри IV Международного конкурса имени А. Г. Рубинштейна в Париже (1905), представлял Россию на интернациональном музыкальном конгрессе в Лондоне (1911).

Открыл в Лондоне Летнюю международную школу-студию (1907–1916). Вместе с учениками выезжал на лето в Христианию (Норвегия, 1915–1917).

В 1918 эмигрировал в США, в 1926 получил американское гражданство. Оказал большое влияние на развитие современного американского скрипичного искусства, являясь профессором Института музыкального искусства в Нью-Йорке и Института Кёртис в Филадельфии.

На концерте в Карнеги-Холл (англ. Carnegie Hall) в честь своего 80-летия (1924) выступал с С. В. Рахманиновым.

Свой концертный и педагогический опыт обобщил в методических работах «Моя школа игры на скрипке» (Нью-Йорк, 1921) и «Интерпретация произведений скрипичной классики» (Бостон, 1925). Указания Ауэра систематизированы в работах его учеников И. Лесмана, В. Вальтера и др.

Скоропостижно скончался от воспаления легких во время отдыха в Германии.

В Санкт-Петербургской консерватории у класса № 25, в котором занимался Ауэр, установлена памятная доска (в настоящее время находится в Музее истории Санкт-Петербургской консерватории).

Основные сочинения:

Violin playing as I teach it. New York, 1921. vi, 225 p.;

My long life in music. New York, 1923. 377 p.;

Violin master works and their interpretation. Boston, 1925. xii, 166 p.;

Среди музыкантов / пер с англ. Н Явнэ. М., 1927. 196, [3] с.;

Моя школа игры на скрипке / пер. с англ. И. Гинзбурга и М. Мокульской. Л., 1929;

Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. М., 1965. 274 с.;

Моя долгая жизнь в музыке: [Мемуары]. СПб., 2003. 216 с.

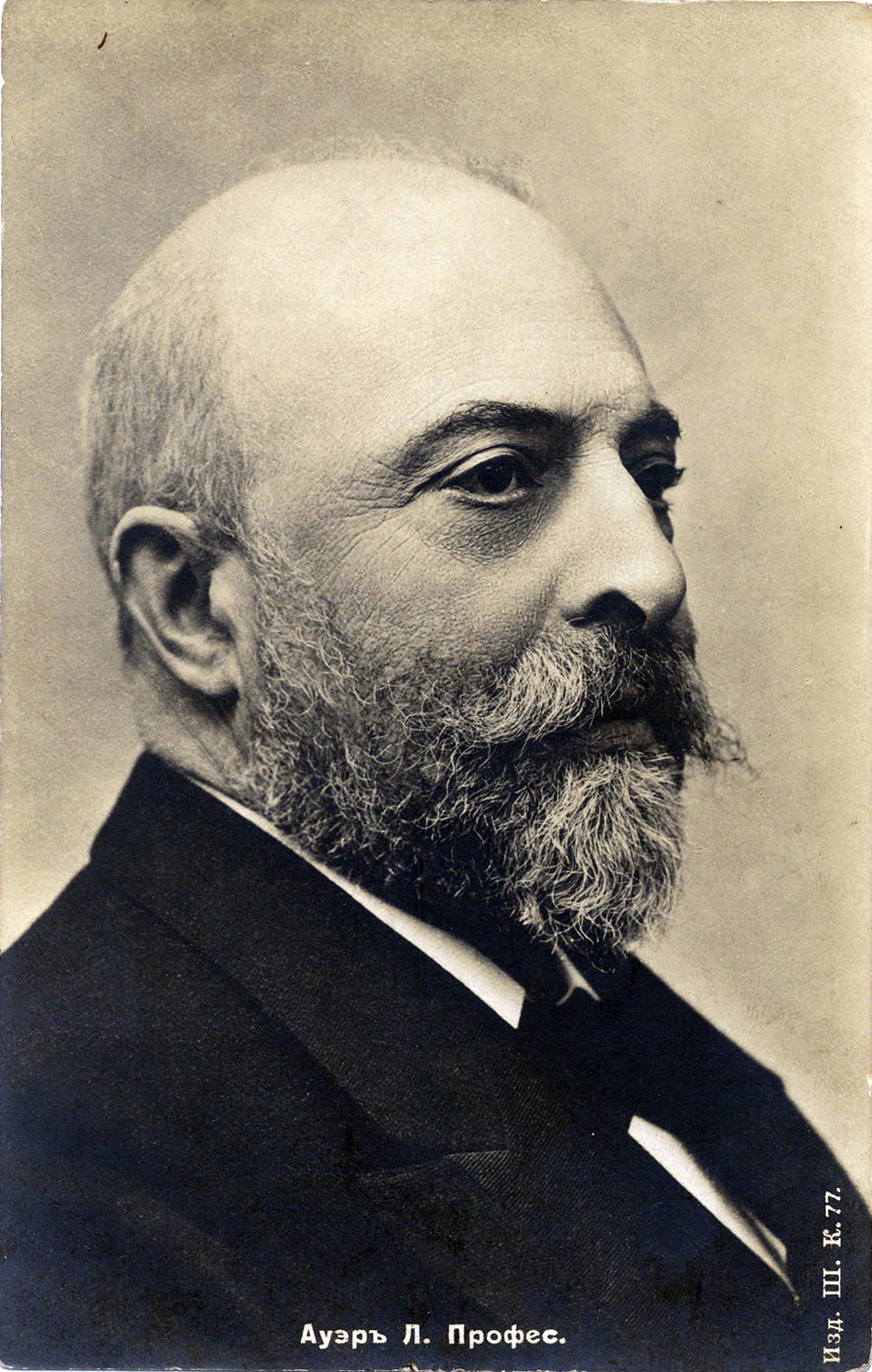

Иллюстрация:

Ауэр (Auer), Леопольд (Leopold) Семёнович (1845–1930). Фотопортрет. Почтовая открытка б/г. Санкт-Петербург. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК.

Авторы статьи: Н. Б. Селиверстова, Л. П. Махова