В древнегреческой мифологии сын Зевса и Лето, один из важнейших богов в олимпийском пантеоне.

Уже в знаменитых гомеровских поэмах “Илиада” и “Одиссея”, а также в поэтических сочинениях Гесиода мы видим общегреческую мифологию Аполлона и представления о его функциях полностью сложившимися. Аполлон является сыном Зевса и Лето (Il., I, 9; 21; XIV, 327; XVI, 720; 849; XIX, 413; XX, 82; XXI, 229; XXII, 320), братом Артемиды (Il., XX, 71). Этой прочной традиции придерживается и Гесиод (Theog., 918–920), и авторы Гомеровских гимнов, и последующая традиция.

О рождении Аполлона на острове Делос подробно повествуется в первой части Гомеровского гимна к Аполлону (HH, III, 1–178). Лето, дочь титана Коя и титаниды Фебы, в поисках места, где она могла бы разрешиться от бремени, обошла множество земель, но ни одна не принимала ее, опасаясь гнева ревнивой Геры – ведь отцом ее ребенка был Зевс. Когда Лето добралась до пустынного Делоса, то поклялась, что ее сын, который появится на свет, воздвигнет здесь прекрасный храм и прославит место своего рождения, и эта клятва убедила Делос принять Лето. Гесиод называет датой рождения Аполлона “день седьмой” (Op. et dies, 771), позднейшая традиция также считает этот день посвященным Аполлону, и именно в седьмой день месяца пророчествовала пифия в Дельфах (Plut. Quaest. Gr., 9, 292 e–f и др.).

Уже в “Илиаде” называется и другой важнейший центр поклонения Аполлону – Пифо (Дельфы), известный своими богатствами (IX, 404-407). Гомеровский гимн Аполлону подробно рассказывает об одном из первых деяний нового бога – учреждении святилища в Пифо после убиения обитавшей там змеи. Жрецами своего нового священного места Аполлон делает торговцев-критян, плывущих на корабле, куда бог попадает, обратившись дельфином. Автор Гимна упоминает и о растении, чрезвычайно значимом в культе Аполлона и дельфийской мантике: он говорит об Аполлоне, вещающем из листвы лаврового дерева (HH, III, 396). Лавр в греческой мифологии традиционно посвящен Аполлону. Из более поздней традиции особенно знаменит миф о любви Аполлона к Дафне, изложенный Овидием в “Метаморфозах”. Лавр часто упоминается античной традицией в связи с Дельфийским святилищем и процедурой прорицания: первый храм Аполлона в Дельфах был построен из веток лавра (Paus., X, 5, 9); Павсаний называет Дафну первой пророчицей Аполлона в Дельфах (X, 5, 5); победителям на Пифийских состязаниях вручались лавровые венки (Paus., VIII, 48, 2; X, 7, 8); священный лавр находился во внутренней части святилища около треножника.

Еще со времен Гомера Аполлон также именуется Фебом (Φοῖβος – “светлый, ясный”), с V в. он даже стал отождествляться с богом солнца Гелиосом (например, у Еврипида в “Фаэтоне”), что прочно закрепилось в позднейшей традиции (см., например: Plut. De E ap. Delph., 4, 386 b; 21, 393 d).

Образ Аполлона, одного из богов-олимпийцев, является едва ли не самым сложным в греческой мифологии и религии. Причиной тому – необыкновенное разнообразие функций этого божества, их противоречивость и кажущаяся несовместимость. Вопрос о происхождении имени и самого культа Аполлона является чрезвычайно сложным. В. Буркерт, работы которого являются наиболее существенным вкладом в решение этой проблемы за последние десятилетия и мнение которого принимается значительной частью исследователей, выделяет три составные субстрата в культе Аполлона: крито-микенский и сиро-хеттский, северо-западный (дорийский), отмечая последний из них в качестве первоначального ядра. При этом он обосновывает связь древнейшей дорийской формы имени Аполлона (Ἀπέλλων) с дорийским cловом ἀπέλλα (собрание) и с наименованием дорийского месяца Ἀπελλαῖος. Однако, нет недостатка и в других объяснениях теонима. В частности укажем на этимологию, предложенную Ю. В. Откупщиковым: ἀπελάω, ἀπελῶν ‘отгоняющий’, ‘отвращающий’, Ἀπέλ(λ)ων ‘отвратитель’.

Хотя в греческом пантеоне Аполлон утвердился в Темные века, уже в гомеровских поэмах, сочинениях Гесиода и гомеровских Гимнах его образ представлен во всем своем многообразии и единстве противоположных начал: с одной стороны, это божество, внушающее ужас и сеющее смерть, с другой – это бог исцеления, света, защитник, прорицатель, покровитель искусств. В “Илиаде” и “Одиссее” Аполлон показан одной из центральных фигур греческого пантеона и ставится в тесную связь с верховным божеством Зевсом и важными женскими культами Лето и Артемиды, уходящими своими корнями еще в микенскую эпоху.

Особенное значение Аполлон приобретает в эпоху архаики, сохраняя ведущую роль в греческом пантеоне и в классический период истории Эллады. Уже в комплексе первоначальных функций Аполлона можно заметить связь с темой гражданства и государственного устройства. Эта связь с течением времени становится все прочнее, в архаический период ее можно выделить в качестве основной в его культе: Аполлон – защитник городов, прекращающий гражданские распри, родоначальник племен, почитаемй как “Отчий”, Архегет колонистов, помогающий им в организации государственной жизни на новом месте, покровитель института эфебии, приобщающий к основам гражданства.

Образ Аполлона, относительно нового бога на Олимпе, становится воплощением эллинских качеств и важнейших ценностных ориентаций греческой аристократии, в интеллектуальной жизни он тесно связан с понятием традиционной мудрости и канона семи мудрецов, в его ведении находятся знаменитые мусические агоны, его считают Водителем Муз. На первом плане оказываются функции Аполлона, связанные со сферой общественного и стремлением к гармонизации как в области прекрасного, так и в области политической: Аполлон – устроитель общественных дел, Мусагет. Наконец, он является также покровителем прорицателей. Посредством оракулов он приобщает людей в своих святилищах – настоящих источниках Аполлоновой мудрости – к знанию ведомых ему основ гармонично устроенного мира. Первенство среди центров почитания Аполлона в эпоху архаики и классики принадлежит знаменитому оракулу в Дельфах, однако святилища, связанные с его мантическим культом, были широко распространены не только в Балканской Греции, но и в Малой Азии, а также в Италии и других областях.

Пророческие функции божества, которые были составной частью очень древнего комплекса его ипостасей, связанных между собой (очиститель, исцелитель, пророк), относятся к самым значимым в почитании Аполлона в архаическую и классическую эпохи. В этом не только ярко демонстрируется связь культа Аполлона с общественной жизнью, но и проявляется с особой силой сохраняющаяся двойственность его образа. Именно в экстатической, наиболее почитаемой в Греции, стороне Аполлоновой мантики ярко отразилось сложное переплетение мистики и рационализма, что характеризует не только образ этого божества, но и всю религиозную и интеллектуальную жизнь греческого мира.

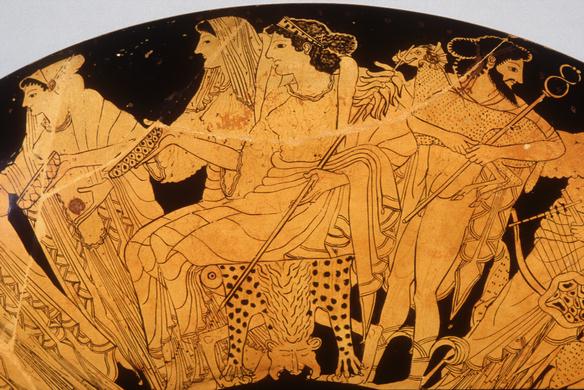

Иллюстрация:

Аполлон Бельведерский. Римская копия с греческого бронзового оригинала Леохара (350-330 гг. до н.э.). Мрамор. Рим, Ватиканские музеи.

Автор статьи: О.В. Кулишова