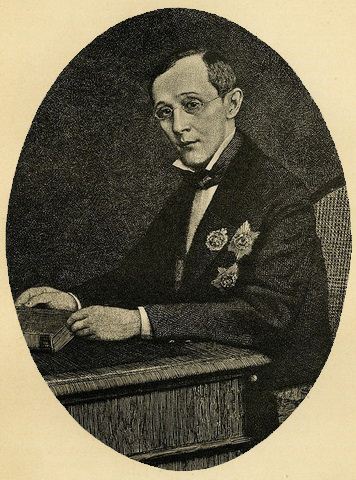

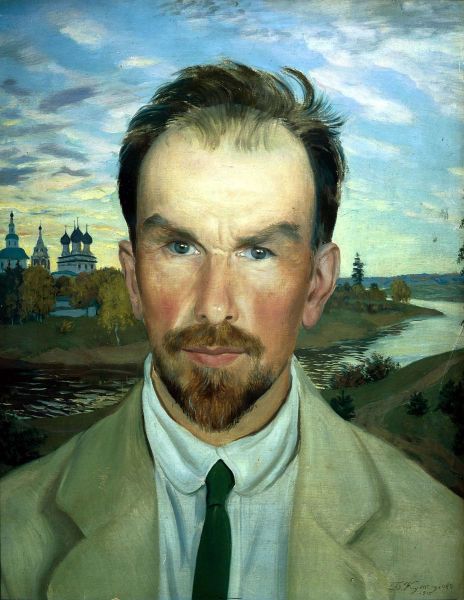

Историк и реставратор древнерусской живописи.

Происхождение и образование.

Родился в семье земского статистика и писателя по экономическим вопросам, а мать - фельдшером-акушеркой. Вскоре семья перебралась в Москву, где Анисимов заканчивает 2-ю Московскую гимназию. В 1897 г. он поступил на историко-филологический факультет МГУ, где начал заниматься историей университетов.

Преподавание и научная деятельность.

Окончив Московский университет в 1904 г., поступил на службу учителем в земскую мужскую учительскую семинарию, находящуюся в деревне Григорово, недалеко от Великого Новгорода. Хотя А.И. Анисимов закончил университет по 1-му разряду и у него была возможность остаться в университете и продолжать научную работу, он выбрал работу учителя, причем в заведении, где учились крестьянские дети. Был также профессором в Новгородском народном университете. Принимал активное участие в исследовании и реставрации древнерусских фресок, в том числе фресок XIV века в церкви Фёдора Стратилата. Анисимов сотрудничал с такими специалистами, как П. П. Покрышкин, К. К. Романов и др. Собирал церковную утварь, на основе собранной коллекции в 1913 г. было создано Новгородское епархиальное древлехранилище (ныне Новгородский государственный объединённый музей-заповедник), где Анисимов организовал реставрационную мастерскую. В 1916—1918 гг. преподавал в Петергофской гимназии.

Научная деятельность после революции.

В 1918—1919 гг. работал в музейном отделе Народного комиссариата просвещения. По приглашению И. Э. Грабаря стал сотрудником, а затем и научным руководителем Комиссии Наркомпроса по сохранению и раскрытию памятников искусства и по реставрации настенной живописи и древних икон. В 1924 г. она была переименована в Центральные государственные реставрационные мастерские и Анисимов занял должность научного руководителя реставрации памятников искусства. В 1921 г. вместе с И. Э. Грабарем участвовал в Первой Всероссийской реставрационной конференции, где было решено организовать комиссию для рассмотрения технических приёмов укрепления и раскрытия древней иконописи. Возглавлял реставрационные работы в Новгороде, Ярославле, Ростове, Угличе, Владимире. Среди отреставрированных под его руководством памятников: иконы и настенная живопись, связанные с именем Феофана Грека, в Москве и Новгороде; иконы «Троица» и «Звенигородский чин» Андрея Рублёва; Богородичные иконы «Владимирская», «Боголюбская», «Максимовская», «Знамение», «Оранта», «Толгская», «Фёдоровская», «Донская». Организовал специальные реставрационные мастерские в Новгороде, Ярославле, Вологде. С 1925 по 1930 г. руководил ярославским филиалом живописной секции мастерских.

В 1920—1929 гг. работал в Государственном Историческом музее заведующим отделом памятников религиозного быта. В начале 1920-х годов руководил секцией древнерусского искусства в Институте историко-художественных изысканий и музееведения. Работал в Московском НИИ археологии и искусствознания, Государственной Академии художественных наук. В 1926 г. вместе с Н. И. Брягиным создал выставку древнерусских икон. Участвовал в организации передвижной выставки русских икон в Европе и США (1929—1932).

Преподавал в Московском университете; в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) (византийскую и монументальную живопись). В Ярославском университете заведовал кабинетом изящных искусств (1918—1919), был профессором кафедры археологии и материальной культуры (1919—1924), деканом исторического отделения (с 20 февраля 1920), читал курсы истории русского искусства, раннего христианского искусства, введения в искусство понимания, русского искусства до XVIII века.

Преследования и расстрел.

Впервые был арестован в июне 1919 г. в Петергофе, освобождён по ходатайству Н. И. Седовой (Троцкой). В 1921 г. был арестован в Екатеринбурге и приговорён к шести месяцам принудительных работ без содержания под стражей. 3 февраля 1921 г. освобождён досрочно.

В 1929 г. Анисимов был уволен из Исторического музея в связи с ликвидацией отдела религиозного быта (при этом коллекция отдела была расформирована и большая часть экспонатов пополнила фонды других музеев), затем закончилась его преподавательская деятельность во Вхутеине, а вскоре ему пришлось уйти и из реставрационных мастерских. В печати началась травля ученого. 6 октября 1930 г. арестован по делу о «шпионаже и вредительстве через Центральные государственные реставрационные мастерские». Основанием послужили обширные связи ученого за границей и выражение несогласия с политикой государства. 23 января 1931 г. приговорён к 10 годам лагерей. Отбывал наказание в Соловецком лагере особого назначения (Кемский лагпункт). С мая 1931 до середины 1932 года работал в музее Соловецкого лагеря, реставрировал иконы, читал доклады.

В 1937 г. переведён в Беломоро-Балтийский лагерь (лагпункт Кузема). 22 августа 1937 г., в лагере, был арестован, а 26 приговорён Тройкой НКВД Карельской АССР к расстрелу. Расстрелян 2 сентября 1937 г. в урочище Сандармох под Медвежьегорском. Александр Иванович Анисимов полностью реабилитирован прокурором Карелии в 1989—1990 годах.

Сочинения:

Экскурсия студенческого общества в Грецию // Вестник воспитания. XV. 1904, февраль. отд. 1. С. 116—141.

Историко-археологическая выставка новгородского общества любителей древности // Новгородская жизнь. 1910. № 139. С. 1-2; № 140. С. 1-2.

Реставрация фресок Федора Стратилата в Новгороде // Старые годы. 1911, февраль. С. 43-52.

Церковная старина на выставке XV археологического съезда в Новгороде // Старые годы. 1911, октябрь. С. 40-47.

Новгородская икона св. Федора Стратилата / А. И. Анисимов, П. П. Муратов. Памятники древнерусской живописи. — М.: К. Ф. Некрасов, 1916. — 48 с.

Проект реставрации св. Софии Киевской // Художественная жизнь. № 3. 1920. С. 10-12.

Реставрация памятников древнерусской живописи в Ярославле. 1919—1926. М.: Центральные государственные реставрационные мастерские, 1926. — 16 с.

Владимирская икона Божией Матери. Прага, 1928.

Домонгольский период древнерусской живописи // Вопросы реставрации: сборник Центральных Государственных Реставрационных Мастерских. Вып. 2 / Под ред. И. Э. Грабаря. — М.: Центральные государственные реставрационные мастерские, 1928. — 284 с.

О древнерусском искусстве. М., 1983.